Mehr Elektroautos, weniger Jobs?

Der Umstieg von Verbrennungsmotor auf Elektroantrieb lässt in der Zulieferindustrie keinen Stein auf dem anderen. Es wird Verlierer geben – und Gewinner

180.000 Beschäftigte hat Österreichs Automobilindustrie, durch E-Autos könnten viele Jobs wegfallen. Neue werden aber entstehen.

Foto: APA/dpa/Stratenschulte

Wien – Schaeffler schärft Stellenabbauplan nach", "Conti schließt Werke", "Leoni streicht 2000 Stellen", "Brose reduziert ...", "Bosch schrumpft ..."

Diese wahllos herausgegriffenen Überschriften aus dem Jahr 2019 haben eines gemeinsam: Sie beziehen sich alle auf Unternehmen der Autozulieferbranche – und es geht um Schrumpfung statt Expansion. Das betrifft aber bei weitem nicht nur Zulieferer in Deutschland, sondern auch in Österreich.

Seit 2009 sei die Branche jährlich zweistellig gewachsen, sagte Dietmar Schäfer, Vertreter der österreichischen Zulieferbetriebe und Geschäftsführer von iSi Automotive, schon vorigen Herbst dem STANDARD: "Jetzt ist die Party vorbei."

Aufprallschutz statt Schlagobers

Der Wiener Schlagobersspezialist iSi sorgt mit speziellen Druckgaskapseln in Millionen von Autos für einen sanfteren Aufprall, sollte es zu einem Unfall kommen. Als Komplettanbieter von Airbags ist das Unternehmen von den Umwälzungen im Automobilsektor weniger betroffen als Hersteller anderer Autoteile. Airbags werden immer gebraucht, egal ob in Verbrennern, batteriebetriebenen Fahrzeugen oder erst recht in autonom fahrenden Autos.

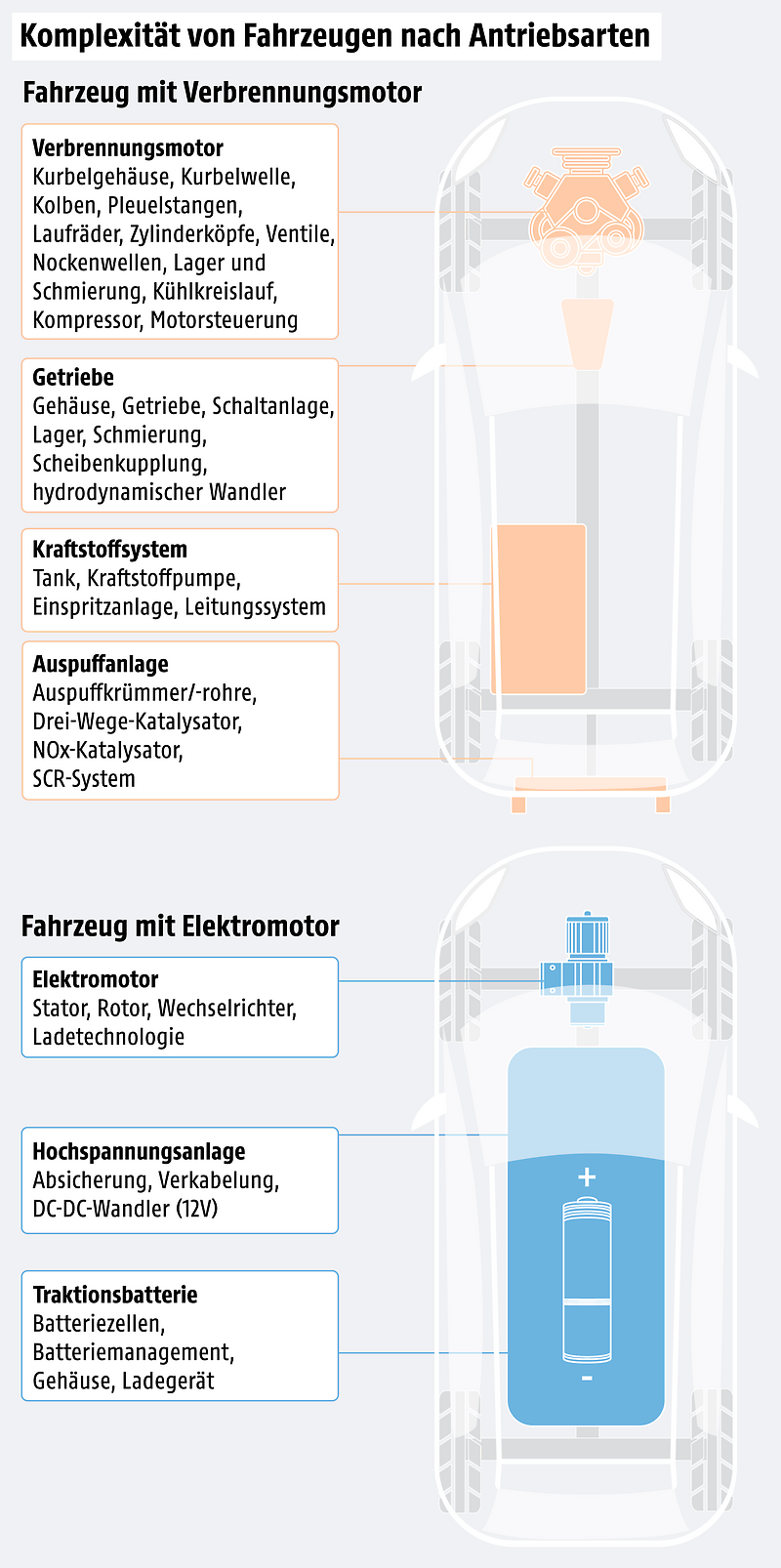

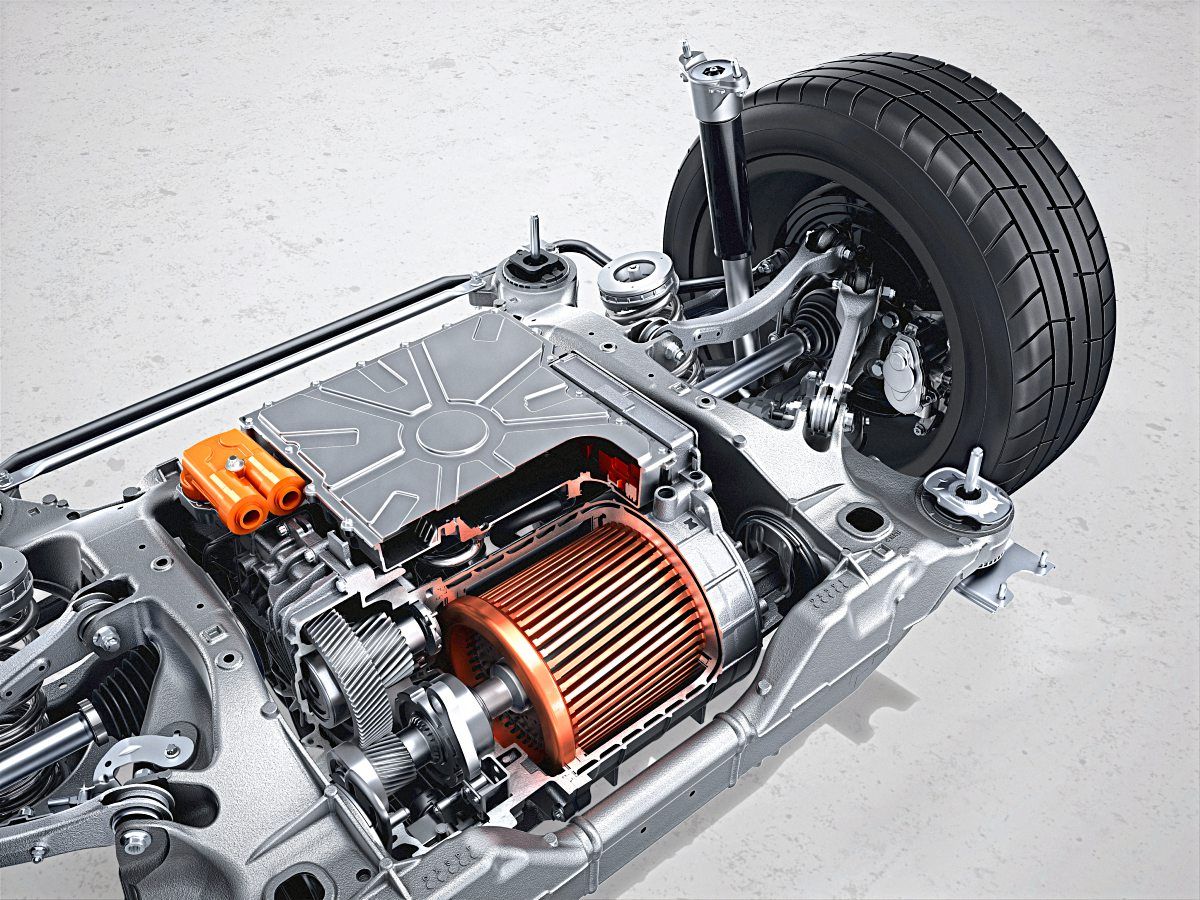

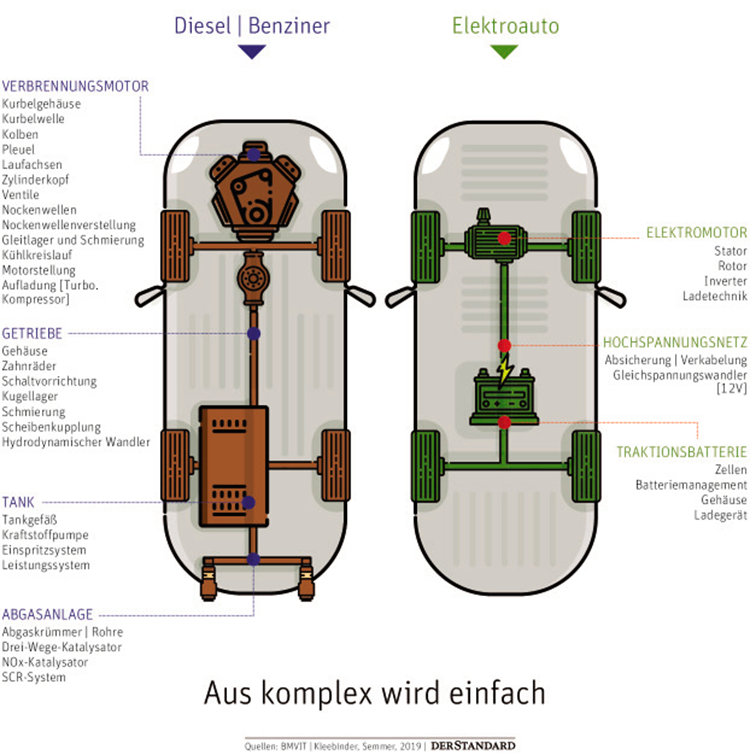

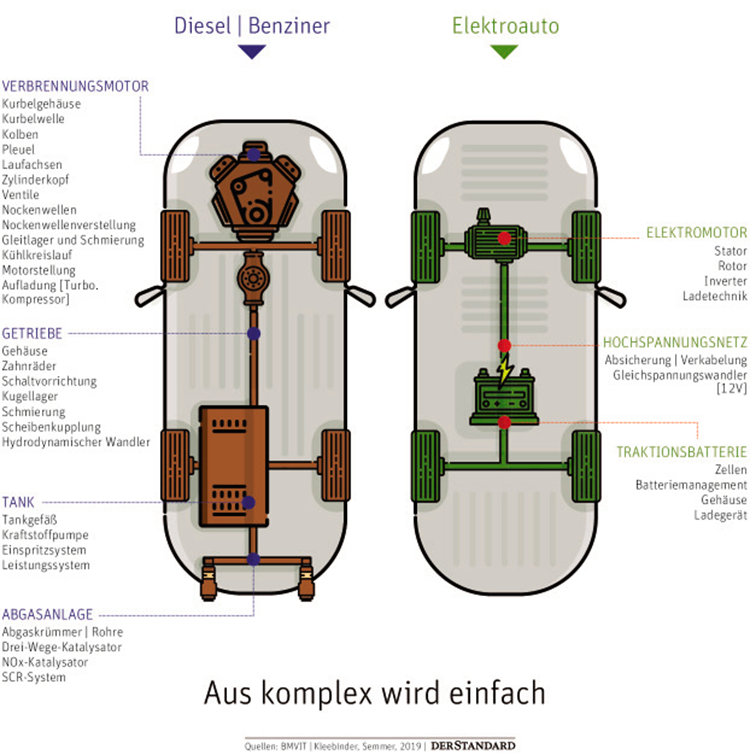

Anders sieht es bei Auspuffrohren, Kraftstoffpumpen und Keilriemen aus. Auch Kolben, Pleuel und Nockenwellen haben in Elektroautos nichts verloren, herkömmliche Reifen am Auto auch nicht. Durch den abrupten Start müssen Räder bei Stromern einem stärkeren Drehmoment standhalten. Sie brauchen folglich mehr Grip und sollten robuster sein.

Während sich ein Verbrennungsmotor aus rund 1400 Einzelteilen zusammensetzt, sind es beim Elektroantrieb weniger als 300. Das bedeutet auch, dass der Serviceaufwand geringer ist, weil viel weniger Teile kaputtgehen können. Kein Ölwechsel, kein Zündkerzentausch, heißt letztlich weniger Arbeit für Werkstätten.

Jobabbau befürchtet

Elektroautos könnten allein in Deutschland bis zu 410.000 Jobs kosten. Zu diesem Ergebnis kommt die von der deutschen Bundesregierung eingesetzte Kommission "Nationale Plattform Zukunft der Mobilität". In ihrem Mitte Jänner vorgelegten Bericht heißt es, wenn sich die Wettbewerbslage der deutschen Industrie bei der Elektromobilität in den kommenden Jahren nicht bessere und der Importbedarf für Batteriezellen und Elektrofahrzeuge weiter steige, wäre bis 2030 ein "erheblicher Beschäftigungsrückgang" zu erwarten. Die Kommission geht aber davon aus, dass diese Berechnung nicht eintreten wird, da deutsche Autobauer verstärkt in die E-Mobilität investieren.

Das macht zum Beispiel AVL. Das auf die Entwicklung von Antriebssystemen spezialisierte steirische Unternehmen hat kürzlich in Graz eines der modernsten Batterie-Prüflabore Europas eröffnet.

Schlüsselbranche Auto

Oder Miba: Das familiengeführte oberösterreichische Technologieunternehmen ist zwar mit Lieferungen an die internationale Autoindustrie groß geworden, hat in der Folge aber stark diversifiziert und ist nun mit Hochleistungswiderständen auch im Elektroauto verstärkt präsent.

Dass es beim Auto selbst in Österreich nicht um nichts geht, zeigen Branchenzahlen. Die heimische Automobilwirtschaft zählt mit knapp 180.000 Beschäftigten, einer direkten Wertschöpfung von rund 16 Milliarden und einem Steueraufkommen von etwa 8,5 Milliarden Euro pro Jahr zu den exportstärksten Schlüsselsektoren der österreichischen Wirtschaft. Rechnet man die mittelbar Beschäftigten dazu, kommt man auf knapp 400.000 Mitarbeiter in Österreichs Autozulieferbranche.

Sackgasse Hybrid

Laut einer im Auftrag des Infrastrukturministeriums durchgeführten Studie zum Automotive-Cluster in Österreich könnten durch die Elektrifizierung des Antriebsstrangs 1,5 bis 6,1 Prozent der Stellen wegfallen. Das entspräche in Köpfen 6000 bis 25.000 Beschäftigten. Unterstellt wird, dass Stromer im Referenzjahr 2030 den Durchbruch geschafft und einen Anteil an den Gesamtzulassungen von 26 Prozent haben, Diesel und Benziner auf 37 Prozent und Hybridvarianten auf 28 Prozent kommen.

Manfred Schrödl von der TU Wien hat so seine Zweifel, was Hybrid betrifft: "Als man vom Pferd auf den Verbrennungsmotor umgesattelt hat, hat man auch nicht Autos mit Ladefläche gebaut, damit der Gaul Platz hat."

(Günther Strobl, 2.2.2020)

Zum Weiterlesen:

Was für und was gegen gebrauchte E-Autos spricht

Die oft vergessene schmutzige Seite des Elektroautos

Vom komplizierten Leben und Sterben der E-Auto-Batterie

Mehr Elektroautos, weniger Jobs? - derStandard.at

Der Umstieg von Verbrennungsmotor auf Elektroantrieb lässt in der Zulieferindustrie keinen Stein auf dem anderen. Es wird Verlierer geben – und Gewinner

180.000 Beschäftigte hat Österreichs Automobilindustrie, durch E-Autos könnten viele Jobs wegfallen. Neue werden aber entstehen.

Foto: APA/dpa/Stratenschulte

Wien – Schaeffler schärft Stellenabbauplan nach", "Conti schließt Werke", "Leoni streicht 2000 Stellen", "Brose reduziert ...", "Bosch schrumpft ..."

Diese wahllos herausgegriffenen Überschriften aus dem Jahr 2019 haben eines gemeinsam: Sie beziehen sich alle auf Unternehmen der Autozulieferbranche – und es geht um Schrumpfung statt Expansion. Das betrifft aber bei weitem nicht nur Zulieferer in Deutschland, sondern auch in Österreich.

Seit 2009 sei die Branche jährlich zweistellig gewachsen, sagte Dietmar Schäfer, Vertreter der österreichischen Zulieferbetriebe und Geschäftsführer von iSi Automotive, schon vorigen Herbst dem STANDARD: "Jetzt ist die Party vorbei."

Aufprallschutz statt Schlagobers

Der Wiener Schlagobersspezialist iSi sorgt mit speziellen Druckgaskapseln in Millionen von Autos für einen sanfteren Aufprall, sollte es zu einem Unfall kommen. Als Komplettanbieter von Airbags ist das Unternehmen von den Umwälzungen im Automobilsektor weniger betroffen als Hersteller anderer Autoteile. Airbags werden immer gebraucht, egal ob in Verbrennern, batteriebetriebenen Fahrzeugen oder erst recht in autonom fahrenden Autos.

Anders sieht es bei Auspuffrohren, Kraftstoffpumpen und Keilriemen aus. Auch Kolben, Pleuel und Nockenwellen haben in Elektroautos nichts verloren, herkömmliche Reifen am Auto auch nicht. Durch den abrupten Start müssen Räder bei Stromern einem stärkeren Drehmoment standhalten. Sie brauchen folglich mehr Grip und sollten robuster sein.

Während sich ein Verbrennungsmotor aus rund 1400 Einzelteilen zusammensetzt, sind es beim Elektroantrieb weniger als 300. Das bedeutet auch, dass der Serviceaufwand geringer ist, weil viel weniger Teile kaputtgehen können. Kein Ölwechsel, kein Zündkerzentausch, heißt letztlich weniger Arbeit für Werkstätten.

Jobabbau befürchtet

Elektroautos könnten allein in Deutschland bis zu 410.000 Jobs kosten. Zu diesem Ergebnis kommt die von der deutschen Bundesregierung eingesetzte Kommission "Nationale Plattform Zukunft der Mobilität". In ihrem Mitte Jänner vorgelegten Bericht heißt es, wenn sich die Wettbewerbslage der deutschen Industrie bei der Elektromobilität in den kommenden Jahren nicht bessere und der Importbedarf für Batteriezellen und Elektrofahrzeuge weiter steige, wäre bis 2030 ein "erheblicher Beschäftigungsrückgang" zu erwarten. Die Kommission geht aber davon aus, dass diese Berechnung nicht eintreten wird, da deutsche Autobauer verstärkt in die E-Mobilität investieren.

Das macht zum Beispiel AVL. Das auf die Entwicklung von Antriebssystemen spezialisierte steirische Unternehmen hat kürzlich in Graz eines der modernsten Batterie-Prüflabore Europas eröffnet.

Schlüsselbranche Auto

Oder Miba: Das familiengeführte oberösterreichische Technologieunternehmen ist zwar mit Lieferungen an die internationale Autoindustrie groß geworden, hat in der Folge aber stark diversifiziert und ist nun mit Hochleistungswiderständen auch im Elektroauto verstärkt präsent.

Dass es beim Auto selbst in Österreich nicht um nichts geht, zeigen Branchenzahlen. Die heimische Automobilwirtschaft zählt mit knapp 180.000 Beschäftigten, einer direkten Wertschöpfung von rund 16 Milliarden und einem Steueraufkommen von etwa 8,5 Milliarden Euro pro Jahr zu den exportstärksten Schlüsselsektoren der österreichischen Wirtschaft. Rechnet man die mittelbar Beschäftigten dazu, kommt man auf knapp 400.000 Mitarbeiter in Österreichs Autozulieferbranche.

Sackgasse Hybrid

Laut einer im Auftrag des Infrastrukturministeriums durchgeführten Studie zum Automotive-Cluster in Österreich könnten durch die Elektrifizierung des Antriebsstrangs 1,5 bis 6,1 Prozent der Stellen wegfallen. Das entspräche in Köpfen 6000 bis 25.000 Beschäftigten. Unterstellt wird, dass Stromer im Referenzjahr 2030 den Durchbruch geschafft und einen Anteil an den Gesamtzulassungen von 26 Prozent haben, Diesel und Benziner auf 37 Prozent und Hybridvarianten auf 28 Prozent kommen.

Manfred Schrödl von der TU Wien hat so seine Zweifel, was Hybrid betrifft: "Als man vom Pferd auf den Verbrennungsmotor umgesattelt hat, hat man auch nicht Autos mit Ladefläche gebaut, damit der Gaul Platz hat."

(Günther Strobl, 2.2.2020)

Zum Weiterlesen:

Was für und was gegen gebrauchte E-Autos spricht

Die oft vergessene schmutzige Seite des Elektroautos

Vom komplizierten Leben und Sterben der E-Auto-Batterie