Cecilia Bembibre vom University College London (vorne) und Emma Paolin von der Universität Ljubljana nehmen für mikrobiologische Untersuchungen Abstriche von den Sarkophagen. Diese ergänzten die Geruchsanalysen.

Abdelrazek Elnaggar

Schon die alten Ägypterinnen und Ägypter legten Wert auf eine wohlriechende Erscheinung – und das über den Tod hinaus. Das kommt auch Forschenden heute noch zugute, die ohnehin gern überall ihre Nase hineinstecken. Noch tausende Jahre nach der Bestattung berichten Restauratoren, die sich mit mumifizierten Körpern auseinandersetzen, über "angenehme" Gerüche, die den Sarkophagen entweichen. Üblicherweise ist die Rede von schweren, süßen oder holzigen Noten, die von den Mumien ausgehen.

Um solche Aussagen zu konkretisieren und die Aromen sowie ihre Herkunft genau zu analysieren, hat ein Forschungsteam rund um Emma Paolin und Matija Strlič, beide Chemiker an der Universität Ljubljana und am University College London (UCL), nun die Ausdünstungen von neun altägyptischen Mumien aus dem 1. und 2. Jahrtausend vor Chr. systematisch studiert. Es sei das erste Mal, dass dabei ein Mix aus elektronischen "Nasen" und sensorisch geschulten menschlichen "Schnüfflern" eingesetzt wurde, berichtet das Team im Fachblatt

Journal of the American Chemical Society.

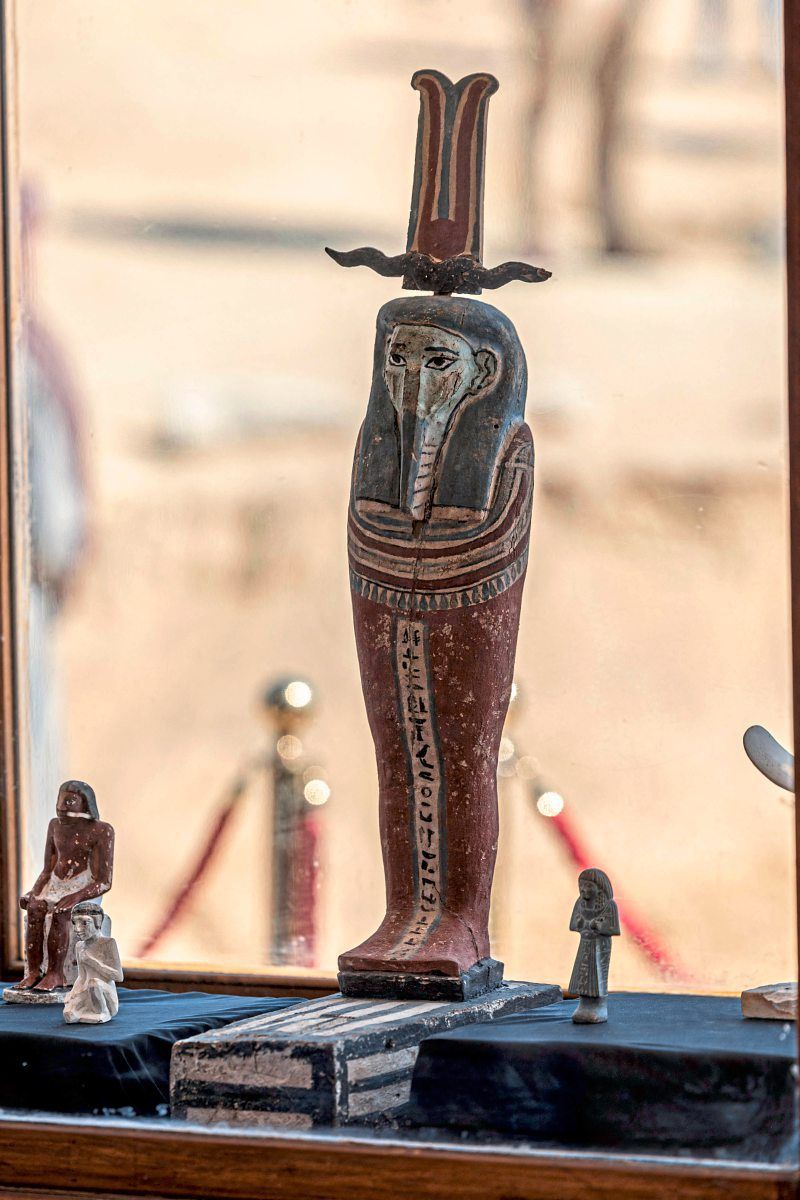

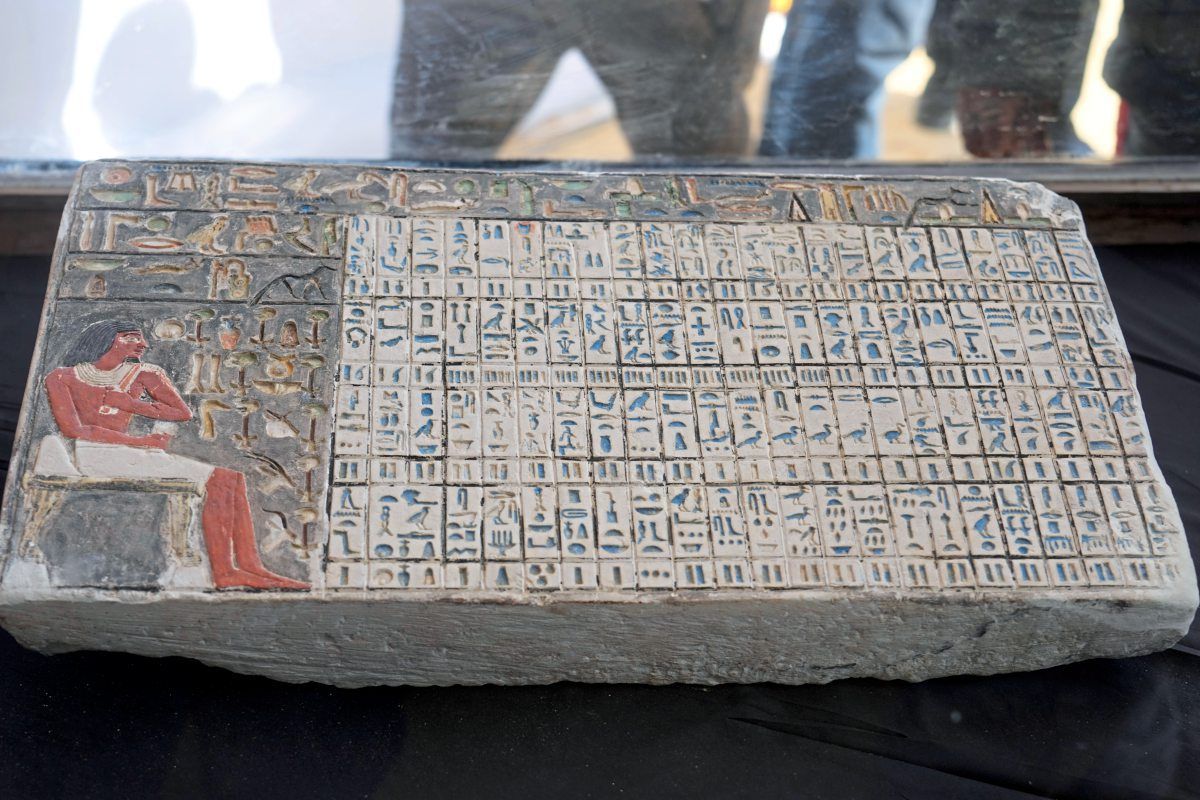

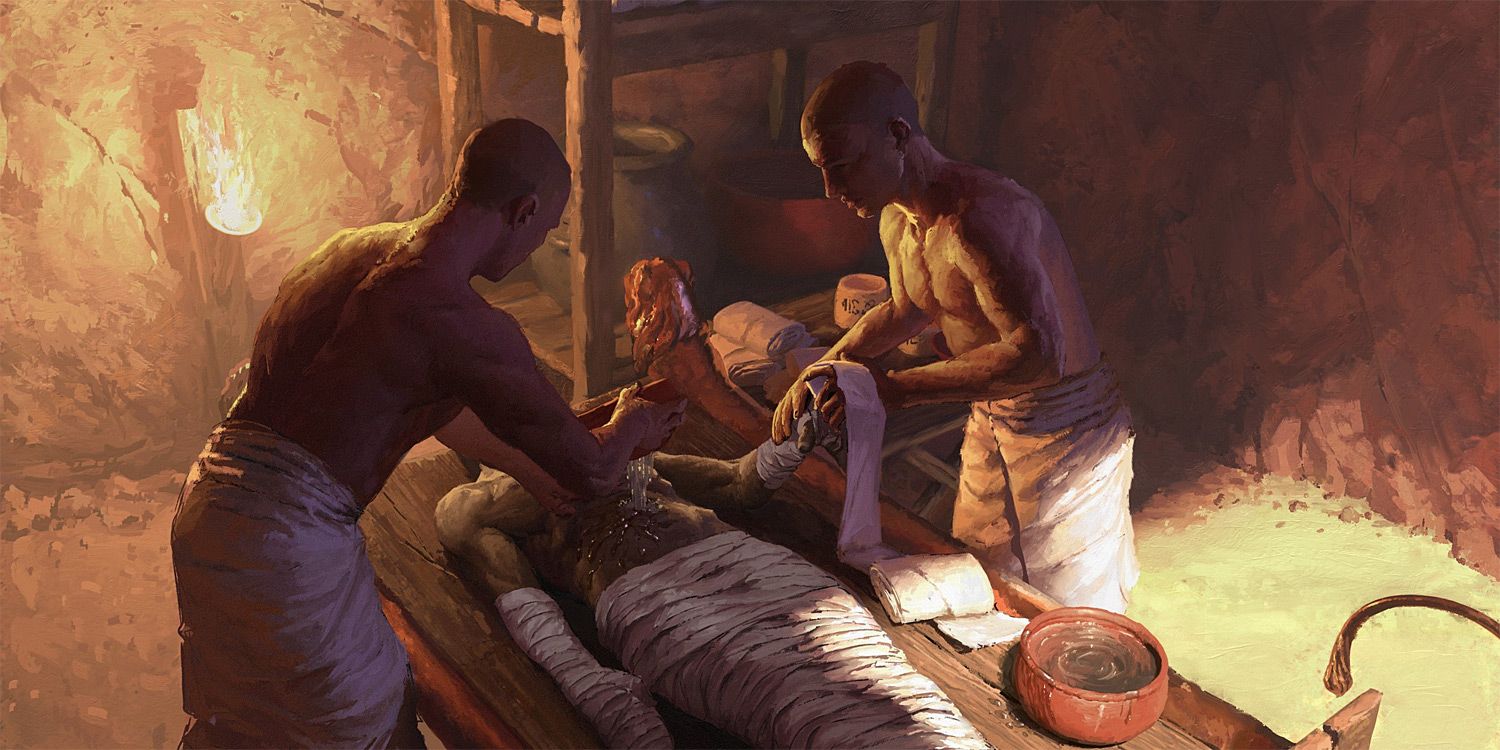

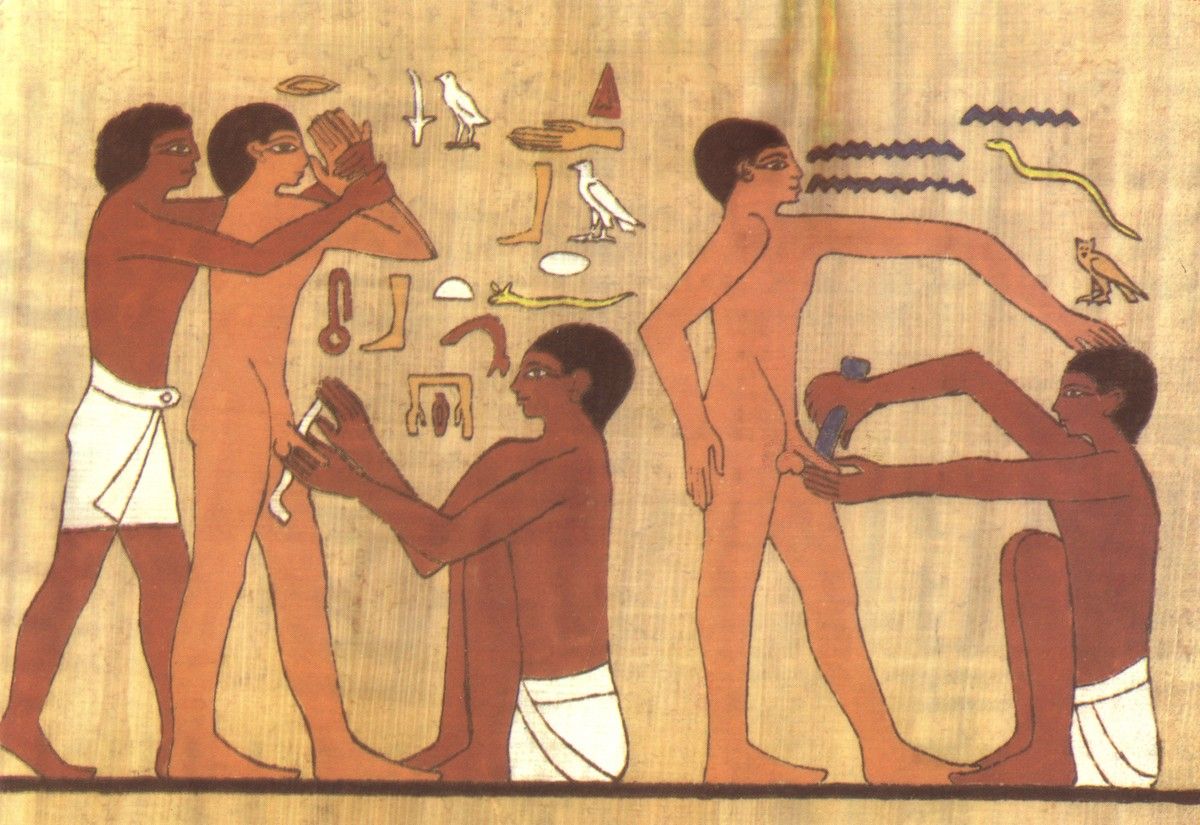

Die altägyptische Mumifizierung war eine Bestattungspraxis, die darauf abzielte, den Körper und die Seele für das Leben nach dem Tod zu konservieren, was mit einem ausgefeilten Ritual der Einbalsamierung mit Ölen, Wachsen und Balsamen einherging. Verwendet wurden vorwiegend Nadelharze und -öle (wie Kiefer, Zeder und Wacholder), Gummiharze wie Myrrhe und Weihrauch und Bienen- oder Pflanzenwachse. Dabei spielte auch der Geruch eine große Rolle. Einerseits hatte das ganz praktische Gründe: Die Balsamierer verwendeten stark duftende Harze und andere aromatische Substanzen, um den Verwesungsgeruch zu überdecken. Darüber hinaus haben viele der duftenden Stoffe eine antibakterielle und damit konservierende Wirkung.

Duften für das Jenseits

Zum anderen war man im alten Ägypten überzeugt, dass wohlriechende Substanzen göttlichen Ursprungs waren und Reinheit symbolisierten, während üble Gerüche als Anzeichen für Korruption und Verfall gedeutet wurden. Eine duftende Einbalsamierung galt jedenfalls als Garant für ein gutes Auskommen mit den Gottheiten im Jenseits.

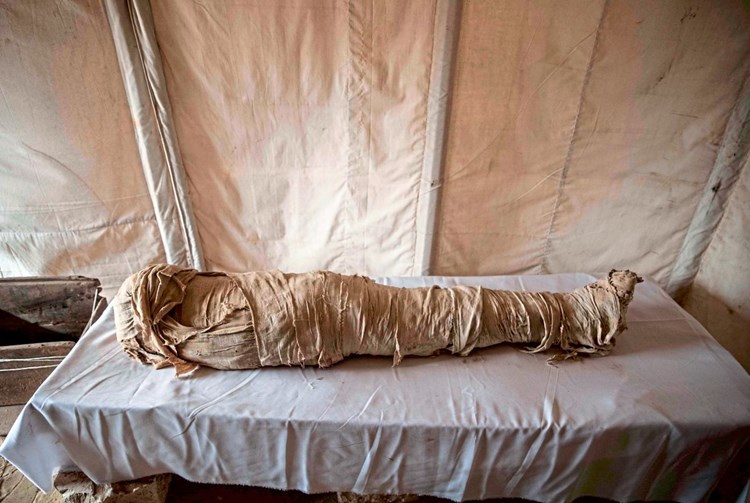

Die untersuchten mumifizierten Körper stammen aus dem Ägyptischen Museum in Kairo.

Emma Paolin

Ziel der internationalen Forschungsgruppe war es zu untersuchen, welches Odeur Mumien heute noch verströmen und was das über verwendete Materialien und Konservierungsmethoden aussagt. Mit mikrobiologischen Untersuchungen wurden Schimmel- und Bakterienarten identifiziert, zusätzlich wurde per Schlauch Luft aus den Sarkophagen abgesaugt. Mittels Gaschromatografie-Massenspektrometrie-Olfaktometrie konnte die chemische Zusammensetzung der Geruchsstoffe ermittelt werden, zudem bewertete ein Expertenteam den jeweiligen Geruch in Bezug auf Qualität, Intensität und andere Auffälligkeiten. Als Untersuchungsobjekte dienten Mumien aus dem Ägyptischen Museum in Kairo – sowohl Exemplare aus der Ausstellung als auch aus dem Depot.

Der sensorischen Analyse lag eine Liste von 13 olfaktorischen Beschreibungen zugrunde. "Holzig" wurde mit 78 Prozent am häufigsten genannt, was auf Balsame aus Zedern- oder Kiefernharz zurückzuführen ist. Zu 67 Prozent wurden die Gerüche als "würzig" empfunden, was auf Harze, aber auch auf für die Balsamierung verwendete Kräuter und Gewürze hinweist. Auch "süß" wurde mit 56 Prozent relativ oft genannt und dürfte mit pflanzlichen Ölen und Harzen wie Myrrhe und Weihrauch in Zusammenhang stehen. "Alt" und "ranzig" fielen dagegen nur in 33 Prozent der Bewertungen.

Hinweise auf Status

Die Mumien verströmten also durchwegs angenehme Düfte – ein Hinweis auf die langanhaltende Wirkung der Balsamierungsstoffe. Die chemische Untersuchung ermöglichte den Forschenden zudem zu unterscheiden, ob ein Geruch direkt von dem archäologischen Objekt stammt oder von Konservierungsmitteln und Pestiziden, die später hinzugefügt wurden, oder ob das Aroma auf die natürliche Zersetzung durch Schimmelpilze, Bakterien und andere Mikroorganismen zurückzuführen ist.

Unterschiede zwischen einzelnen Mumien deuteten außerdem darauf hin, dass der soziale Status, der Zeitraum der Mumifizierung und die jeweils verwendeten Einbalsamierungstechniken sowie spätere Konservierungsmaßnahmen die Geruchszusammensetzung beeinflussten.

Vorherige Studien haben bereits gezeigt, dass sich die Wertschätzung gegenüber den Toten auch darin ausdrückte, dass besondere Wachse und Öle verwendet wurden, die aus anderen Regionen importiert wurden.

Emma Paolin bei der Analyse des Mumien-Odeurs. Die Forschenden nahmen durchaus angenehme Noten wahr.

Cecilia Bembibre

Olfaktorisches Erbe

"Diese Forschung hilft uns, die Konservierung besser zu planen und die alten Einbalsamierungsmaterialien zu verstehen", betont Strlič. Die Verwendung von Insektenschutzmitteln, die in ihrer Zusammensetzung den ursprünglichen Mumifizierungsmaterialien ähneln, macht es jedoch schwierig, den Ursprung einiger Verbindungen zu bestimmen, räumen die Forschenden ein. Ein Vorteil der Methode der Duftanalyse sei, dass sie nichtinvasiv und völlig zerstörungsfrei ist.

Geruchsstoffe würden eine Quelle für neue Informationen darstellen und zeigen, wie wichtig es ist, den oft vernachlässigten Sinn auch in der Forschung mehr zu nutzen, sagt Studienautorin Cecilia Bembibre von der UCL. Während die meisten Forschungen über mumifizierte ägyptische Körper bisher in europäischen Sammlungen durchgeführt worden seien, habe das Forschungsteam eng mit der ägyptischen Kollegenschaft in Kairo zusammengearbeitet, um deren Fachwissen und Erfahrung einfließen zu lassen. "Wir haben gemeinsam einen ethischen und respektvollen Ansatz für die Untersuchung der mumifizierten Körper entwickelt", sagt Bembibre.

Um das olfaktorische Erbe nicht nur zu bewahren, sondern auch weiterzugeben, hat schon so manches Museum auf Duftproben gesetzt. Die Forschenden planen nun, die Gerüche der altägyptischen Mumien zu synthetisieren und dem geneigten Publikum unter die Nase zu halten, damit es die Vergangenheit förmlich einatmen kann. Fragt sich nur, wann die Parfumindustrie aufspringt.

(Karin Krichmayr, 14.2.2025)