Eintauchen in alte Zeiten

Vor 650 Jahren ist der Grundstock zur Sammlung der heutigen Österreichischen Nationalbibliothek gelegt worden. Eine Ausstellung zeigt, wie sehr die Bibliothek und ihre Weiterentwicklung die gesellschaftlichen Strömungen im Laufe der Geschichte wiedergeben. Noch spannender ist es jedoch, sich online auf Zeitreise zu begeben.

Auf Facebook teilenAuf Twitter teilenAuf Google+ teilen

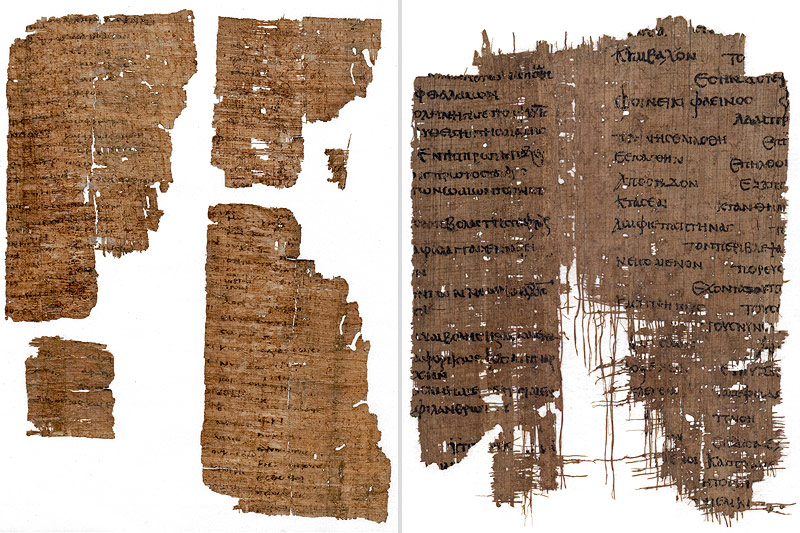

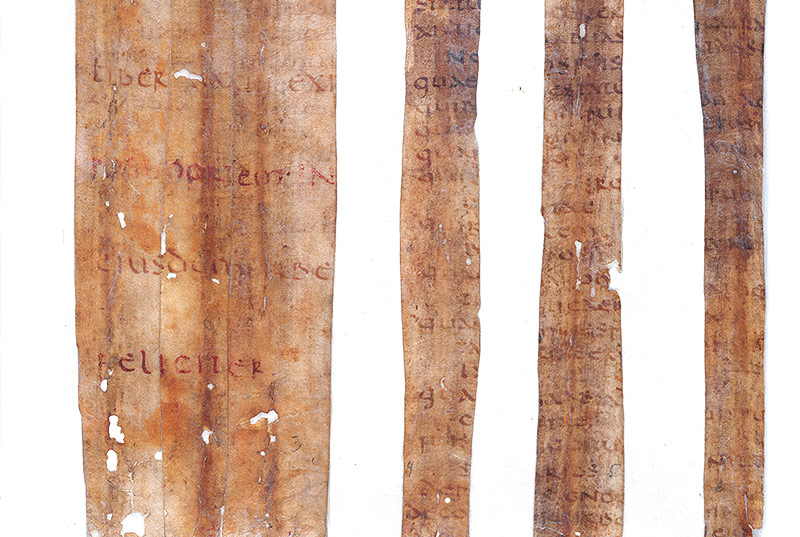

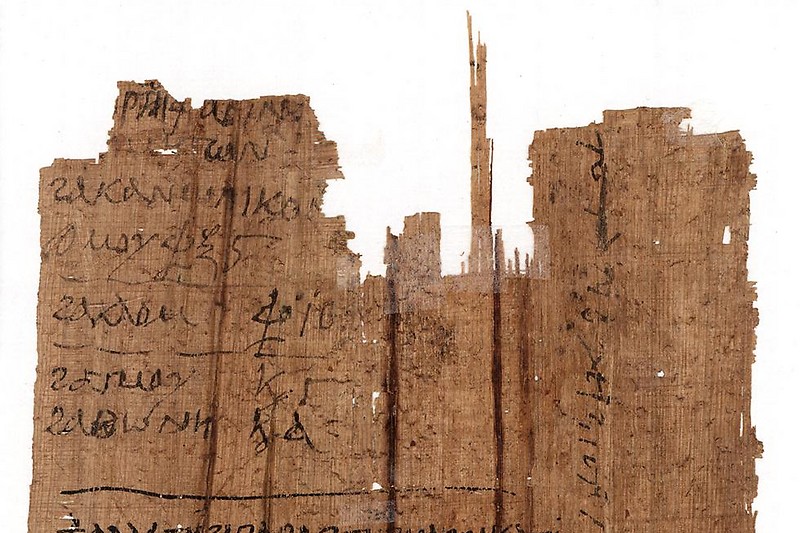

Wenn die Nationalbibliothek heuer ihr 650-Jahre-Jubiläum feiert, ist das würdig und recht - aber auch ein bisschen geschummelt. Denn vor 650 Jahren wurde lediglich der Grundstein für jene Sammlung gelegt, die in den Jahrhunderten danach durch viele Hände gehen und schließlich den Kernbestand der Österreichischen Nationalbibliothek bilden sollte. Aber sei’s drum, manche der gesammelten Werke sind sogar bedeutend älter als 650 Jahre: Es gibt ein Papyrus im Haus, das vor 3.500 Jahren angefertigt wurde.

Es begann - mit einem Buch

Die historischen Eckpunkte sind rasch abgehandelt. Als Ausgangspunkt der habsburgischen Büchersammlungen und somit Gründungskodex gilt eine Evangeliensammlung, die von Johannes von Troppau im Jahr 1368 fertiggestellt worden war. Die Handschrift gelangte in den Besitz von Friedrich III., der auch zahlreiche weitere wertvolle Bücher in seine Burg nach Wiener Neustadt bringen ließ.

Österreichische Nationalbibliothek (Montage)

L.: Evangeliar des Johannes von Troppau, Handschrift, 1368; r.: Gutenberg-Bibel, Druck von Johannes Gutenberg, um 1454

Weitere Regenten bauten die Sammlung aus und verlegten sie nach Wien. Zu den wertvollsten Beständen gehört die Bibliothek des Prinzen Eugen von Savoyen, die 15.000 Bücher umfasst, die heute dauerhaft im Prunksaal der Nationalbibliothek untergebracht sind, wo nun auch die Jubiläumsausstellung gezeigt wird.

Die Kulisse macht es aus

Ausstellungen im Prunksaal sind immer ein bisschen unbefriedigend. So spannend die Objekte in den Schaukästen auch sein mögen, noch neugieriger machen stets die Buchrücken in den mehr als zehn Meter hohen Regalen dahinter, die Balustraden, die Leitern, das Deckenfresko. All das, was hinter den samtroten Kordeln weggesperrt ist. Die Kuratorin der Jubiläumsausstellung, Michaela Pfundner, sagte, dass sich in der Geschichte der Bibliothek auch die Geschichte der Welt widerspiegelt.

Ausstellungshinweis

„Schatzkammer des Wissens. 650 Jahre Österreichische Nationalbibliothek“, 26. Jänner bis 13. Jänner 2019, Prunksaal der Nationalbibliothek

Die verschiedenen Herrscher etwa, unter denen Bücher gesammelt wurden; dann die Frage, welche Bücher in die Bibliothek aufgenommen wurden - und welche der Zensur zum Opfer fielen. Die vielen Bücher, die während der NS-Zeit von Juden enteignet wurden und im Sinne des Restitutionsgesetzes wieder zurückgegeben werden mussten, all das wird in der Ausstellung thematisiert. Gezeigt werden auch Preziosen unter den historischen Marksteinen der Bibliothek, wie etwa der bereits erwähnte Gründungskodex.

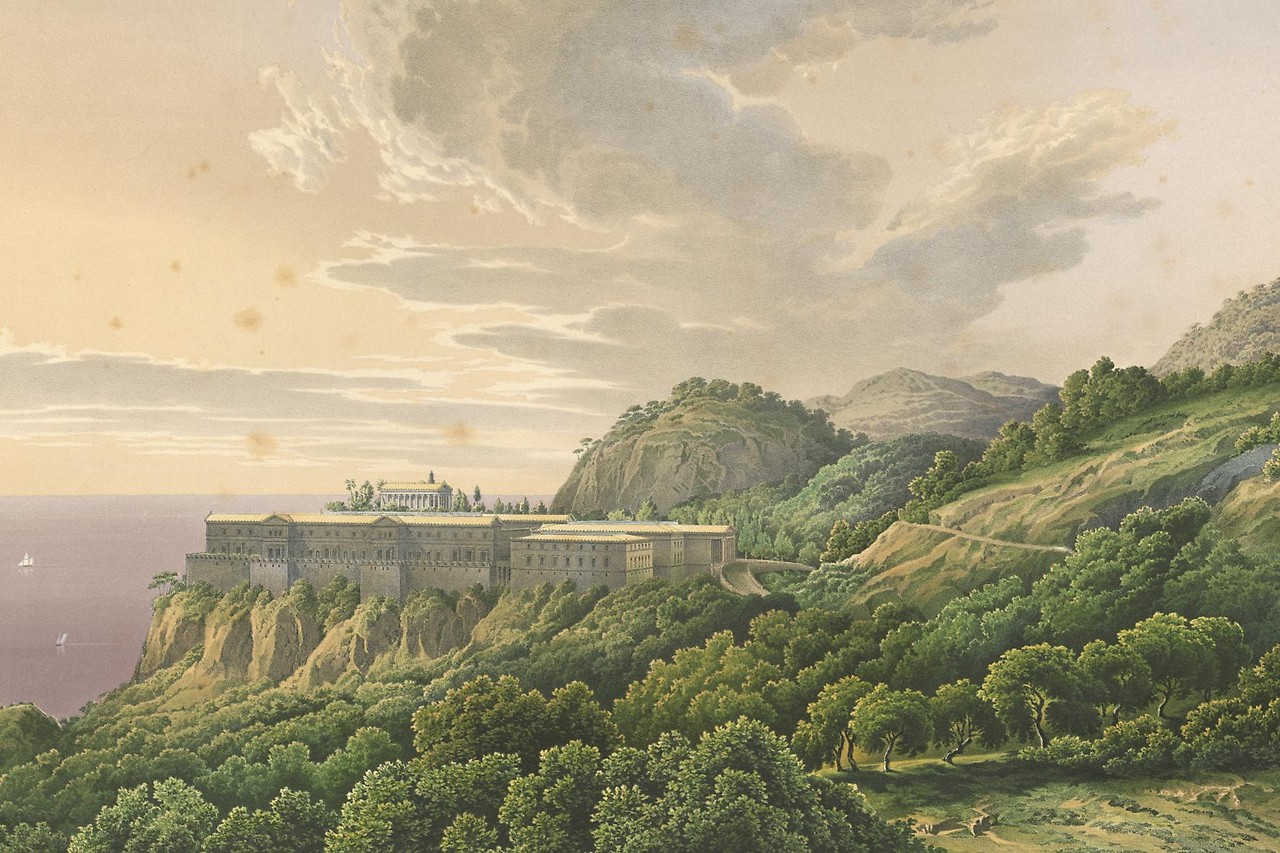

Österreichische Nationalbibliothek

Der Josefsplatz mit der Kaiserlichen Bibliothek, kolorierter Kupferstich von Carl Schütz, 1780

„Binsenwahrheiten“ über die Atombombe

Aber wie viel mehr erfährt man über die Geschichte der modernen Zivilisation aus den Beständen der Nationalbibliothek selbst als durch ihre Geschichte? Ein wenig davon klingt auch in der Ausstellung an. Es gibt so viel mehr zu lernen als Herrschaftsgeschichte, etwa durch William Baileys „A Treatise on the Better Employment, and More Comfortable Support, of the Poor in Workhouses“ - eine Studie über die Armut der neuen Arbeiterklasse in London aus dem Jahr 1758, angekauft unter dem sammlungsverantwortlichen Aufklärer Gerard van Swieten.

Oder ein Brief der Politologin und Philosophin Hannah Arendt an ihren Mann Günther Anders aus dem Jahr 1957: „Ich las sofort den Essay ueber die Atom-Bombe -- der ist ausgezeichnet, das Beste, was darueber existiert. Vor allem, dass dies weder ein Ding noch ein Mittel ist, und dass es sich hier nicht mehr um Experimente handelt, weil die ganze Erde zum Laboratorium geworden ist. Ich hoffe, dass dies bald die Spatzen von den Daechern pfeifen werden, denn es sind ja eigentlich Binsenwahrheiten, wenn sie auch niemand weiss.“

Zeugnisse eines längst vergangenen Alltags

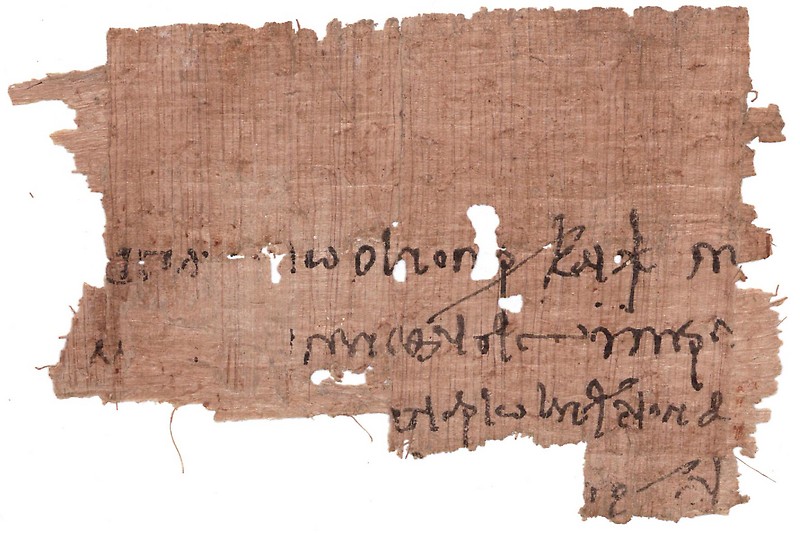

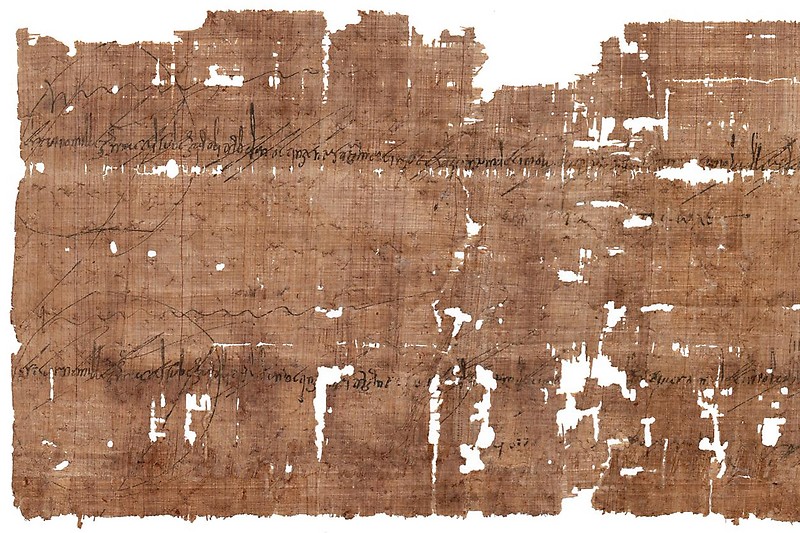

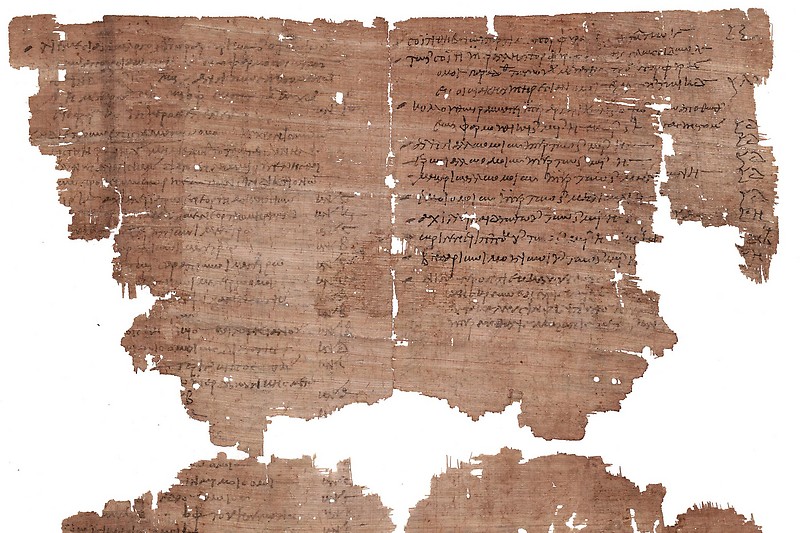

Ganz anders, aber auch ein kulturhistorisches Zeugnis, ist der Programmfolder eines Zirkus aus dem sechsten Jahrhundert nach Christus, geschrieben auf Papyrus. Angepriesen werden: ein Wagenrennen, Seiltänzer, Schauspieler und Stelzenläufer. Es sind solche simplen Dokumente, die eine vergangene Welt auferstehen lassen. Gerne würde man stundenlang in Zeitzeugnissen dieser Art schmökern.

Das ist auch möglich, weil zahlreiche Inhalte mittlerweile digital und kostenlos angeboten werden. Das betrifft alte Zeitungen (Projekt „ANNO“) genauso wie die Bücher im Prunksaal, die man so gerne durchblättern würde, was nun online auf der Website der Nationalbibliothek möglich ist. Ein Beispiel, aufs Geratewohl gesucht und gefunden: Man würde gerne einmal probieren, ein Brot genauso wie früher zu backen, ganz ohne Backmischung und Brotbackmaschine.

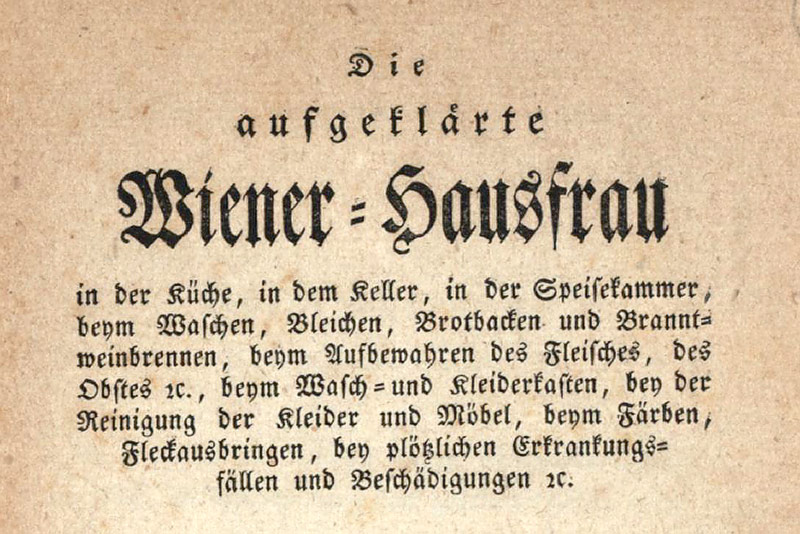

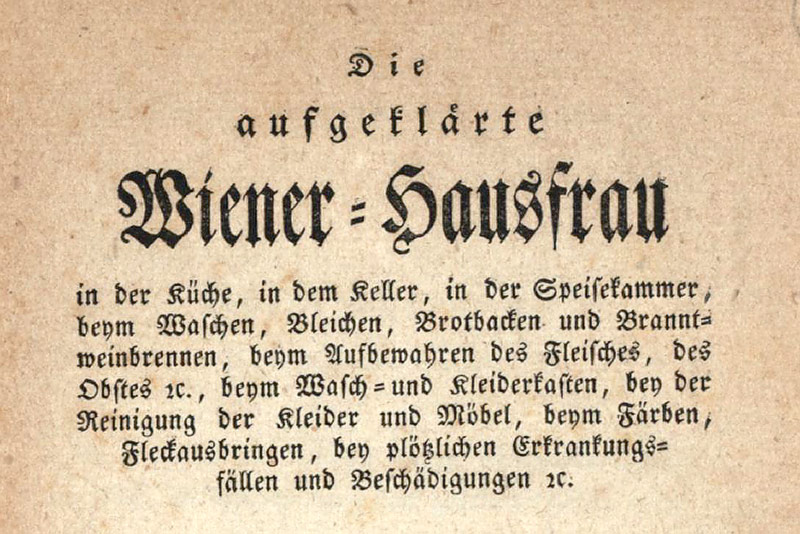

Wienbibliothek

„Die Aufgeklärte Wiener Hausfrau“ aus dem Jahr 1822: Scan aus der Wienbibliothek; Original im Magazin der Nationalbibliothek am Josefsplatz

„Die aufgeklärte Wiener Hausfrau“

Für diesen Fall kann das Handbuch von Magdalena Lichtenegger empfohlen werden, das als PDF downgeloadet werden kann und wirklich gut lesbar geschrieben ist, das viel spannendes Zeitkolorit vermittelt, auch wenn der Titel etwas sperrig anmutet:

„Die aufgeklärte Wiener Hausfrau: in der Küche, in dem Keller, in der Speisekammer, beym Waschen, Bleichen, Brotbacken und Branntweinbrennen, beym Aufbewahren des Fleisches, ... kurz bey allen häuslichen Verrichtungen, welche die Gesundheit, den Wohlstand, die Bequemlichkeit und die Ersparung im Haushalte hervorbringen, und vor Schaden und Geldverlust bewahren.“

Link:

Simon Hadler, ORF.at

Publiziert am 26.01.2018

Wenn die Nationalbibliothek heuer ihr 650-Jahre-Jubiläum feiert, ist das würdig und recht - aber auch ein bisschen geschummelt. Denn vor 650 Jahren wurde lediglich der Grundstein für jene Sammlung gelegt, die in den Jahrhunderten danach durch viele Hände gehen und schließlich den Kernbestand der Österreichischen Nationalbibliothek bilden sollte. Aber sei’s drum, manche der gesammelten Werke sind sogar bedeutend älter als 650 Jahre: Es gibt ein Papyrus im Haus, das vor 3.500 Jahren angefertigt wurde.

Es begann - mit einem Buch

Die historischen Eckpunkte sind rasch abgehandelt. Als Ausgangspunkt der habsburgischen Büchersammlungen und somit Gründungskodex gilt eine Evangeliensammlung, die von Johannes von Troppau im Jahr 1368 fertiggestellt worden war. Die Handschrift gelangte in den Besitz von Friedrich III., der auch zahlreiche weitere wertvolle Bücher in seine Burg nach Wiener Neustadt bringen ließ.

Österreichische Nationalbibliothek (Montage)

L.: Evangeliar des Johannes von Troppau, Handschrift, 1368; r.: Gutenberg-Bibel, Druck von Johannes Gutenberg, um 1454

Weitere Regenten bauten die Sammlung aus und verlegten sie nach Wien. Zu den wertvollsten Beständen gehört die Bibliothek des Prinzen Eugen von Savoyen, die 15.000 Bücher umfasst, die heute dauerhaft im Prunksaal der Nationalbibliothek untergebracht sind, wo nun auch die Jubiläumsausstellung gezeigt wird.

Die Kulisse macht es aus

Ausstellungen im Prunksaal sind immer ein bisschen unbefriedigend. So spannend die Objekte in den Schaukästen auch sein mögen, noch neugieriger machen stets die Buchrücken in den mehr als zehn Meter hohen Regalen dahinter, die Balustraden, die Leitern, das Deckenfresko. All das, was hinter den samtroten Kordeln weggesperrt ist. Die Kuratorin der Jubiläumsausstellung, Michaela Pfundner, sagte, dass sich in der Geschichte der Bibliothek auch die Geschichte der Welt widerspiegelt.

Ausstellungshinweis

„Schatzkammer des Wissens. 650 Jahre Österreichische Nationalbibliothek“, 26. Jänner bis 13. Jänner 2019, Prunksaal der Nationalbibliothek

Die verschiedenen Herrscher etwa, unter denen Bücher gesammelt wurden; dann die Frage, welche Bücher in die Bibliothek aufgenommen wurden - und welche der Zensur zum Opfer fielen. Die vielen Bücher, die während der NS-Zeit von Juden enteignet wurden und im Sinne des Restitutionsgesetzes wieder zurückgegeben werden mussten, all das wird in der Ausstellung thematisiert. Gezeigt werden auch Preziosen unter den historischen Marksteinen der Bibliothek, wie etwa der bereits erwähnte Gründungskodex.

Österreichische Nationalbibliothek

Der Josefsplatz mit der Kaiserlichen Bibliothek, kolorierter Kupferstich von Carl Schütz, 1780

„Binsenwahrheiten“ über die Atombombe

Aber wie viel mehr erfährt man über die Geschichte der modernen Zivilisation aus den Beständen der Nationalbibliothek selbst als durch ihre Geschichte? Ein wenig davon klingt auch in der Ausstellung an. Es gibt so viel mehr zu lernen als Herrschaftsgeschichte, etwa durch William Baileys „A Treatise on the Better Employment, and More Comfortable Support, of the Poor in Workhouses“ - eine Studie über die Armut der neuen Arbeiterklasse in London aus dem Jahr 1758, angekauft unter dem sammlungsverantwortlichen Aufklärer Gerard van Swieten.

Oder ein Brief der Politologin und Philosophin Hannah Arendt an ihren Mann Günther Anders aus dem Jahr 1957: „Ich las sofort den Essay ueber die Atom-Bombe -- der ist ausgezeichnet, das Beste, was darueber existiert. Vor allem, dass dies weder ein Ding noch ein Mittel ist, und dass es sich hier nicht mehr um Experimente handelt, weil die ganze Erde zum Laboratorium geworden ist. Ich hoffe, dass dies bald die Spatzen von den Daechern pfeifen werden, denn es sind ja eigentlich Binsenwahrheiten, wenn sie auch niemand weiss.“

Zeugnisse eines längst vergangenen Alltags

Ganz anders, aber auch ein kulturhistorisches Zeugnis, ist der Programmfolder eines Zirkus aus dem sechsten Jahrhundert nach Christus, geschrieben auf Papyrus. Angepriesen werden: ein Wagenrennen, Seiltänzer, Schauspieler und Stelzenläufer. Es sind solche simplen Dokumente, die eine vergangene Welt auferstehen lassen. Gerne würde man stundenlang in Zeitzeugnissen dieser Art schmökern.

Das ist auch möglich, weil zahlreiche Inhalte mittlerweile digital und kostenlos angeboten werden. Das betrifft alte Zeitungen (Projekt „ANNO“) genauso wie die Bücher im Prunksaal, die man so gerne durchblättern würde, was nun online auf der Website der Nationalbibliothek möglich ist. Ein Beispiel, aufs Geratewohl gesucht und gefunden: Man würde gerne einmal probieren, ein Brot genauso wie früher zu backen, ganz ohne Backmischung und Brotbackmaschine.

Wienbibliothek

„Die Aufgeklärte Wiener Hausfrau“ aus dem Jahr 1822: Scan aus der Wienbibliothek; Original im Magazin der Nationalbibliothek am Josefsplatz

„Die aufgeklärte Wiener Hausfrau“

Für diesen Fall kann das Handbuch von Magdalena Lichtenegger empfohlen werden, das als PDF downgeloadet werden kann und wirklich gut lesbar geschrieben ist, das viel spannendes Zeitkolorit vermittelt, auch wenn der Titel etwas sperrig anmutet:

„Die aufgeklärte Wiener Hausfrau: in der Küche, in dem Keller, in der Speisekammer, beym Waschen, Bleichen, Brotbacken und Branntweinbrennen, beym Aufbewahren des Fleisches, ... kurz bey allen häuslichen Verrichtungen, welche die Gesundheit, den Wohlstand, die Bequemlichkeit und die Ersparung im Haushalte hervorbringen, und vor Schaden und Geldverlust bewahren.“

Link:

Simon Hadler, ORF.at

Publiziert am 26.01.2018