Guten Tag! Weiss jemand wo das lost places Forum hingekommen ist?

Schiffswerft Korneuburg

- Themenstarter bunkertommy

- Beginndatum

- Stichworte korneuburg schiffswerft werftbad

Guten Tag! Weiss jemand wo das lost places Forum hingekommen ist?

Gruss

Varga

Neues Wohnen in alter Werft Korneuburg

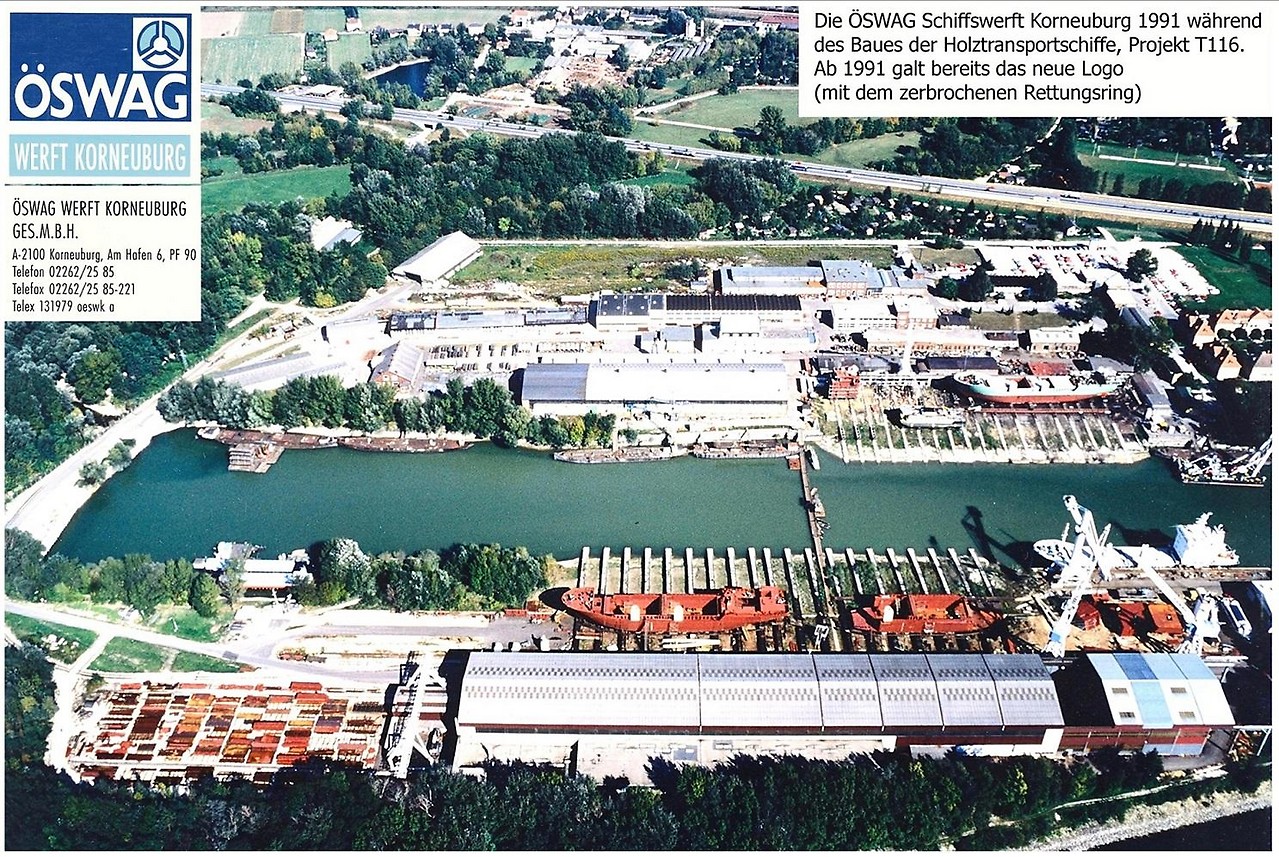

1993 verließ das letzte in Korneuburg gebaute Schiff die Werft. Danach diente das Areal u.a. als Veranstaltungsort. 2019 erwarb die SIGNA-Group Teile des Geländes. Nun wurden Entwürfe für ein Gewerbe-, Wohn- und Erholungsgebiet präsentiert.

Online seit heute, 19.03 Uhr

Teilen

Neues Wohnen in alter Werft Korneuburg

1993 verließ das letzte in Korneuburg gebaute Schiff die Werft. Danach diente das Areal u.a. als Veranstaltungsort. 2019 erwarb die SIGNA-Group Teile des Geländes. Nun wurden Entwürfe für ein Gewerbe-, Wohn- und Erholungsgebiet präsentiert.

Online seit heute, 19.03 Uhr

Teilen

Rund um das Herzstück der alten Industrieanlage – die denkmalgeschützten Werfthallen und der historische Kran im Zentrum – entsteht ein gemischt genutztes Quartier mit Wohnen, Arbeiten, Kultur, vielfältiger Gastronomie und hoher Lebens- und Freizeitqualität für rund 1.400 bis 1.700 Bewohnerinnen und Bewohner. Der am Donnerstag vorgestellte neue Stadtteil an der Donau war aus dem Bürgerbeteiligungsprojekt „Alte Werft – neue Ideen“ hervorgegangen. Die Bürger und die Stadtpolitik haben sich für eine gemischte Nutzung ausgesprochen.

SIGNA Österreich

SIGNA Österreich

Boulevard im Zentrum des neuen Stadtteils auf dem Werksgelände

Auf der Donau-Halbinsel entstehen die mehrgeschossigen Wohnhäuser. Derzeit ist festgelegt, dass zumindest 20 Prozent dieser Eigentumswohnungen als leistbares Wohnen, also als geförderte Eigentumswohnungen für Korneuburgerinnen und Korneuburger reserviert werden. Die Stadt wünscht sich mindestens 30 Prozent, doch darüber wird mit dem beteiligten Immobilienentwickler SIGNA noch verhandelt. 15 Hektar groß ist der neue Stadtteil, für die „Spielwiese Wasser“ sind fünf Hektar vorgesehen.

Für die Vielfalt im möglichst einheitlichen Erscheinungsbild sorgen sechs Architektenteams, die zusammenarbeiten sollen. „Wir haben herausgefunden, dass man in Skandinavien mit dem Bauen am Wasser sehr große Erfahrung hat und dass dort tolle Ideen umgesetzt wurden. In diesen Ländern ist man in vielen Bereichen weiter in der Entwicklung als bei uns. Daher haben wir drei skandinavische und drei österreichische Architektenbüros eingeladen, gemeinsam die architektonische Umsetzung zu übernehmen“, erläuterte Christoph Stadlhuber, der Geschäftsführer der Firma SIGNA Österreich das Konzept. Allein beim Gebäude an der Spitze der Hafenhalbinsel soll es einen Wettbewerb geben. Hier will man einen „Hingucker“ entwerfen lassen. Für die vielen Freiflächen ist ein eigenes Raumplanungsteam vorgesehen.

SIGNA Österreich

SIGNA Österreich

Mögliches Aussehen des neuen Stadtteils aus dem Masterplan heraus

Viele Zusatzbauten begleiten das Projekt

Viele begleitende Infrastruktur-Arbeiten kommen auf die investierende Immobilienfirma und vor allem auf die Gemeinde zu: Kanal, Wasser, Straßenbeleuchtung, Parks, Ausbau der Kindergärten, aber auch eine neue Durchfahrt unter der Autobahn für Fußgänger und Radfahrer in Richtung Bahnhof ist geplant. Ein neuer Bahnhofszugang wurde mit den ÖBB bereits abgesprochen, dazu kommt noch eine neue Autobahnabfahrt „Korneuburg Mitte“.

Es gibt also viele zusätzliche Beteiligte an diesem großen Projekt, gibt Korneuburgs Bürgermeister Christian Gepp zu: „Ja, mit dabei sind die ASFINAG, die ÖBB, das Land und die Gemeinde, weil wir eine Autobahnabfahrt geplant haben, die aber nicht ausschließlich für das Werftgelände geplant ist, sondern für Korneuburg ab dem Bahnhof. Da laufen die Verhandlungen bereits seit zwölf Jahren.“ 26 Millionen Euro sind für die begleitenden Maßnahmen budgetiert. Ein städtebaulicher Vertrag wird mit SIGNA Österreich gerade verhandelt.

ORF

ORF

Die ehemaligen Werfthallen und der historische Kran stehen unter Denkmalschutz

Schonendes Bauen und nachhaltiger Betrieb geplant

Beim Errichten der Gebäude will die Firma SIGNA soviel wie möglich über die Donau und den Hafen anliefern und abtransportieren lassen. Der Stadtteil soll im Endeffekt möglichst nachhaltig und CO2-neutral betrieben werden. Es wird Energie-Autarkie angestrebt.

Im Herbst werden die konkreteren Pläne dem Gemeinderat vorgelegt und erneut wird auf die Bevölkerung zugegangen, so Bürgermeister Gepp. Es habe, erläuterte der Bürgermeister bei der Präsentation, bisher keinen Sinn ergeben, die Korneuburgerinnen und Korneuburger weiter einzubinden, weil man erst etwas sehen können muss, um darüber zu diskutieren. Nun werde man das Projekt den Bürgerinnen und Bürgern erneut vorstellen.

Mehr als 150 Jahre verstand sich Korneuburg als Werft-Stadt. Das Schulschiff für die Stadt Wien wurde mit der offiziellen Baunummer 799 als letzter Auftrag 1993 zu Wasser gelassen. Ein wichtiger Teil der Geschichte Korneuburgs wird aus der Vergangenheit in die Zukunft geführt. 2023 könnte mit dem Bau der ersten Häuser begonnen werden.

23.07.2021, red, noe.ORF.at

Links:

Boulevard im Zentrum des neuen Stadtteils auf dem Werksgelände

Auf der Donau-Halbinsel entstehen die mehrgeschossigen Wohnhäuser. Derzeit ist festgelegt, dass zumindest 20 Prozent dieser Eigentumswohnungen als leistbares Wohnen, also als geförderte Eigentumswohnungen für Korneuburgerinnen und Korneuburger reserviert werden. Die Stadt wünscht sich mindestens 30 Prozent, doch darüber wird mit dem beteiligten Immobilienentwickler SIGNA noch verhandelt. 15 Hektar groß ist der neue Stadtteil, für die „Spielwiese Wasser“ sind fünf Hektar vorgesehen.

Für die Vielfalt im möglichst einheitlichen Erscheinungsbild sorgen sechs Architektenteams, die zusammenarbeiten sollen. „Wir haben herausgefunden, dass man in Skandinavien mit dem Bauen am Wasser sehr große Erfahrung hat und dass dort tolle Ideen umgesetzt wurden. In diesen Ländern ist man in vielen Bereichen weiter in der Entwicklung als bei uns. Daher haben wir drei skandinavische und drei österreichische Architektenbüros eingeladen, gemeinsam die architektonische Umsetzung zu übernehmen“, erläuterte Christoph Stadlhuber, der Geschäftsführer der Firma SIGNA Österreich das Konzept. Allein beim Gebäude an der Spitze der Hafenhalbinsel soll es einen Wettbewerb geben. Hier will man einen „Hingucker“ entwerfen lassen. Für die vielen Freiflächen ist ein eigenes Raumplanungsteam vorgesehen.

Mögliches Aussehen des neuen Stadtteils aus dem Masterplan heraus

Viele Zusatzbauten begleiten das Projekt

Viele begleitende Infrastruktur-Arbeiten kommen auf die investierende Immobilienfirma und vor allem auf die Gemeinde zu: Kanal, Wasser, Straßenbeleuchtung, Parks, Ausbau der Kindergärten, aber auch eine neue Durchfahrt unter der Autobahn für Fußgänger und Radfahrer in Richtung Bahnhof ist geplant. Ein neuer Bahnhofszugang wurde mit den ÖBB bereits abgesprochen, dazu kommt noch eine neue Autobahnabfahrt „Korneuburg Mitte“.

Es gibt also viele zusätzliche Beteiligte an diesem großen Projekt, gibt Korneuburgs Bürgermeister Christian Gepp zu: „Ja, mit dabei sind die ASFINAG, die ÖBB, das Land und die Gemeinde, weil wir eine Autobahnabfahrt geplant haben, die aber nicht ausschließlich für das Werftgelände geplant ist, sondern für Korneuburg ab dem Bahnhof. Da laufen die Verhandlungen bereits seit zwölf Jahren.“ 26 Millionen Euro sind für die begleitenden Maßnahmen budgetiert. Ein städtebaulicher Vertrag wird mit SIGNA Österreich gerade verhandelt.

Die ehemaligen Werfthallen und der historische Kran stehen unter Denkmalschutz

Schonendes Bauen und nachhaltiger Betrieb geplant

Beim Errichten der Gebäude will die Firma SIGNA soviel wie möglich über die Donau und den Hafen anliefern und abtransportieren lassen. Der Stadtteil soll im Endeffekt möglichst nachhaltig und CO2-neutral betrieben werden. Es wird Energie-Autarkie angestrebt.

Im Herbst werden die konkreteren Pläne dem Gemeinderat vorgelegt und erneut wird auf die Bevölkerung zugegangen, so Bürgermeister Gepp. Es habe, erläuterte der Bürgermeister bei der Präsentation, bisher keinen Sinn ergeben, die Korneuburgerinnen und Korneuburger weiter einzubinden, weil man erst etwas sehen können muss, um darüber zu diskutieren. Nun werde man das Projekt den Bürgerinnen und Bürgern erneut vorstellen.

Mehr als 150 Jahre verstand sich Korneuburg als Werft-Stadt. Das Schulschiff für die Stadt Wien wurde mit der offiziellen Baunummer 799 als letzter Auftrag 1993 zu Wasser gelassen. Ein wichtiger Teil der Geschichte Korneuburgs wird aus der Vergangenheit in die Zukunft geführt. 2023 könnte mit dem Bau der ersten Häuser begonnen werden.

23.07.2021, red, noe.ORF.at

Links:

Werft diente fast 145 Jahre lang dem Schiffsbau

NÖN-Korneuburg, 04. JULI 2022,

Herwig Mohsburger

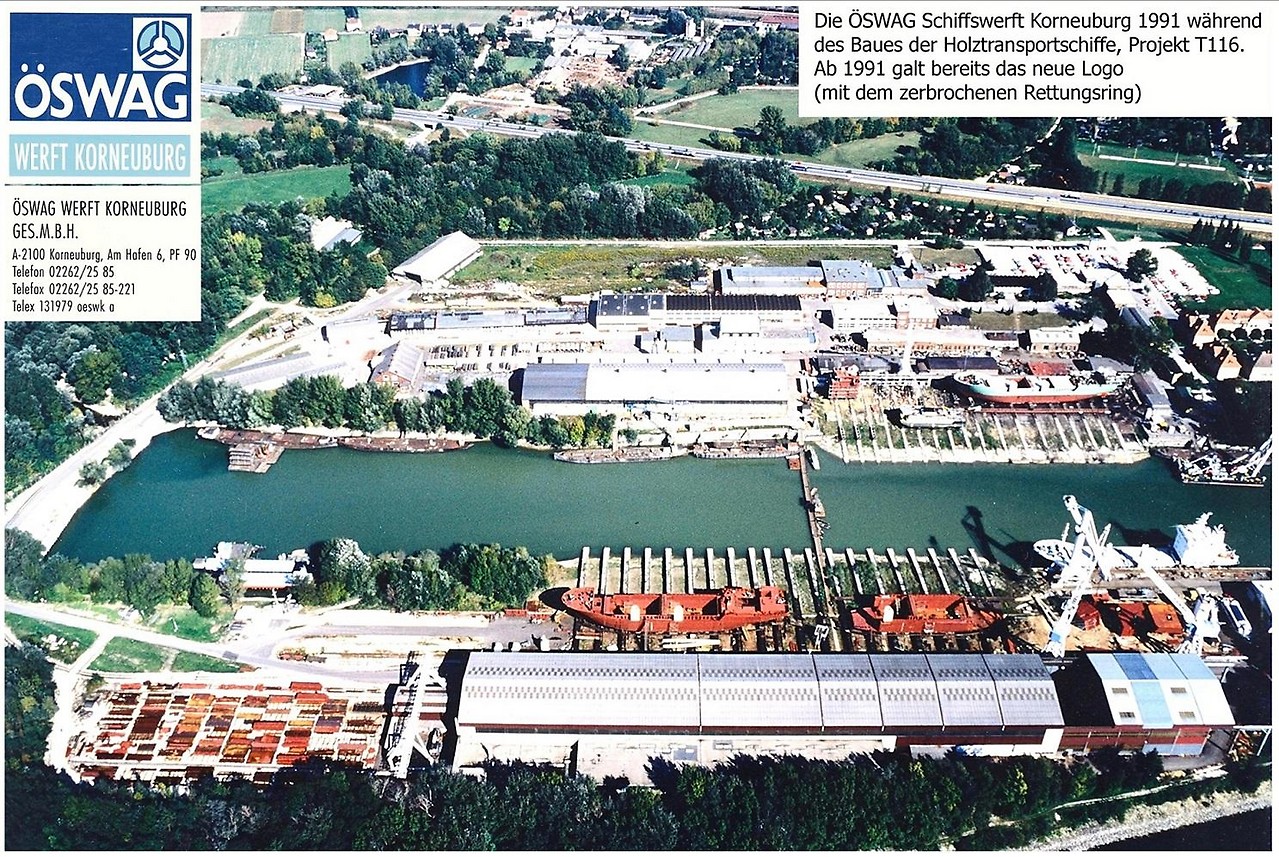

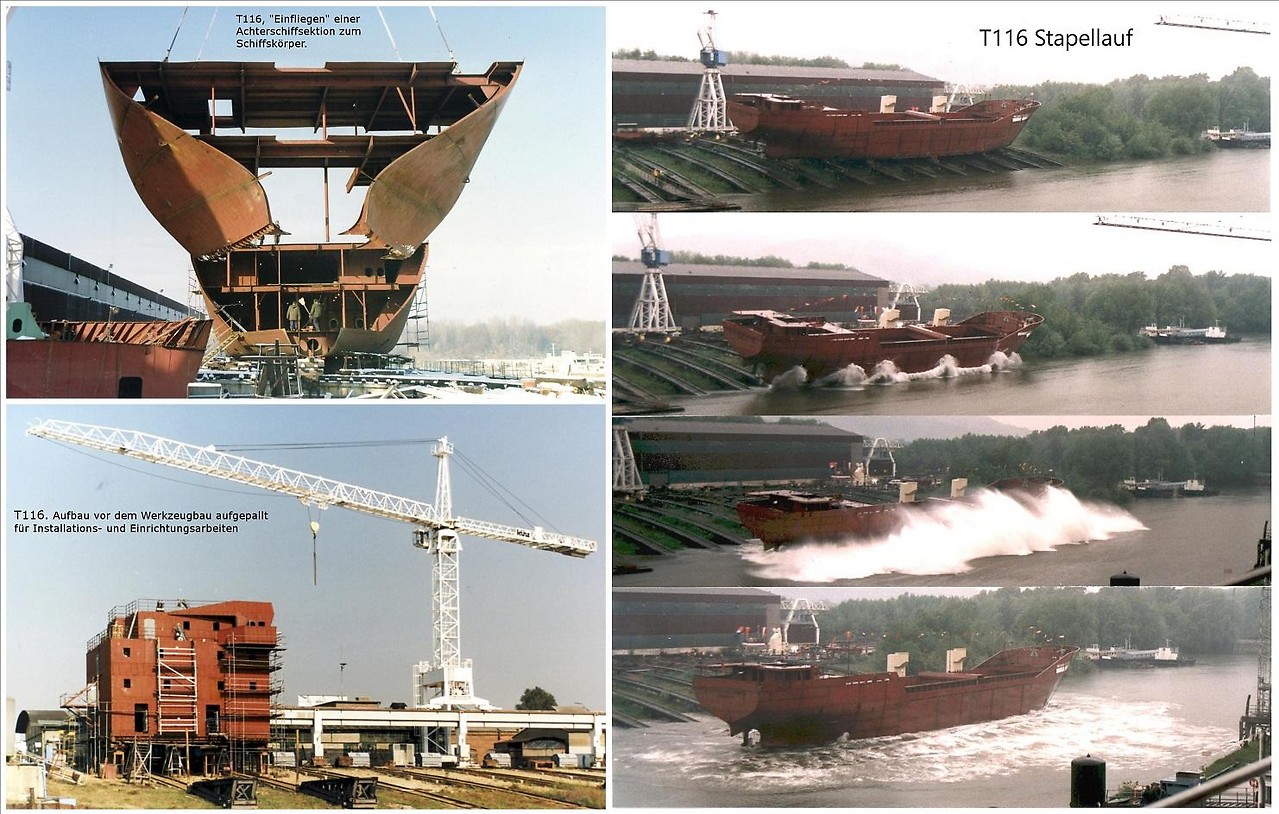

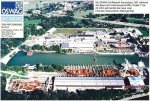

Die Werft in den 1920er Jahren

Die Werft in den 1920er-Jahren, als auf dem Gelände noch Vollbetrieb herrschte und man mit dem Bau von Lastkähnen fast nicht nachkam.

Fotos Stadtmuseum Korneuburg

Von Lastkähnen bis zu Hochseeschiffen – alles wurde in der Werft Korneuburg gebaut. Nun sollen die denkmalgeschützten Hallen und die Werftinsel ein eigener Stadtteil werden.

Was derzeit ein Badeparadies ist und wo bald Wohnungen und Geschäfte entstehen sollen, war einst ein großes Werftgelände. Sogar Hochseeschiffe wurden dort gefertigt. Als Reste sind im Werftbad neben den denkmalgeschützten Hallen und dem Kran noch die Schienenanlagen des Schiffsaufzugs deutlich sichtbar.

Um 1849 bekam die Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft (DDSG) das Angebot des Korneuburger Gemeindevorstands, künftig Instandhaltungen durchzuführen. 1852 wurde die Werft als Schleppbauwerft, Reparatur- und Winterabstellplatz für die Schiffe am linken Donauarm auf einer Fläche von 12.000 Quadratmetern errichtet, man fand mit 60 Mitarbeitern das Auslangen. Innerhalb von rund 30 Jahren wurde das Werftareal auf 28.000 Quadratmeter und eine Wasserfläche von 25.000 Quadratmeter erweitert.

Nach dem Ersten Weltkrieg war die DDSG-Flotte arg dezimiert. Für die Schiffswerft Korneuburg bedeutete das Vollbeschäftigung für mehrere Jahre. Alleine von 1920 bis 1923 wurden 38 Tank- und Güterkähne gebaut. Die Wirtschaftskrise machte sich dann auf der Donau bemerkbar, 1931 gab es nur mehr für 170 von über 400 Beschäftigten Arbeit.

Mit dem Anschluss 1938 wurde die Werft in die Reichswerke AG für Binnenschifffahrt „Hermann Göring“ eingegliedert und massiv vergrößert. Arbeit gab es für etwa 1.300 Personen, 1941 und 1942 waren zusätzlich 400 holländische Schiffsbauer im Einsatz. Neben dem Werft-Gelände entstand ein Barackenlager für Arbeiter und Kriegsgefangene. Nach dem Krieg wurde die Werft beschlagnahmt und Teil der USIA-Betriebe. Arbeiten wurden ausschließlich für die Sowjetunion durchgeführt. Einzige Ausnahme war der Nachbau der Rollfähre, da das Original von den Deutschen gesprengt worden war.

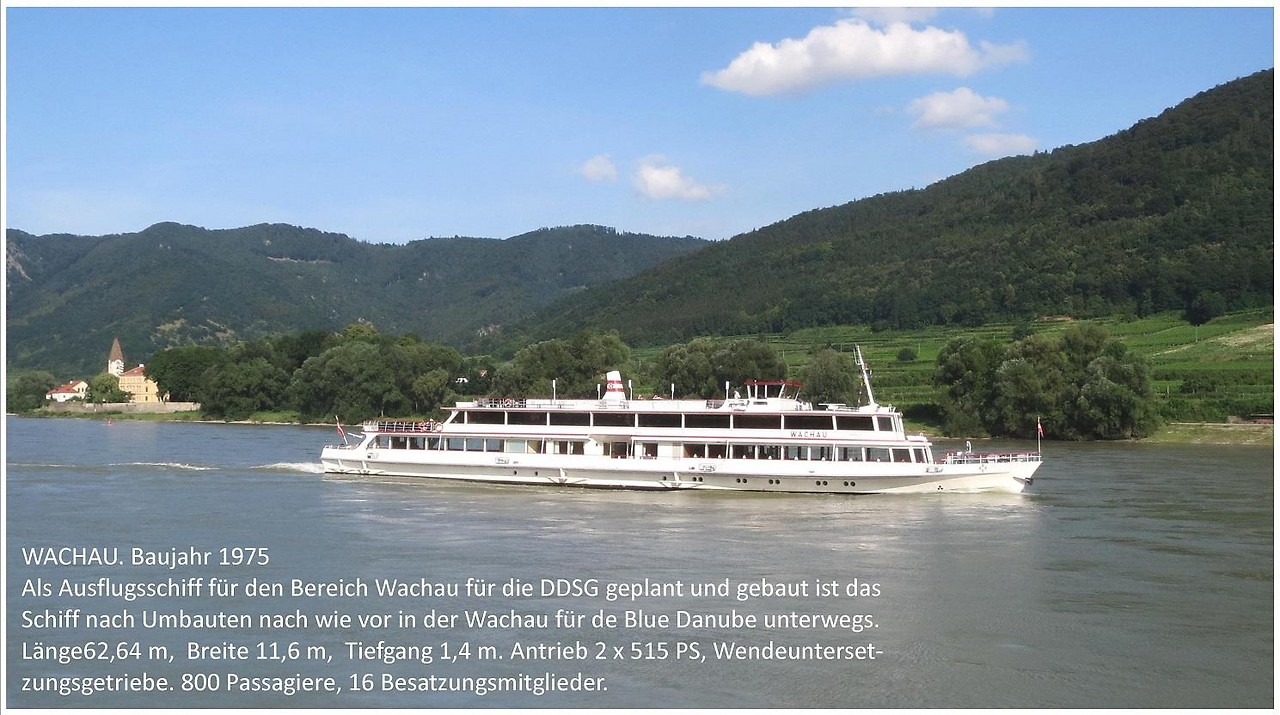

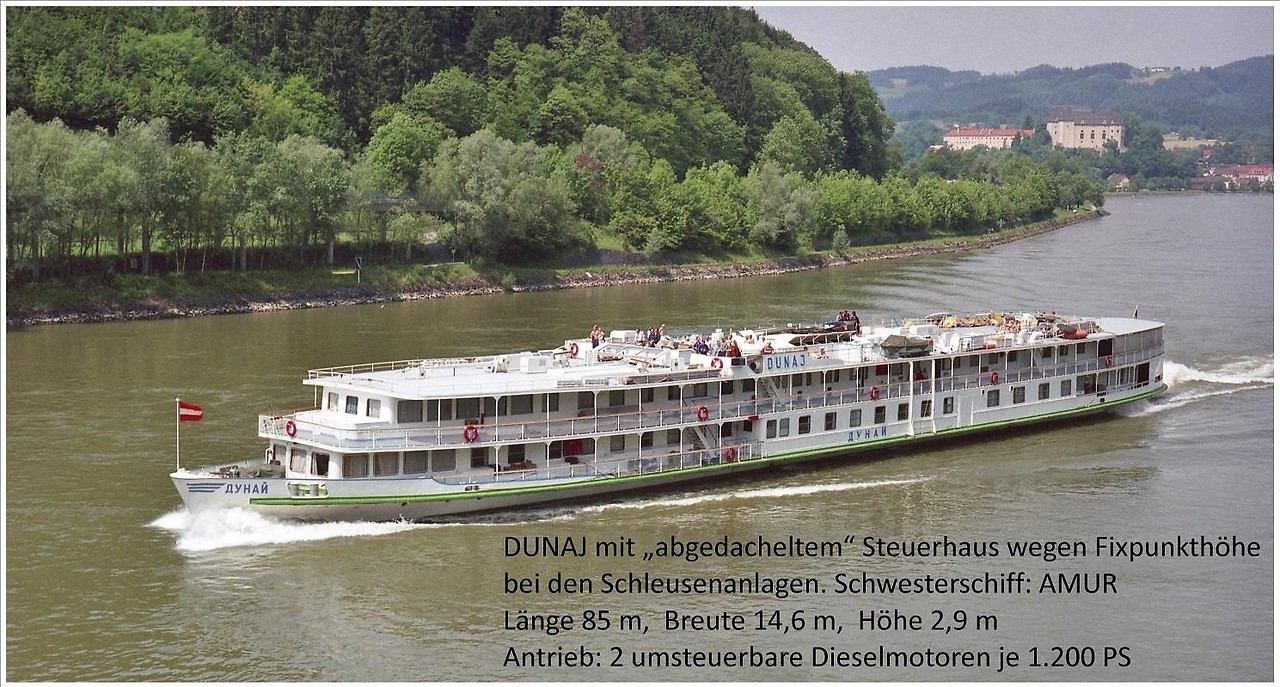

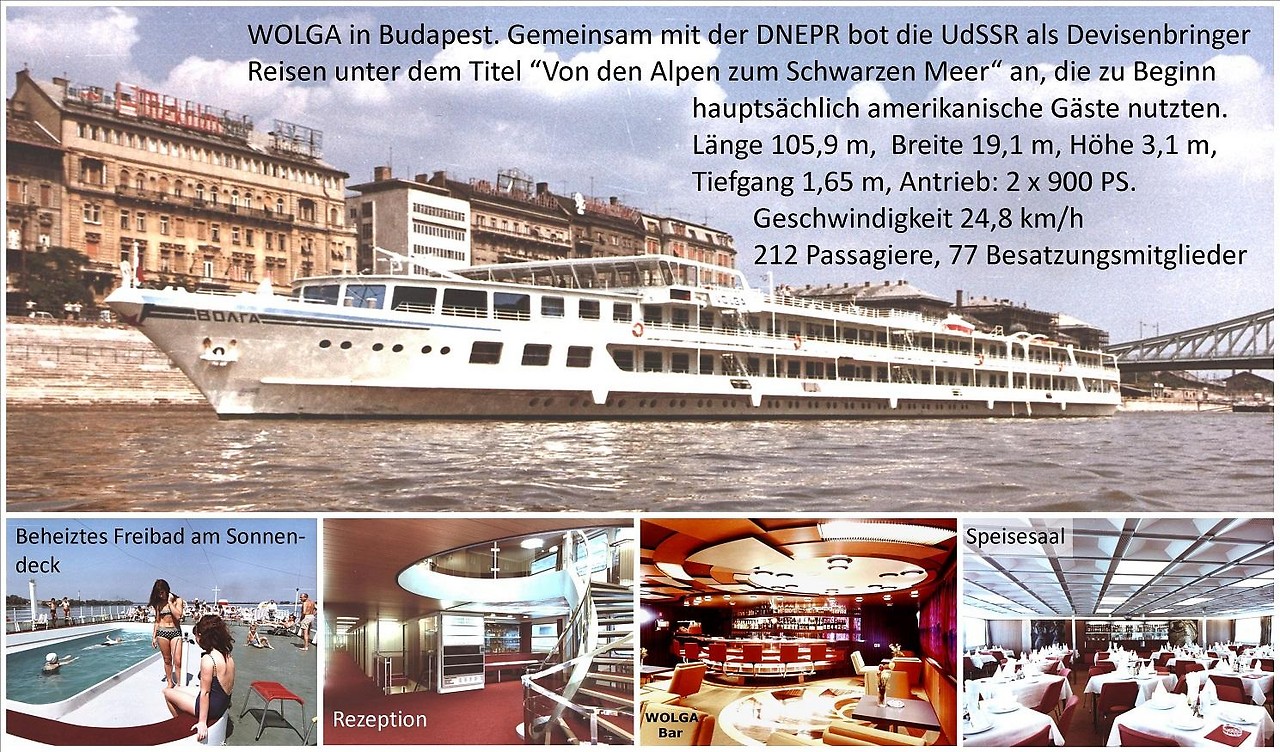

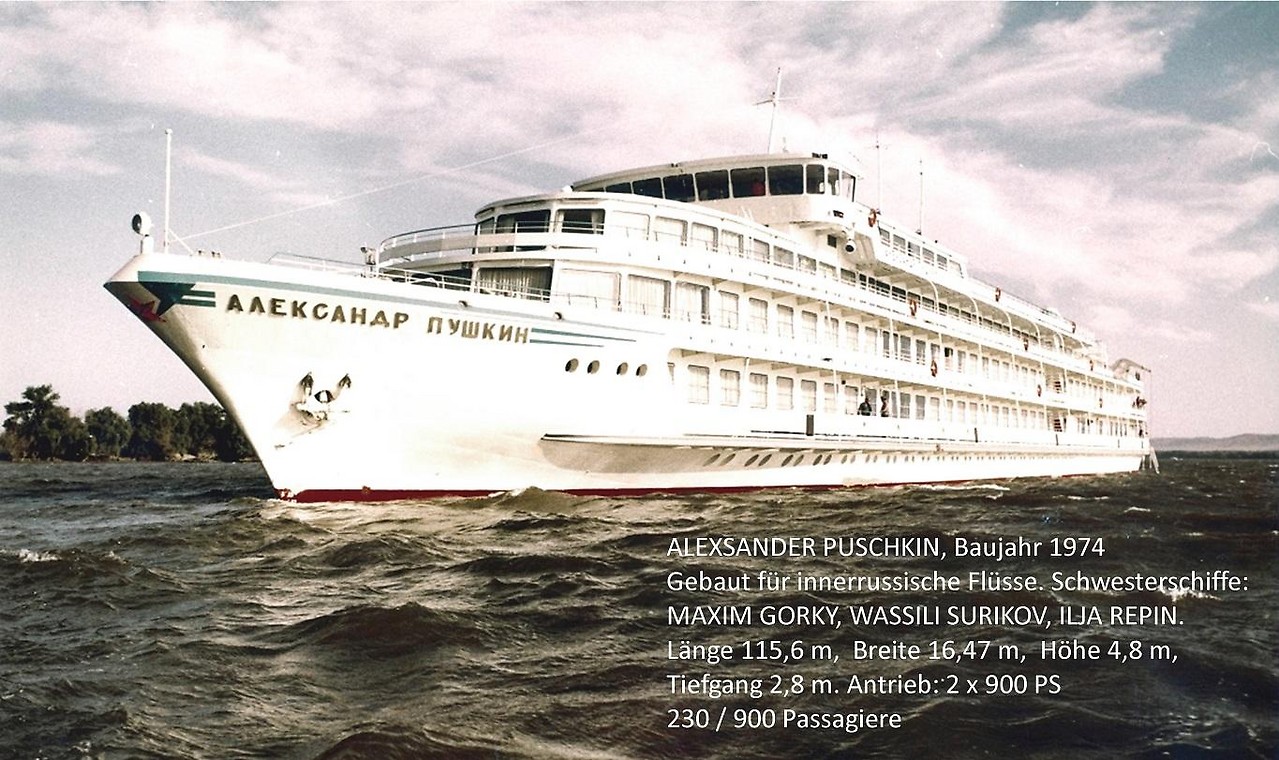

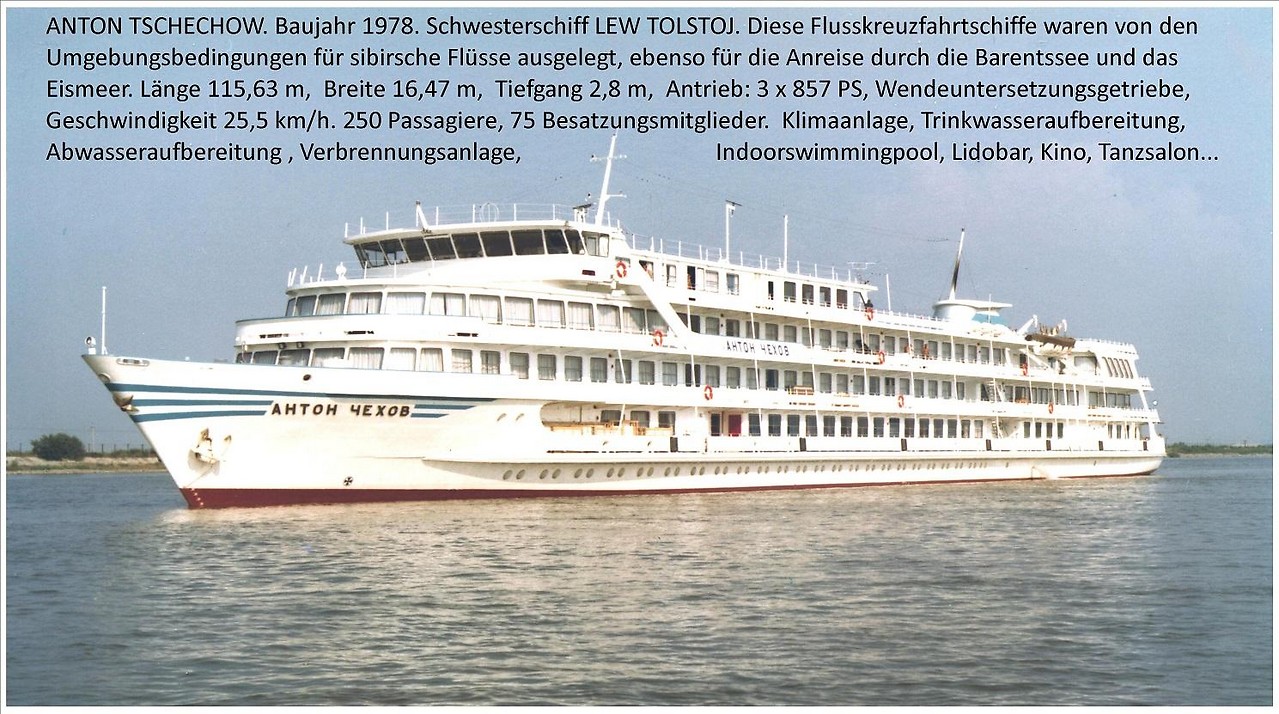

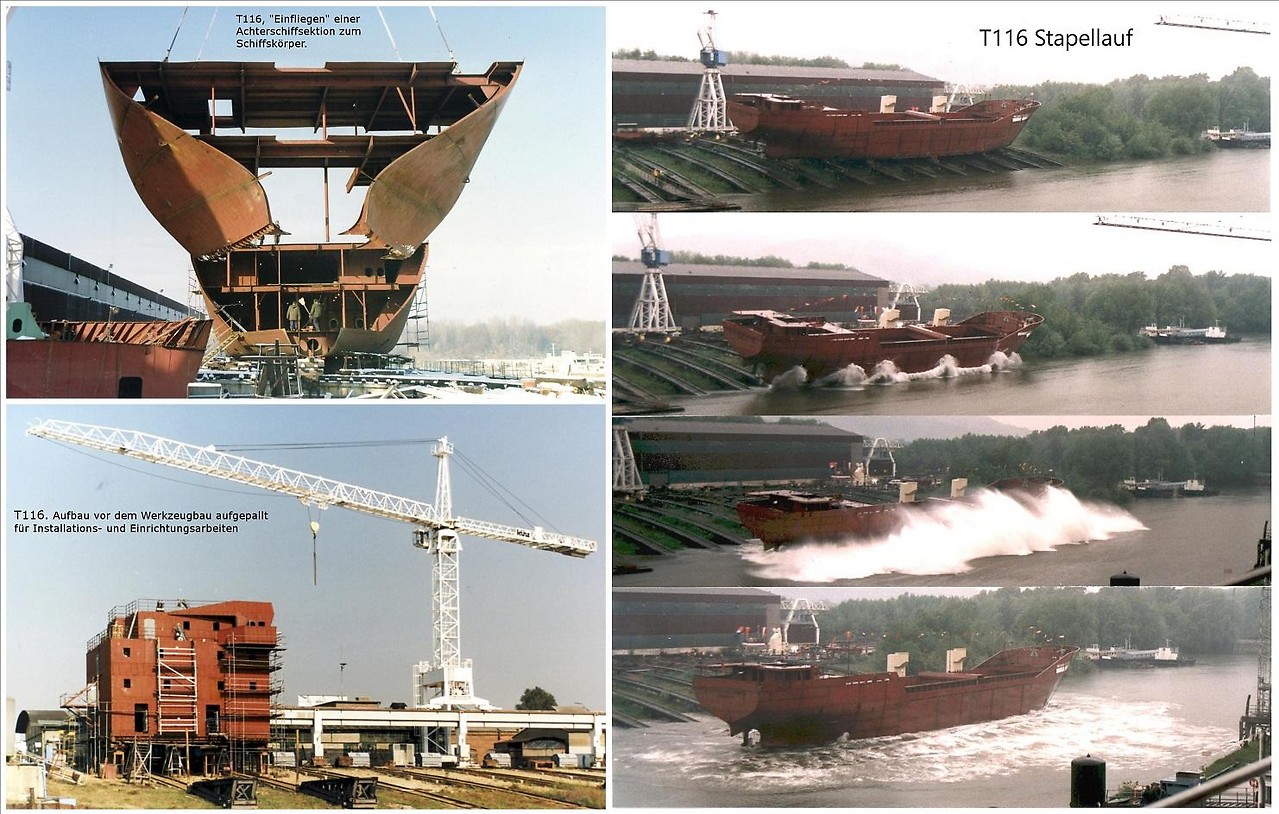

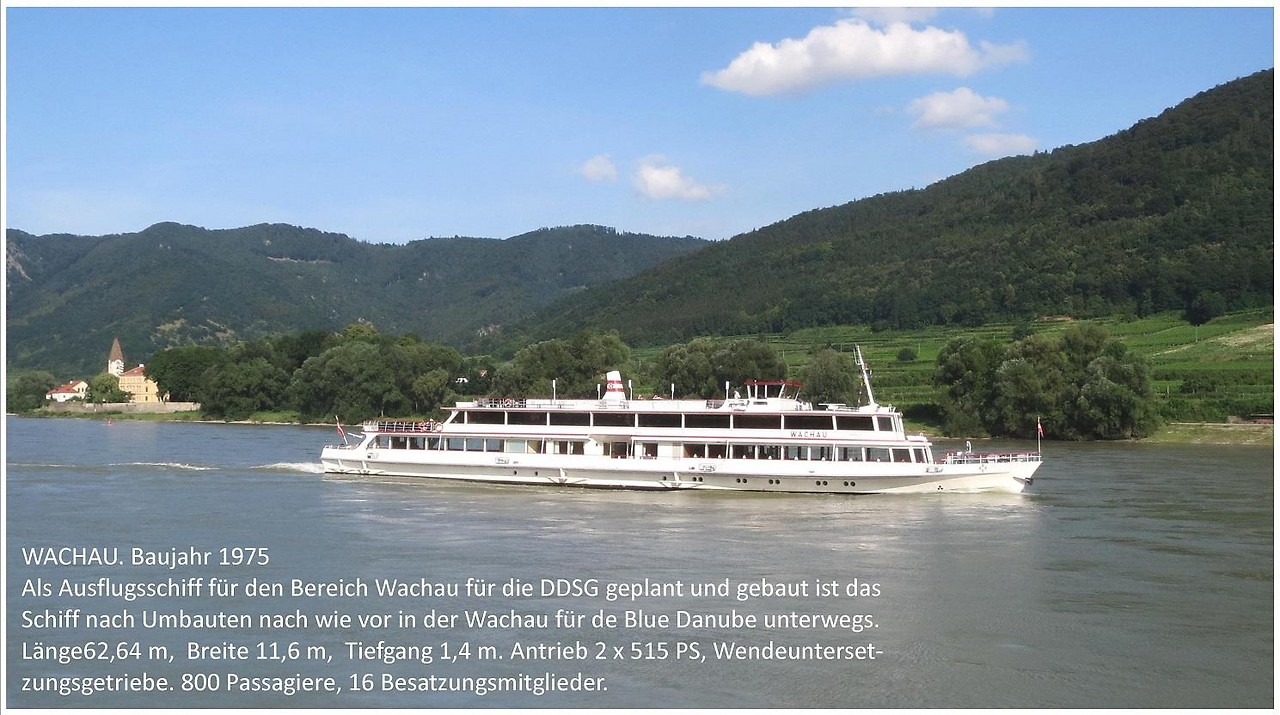

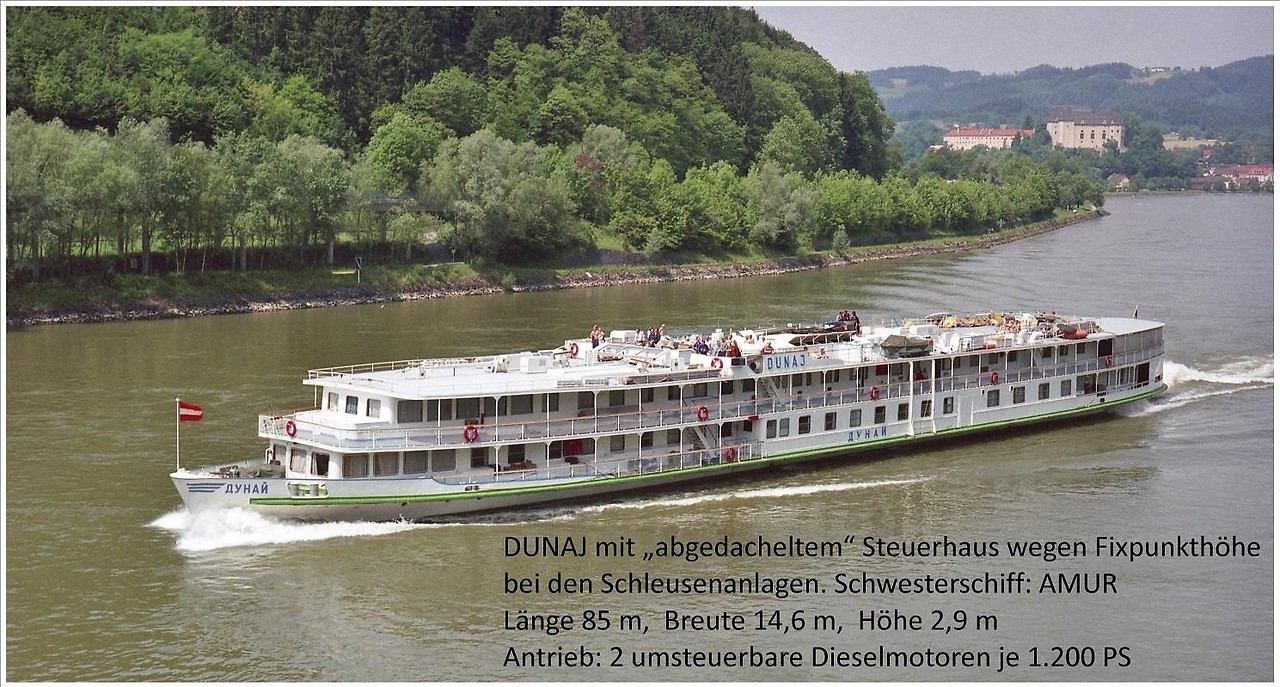

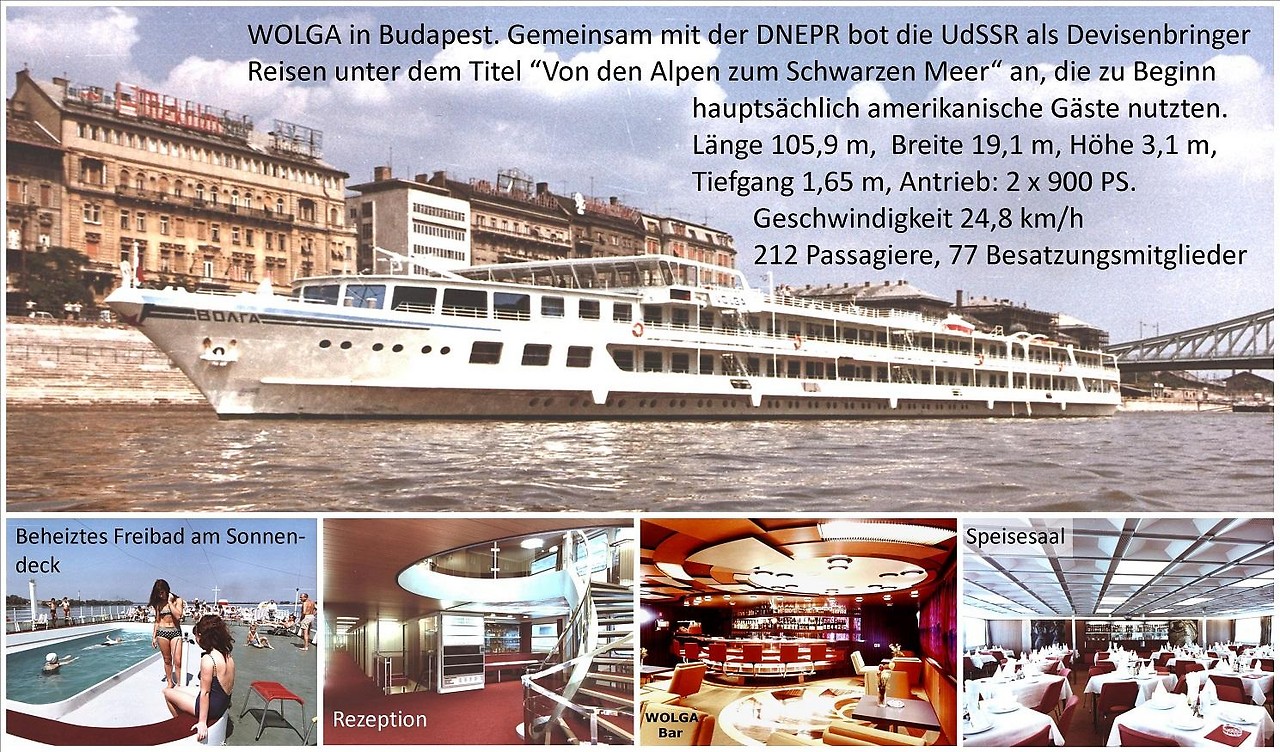

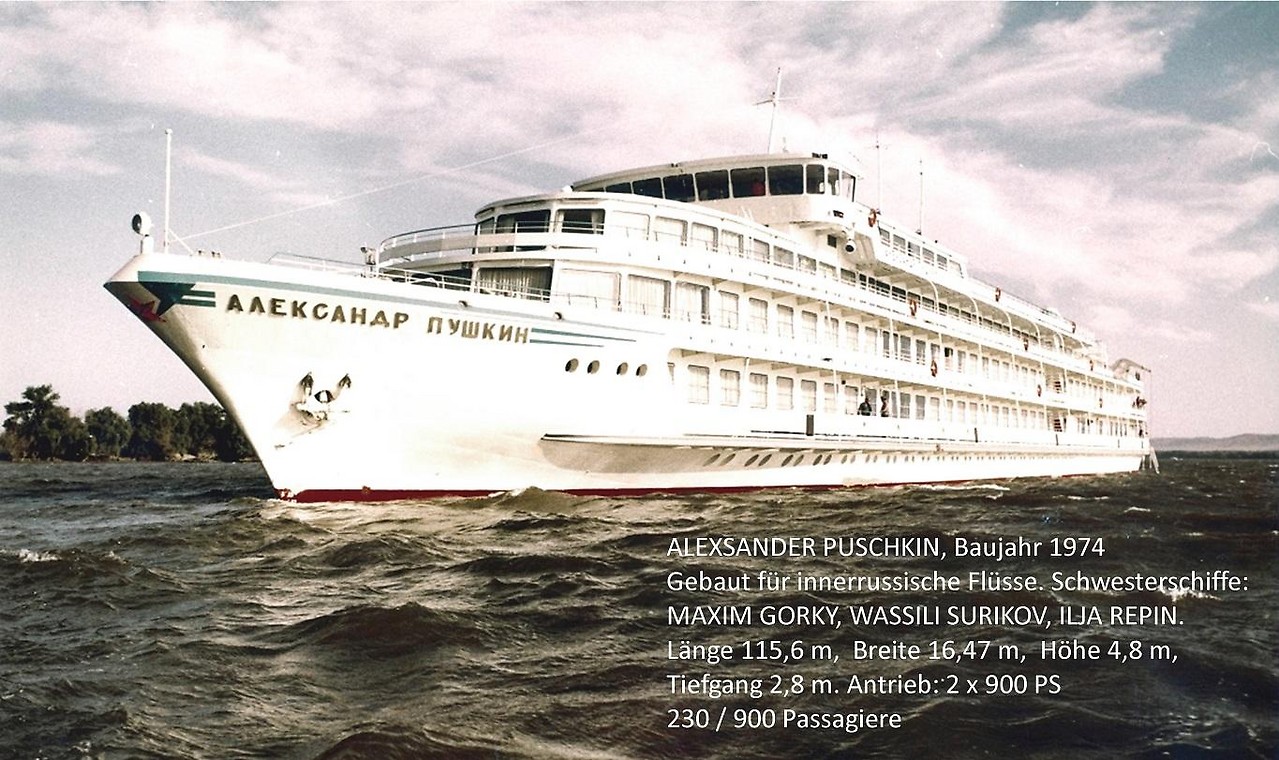

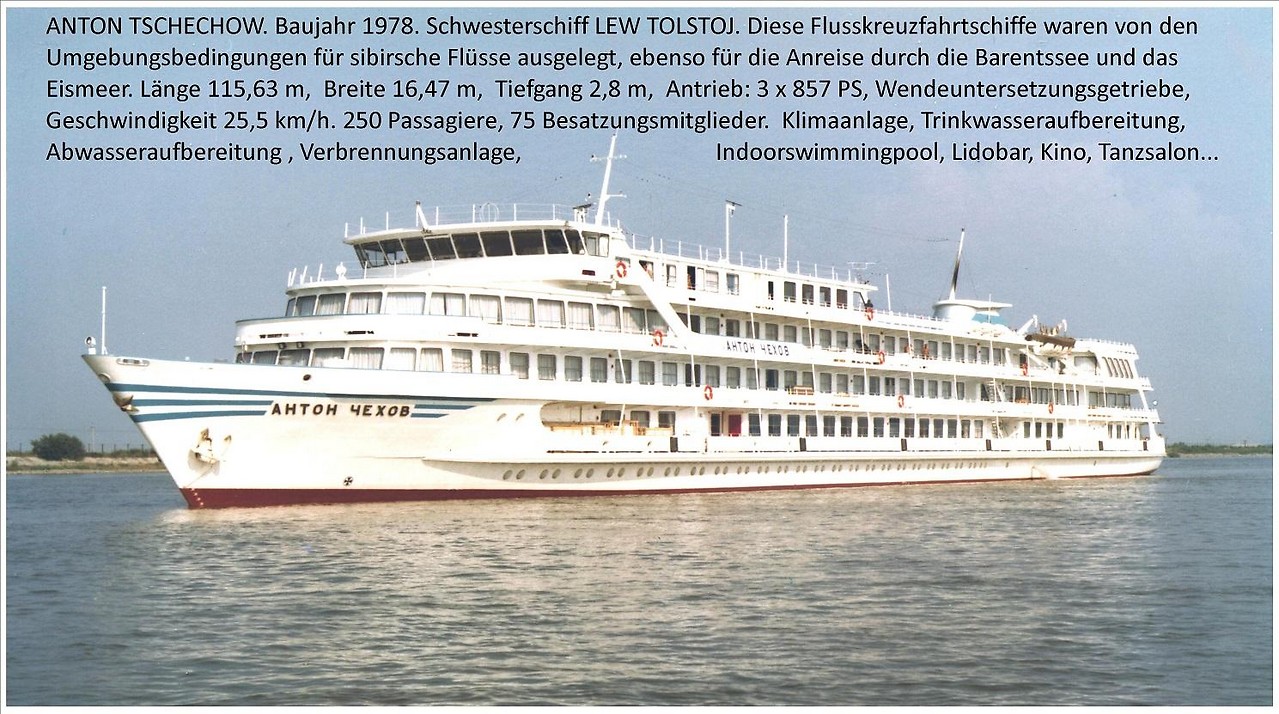

Ab 1959 wurde die Korneuburger Schiffswerften AG als Staatsbetrieb geführt. Sogar Hochseeschiffe wurden gebaut. Zusätzlich entstanden Passagierschiffe für die Donau und innerrussische Flüsse. 1974 folgte der Zusammenschluss mit der Linzer Werft.

Fehlende Subventionen und die Abhängigkeit von Aufträgen aus der Sowjetunion führten zum Niedergang. Ende 1992 wurden die letzten Schiffe fertiggestellt, die Werft wurde 1993 mit der Lieferung der schwimmenden Schule „Bertha von Suttner“ nach fast 145 Jahren geschlossen. 2005 fand erstmals das Hafenfest statt. Seit 2013 können die „Niederösterreich“ und die „Oberst Brecht“, beide im Auftrag des Bundesheers in Korneuburg entstanden, besichtigt werden.

2019 erwarb ein Tochterunternehmen der Signa Holding 45 Prozent des Areals. Auf der Werftinsel sollen Wohnungen für rund 1.500 Menschen errichtet werden, ein neuer Stadtteil mit Betrieben und einem Hotel soll entstehen. Einstweilen ist die Insel noch immer eine Brachlandschaft.

Werft diente fast 145 Jahre lang dem Schiffsbau

NÖN-Korneuburg, 04. JULI 2022,

Herwig Mohsburger

Die Werft in den 1920er Jahren

Die Werft in den 1920er-Jahren, als auf dem Gelände noch Vollbetrieb herrschte und man mit dem Bau von Lastkähnen fast nicht nachkam.

Fotos Stadtmuseum Korneuburg

Von Lastkähnen bis zu Hochseeschiffen – alles wurde in der Werft Korneuburg gebaut. Nun sollen die denkmalgeschützten Hallen und die Werftinsel ein eigener Stadtteil werden.

Was derzeit ein Badeparadies ist und wo bald Wohnungen und Geschäfte entstehen sollen, war einst ein großes Werftgelände. Sogar Hochseeschiffe wurden dort gefertigt. Als Reste sind im Werftbad neben den denkmalgeschützten Hallen und dem Kran noch die Schienenanlagen des Schiffsaufzugs deutlich sichtbar.

Um 1849 bekam die Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft (DDSG) das Angebot des Korneuburger Gemeindevorstands, künftig Instandhaltungen durchzuführen. 1852 wurde die Werft als Schleppbauwerft, Reparatur- und Winterabstellplatz für die Schiffe am linken Donauarm auf einer Fläche von 12.000 Quadratmetern errichtet, man fand mit 60 Mitarbeitern das Auslangen. Innerhalb von rund 30 Jahren wurde das Werftareal auf 28.000 Quadratmeter und eine Wasserfläche von 25.000 Quadratmeter erweitert.

Nach dem Ersten Weltkrieg war die DDSG-Flotte arg dezimiert. Für die Schiffswerft Korneuburg bedeutete das Vollbeschäftigung für mehrere Jahre. Alleine von 1920 bis 1923 wurden 38 Tank- und Güterkähne gebaut. Die Wirtschaftskrise machte sich dann auf der Donau bemerkbar, 1931 gab es nur mehr für 170 von über 400 Beschäftigten Arbeit.

Mit dem Anschluss 1938 wurde die Werft in die Reichswerke AG für Binnenschifffahrt „Hermann Göring“ eingegliedert und massiv vergrößert. Arbeit gab es für etwa 1.300 Personen, 1941 und 1942 waren zusätzlich 400 holländische Schiffsbauer im Einsatz. Neben dem Werft-Gelände entstand ein Barackenlager für Arbeiter und Kriegsgefangene. Nach dem Krieg wurde die Werft beschlagnahmt und Teil der USIA-Betriebe. Arbeiten wurden ausschließlich für die Sowjetunion durchgeführt. Einzige Ausnahme war der Nachbau der Rollfähre, da das Original von den Deutschen gesprengt worden war.

Ab 1959 wurde die Korneuburger Schiffswerften AG als Staatsbetrieb geführt. Sogar Hochseeschiffe wurden gebaut. Zusätzlich entstanden Passagierschiffe für die Donau und innerrussische Flüsse. 1974 folgte der Zusammenschluss mit der Linzer Werft.

Fehlende Subventionen und die Abhängigkeit von Aufträgen aus der Sowjetunion führten zum Niedergang. Ende 1992 wurden die letzten Schiffe fertiggestellt, die Werft wurde 1993 mit der Lieferung der schwimmenden Schule „Bertha von Suttner“ nach fast 145 Jahren geschlossen. 2005 fand erstmals das Hafenfest statt. Seit 2013 können die „Niederösterreich“ und die „Oberst Brecht“, beide im Auftrag des Bundesheers in Korneuburg entstanden, besichtigt werden.

2019 erwarb ein Tochterunternehmen der Signa Holding 45 Prozent des Areals. Auf der Werftinsel sollen Wohnungen für rund 1.500 Menschen errichtet werden, ein neuer Stadtteil mit Betrieben und einem Hotel soll entstehen. Einstweilen ist die Insel noch immer eine Brachlandschaft.

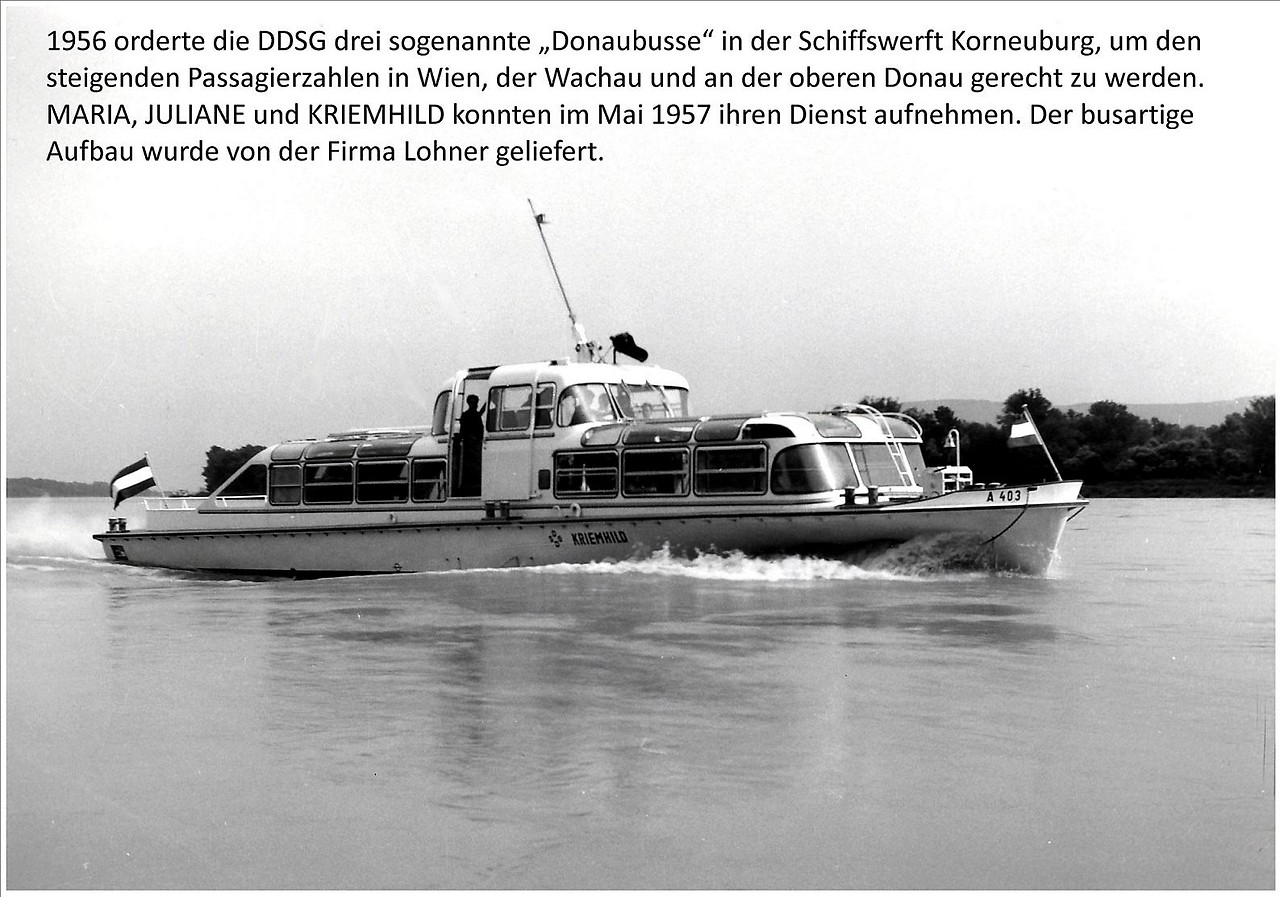

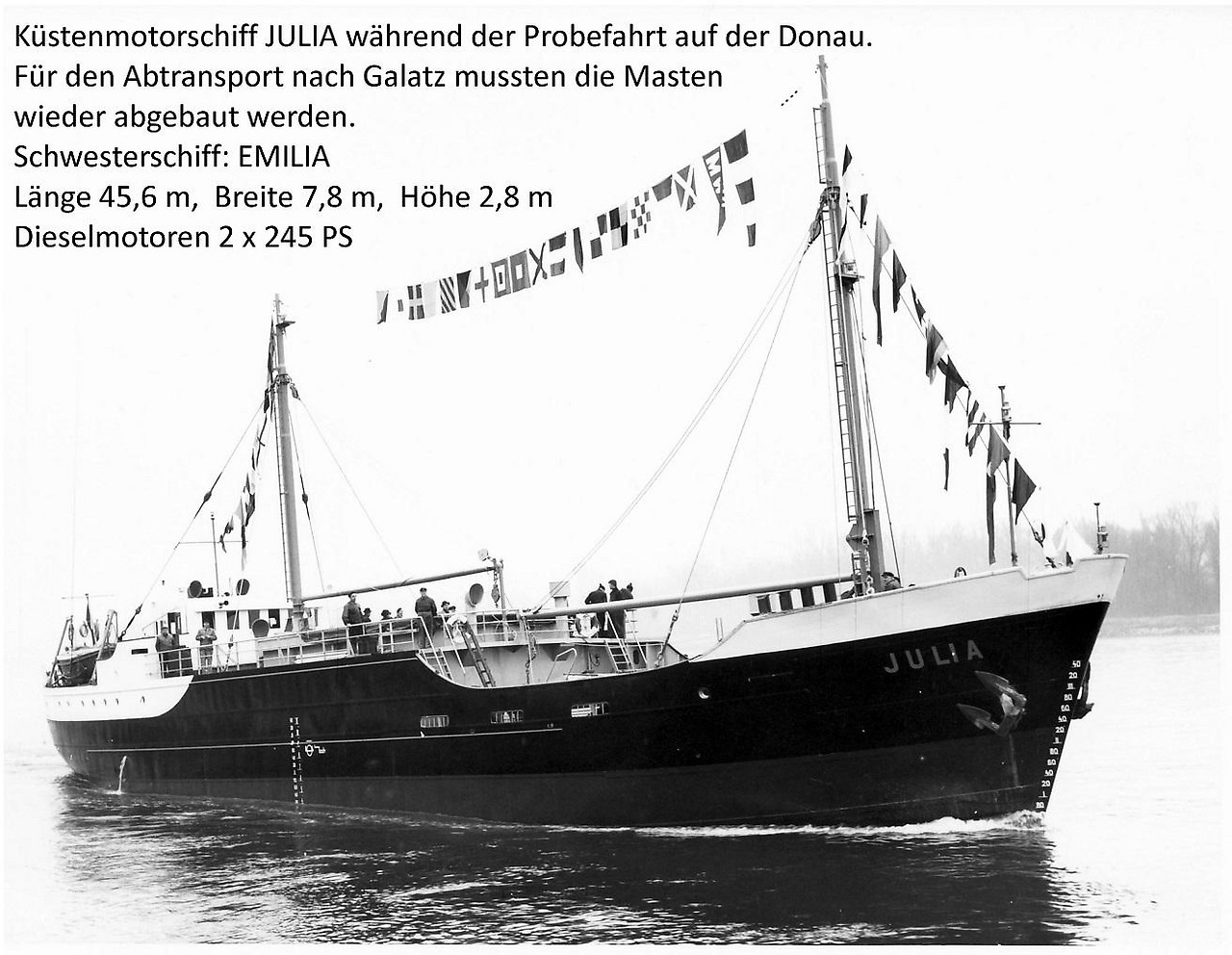

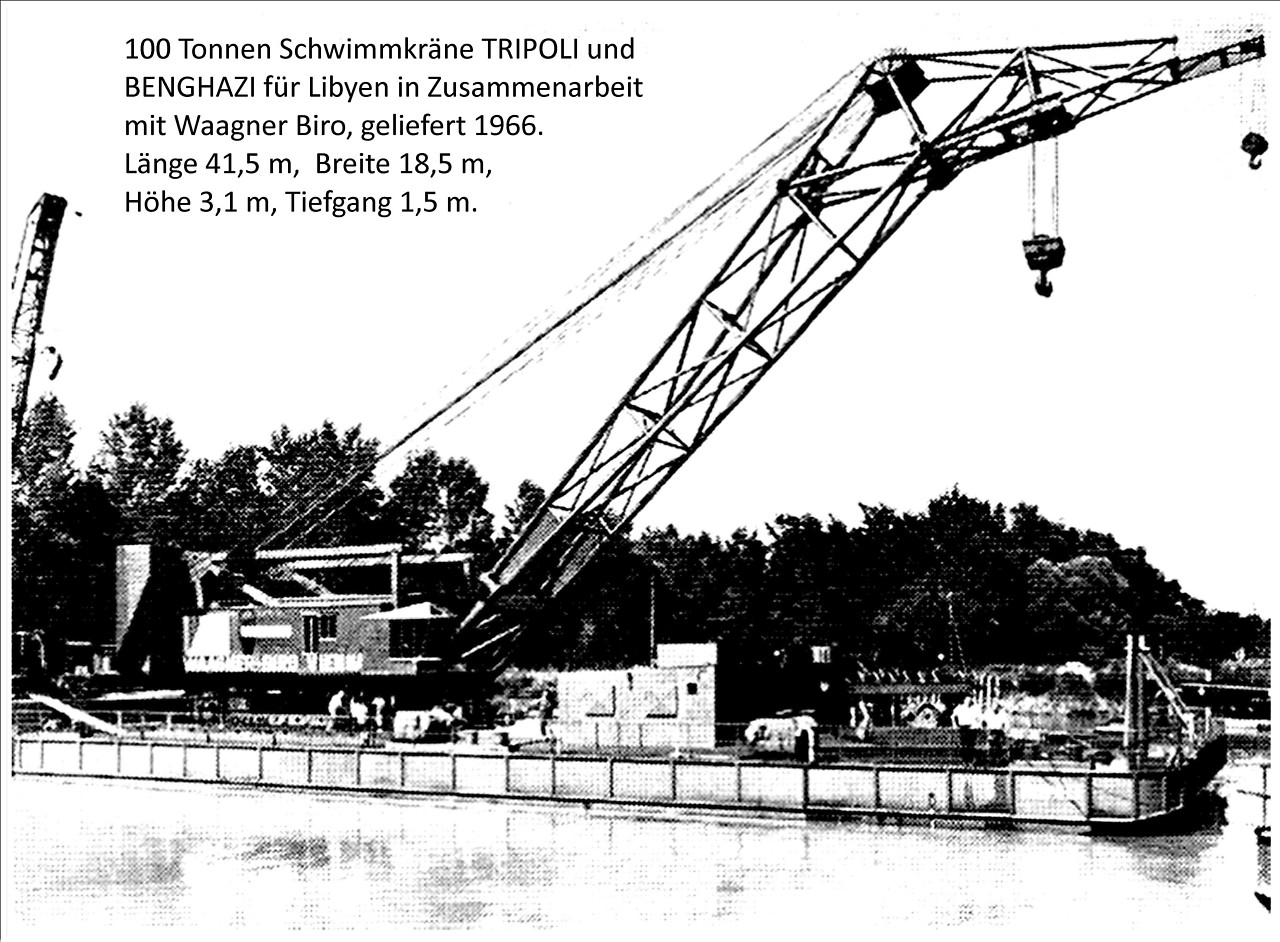

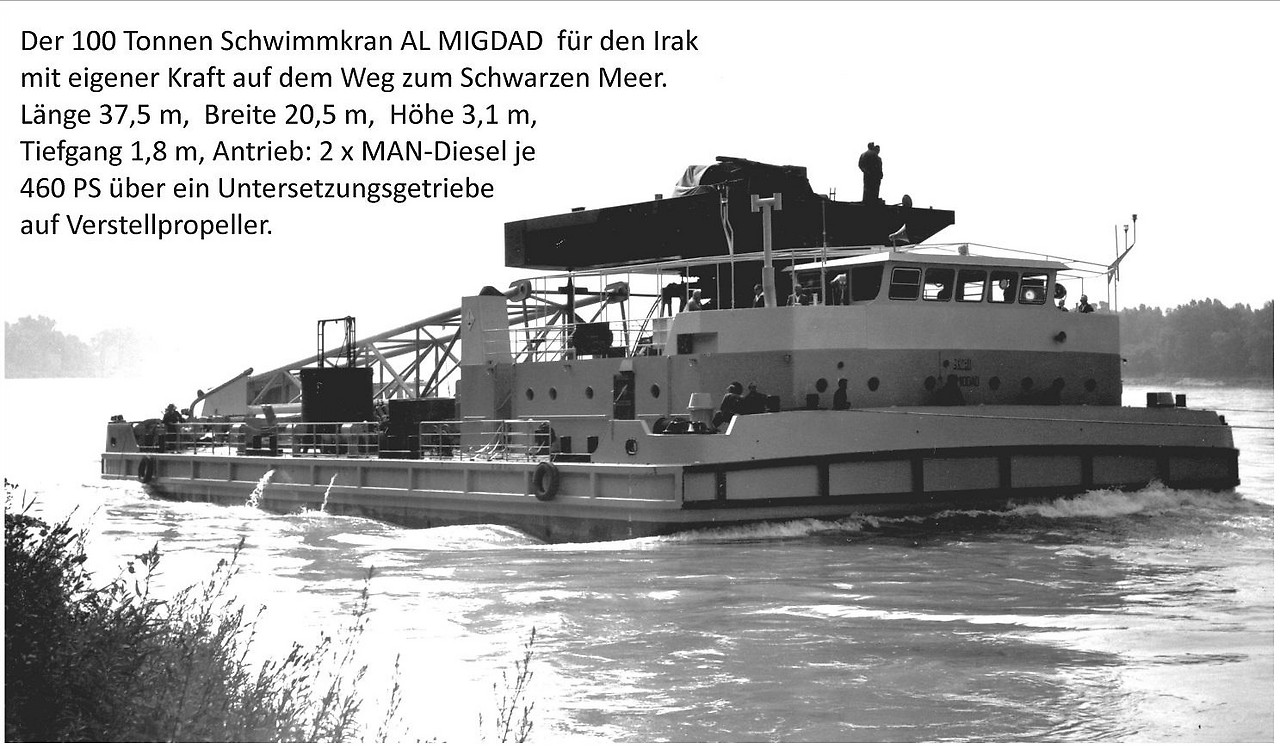

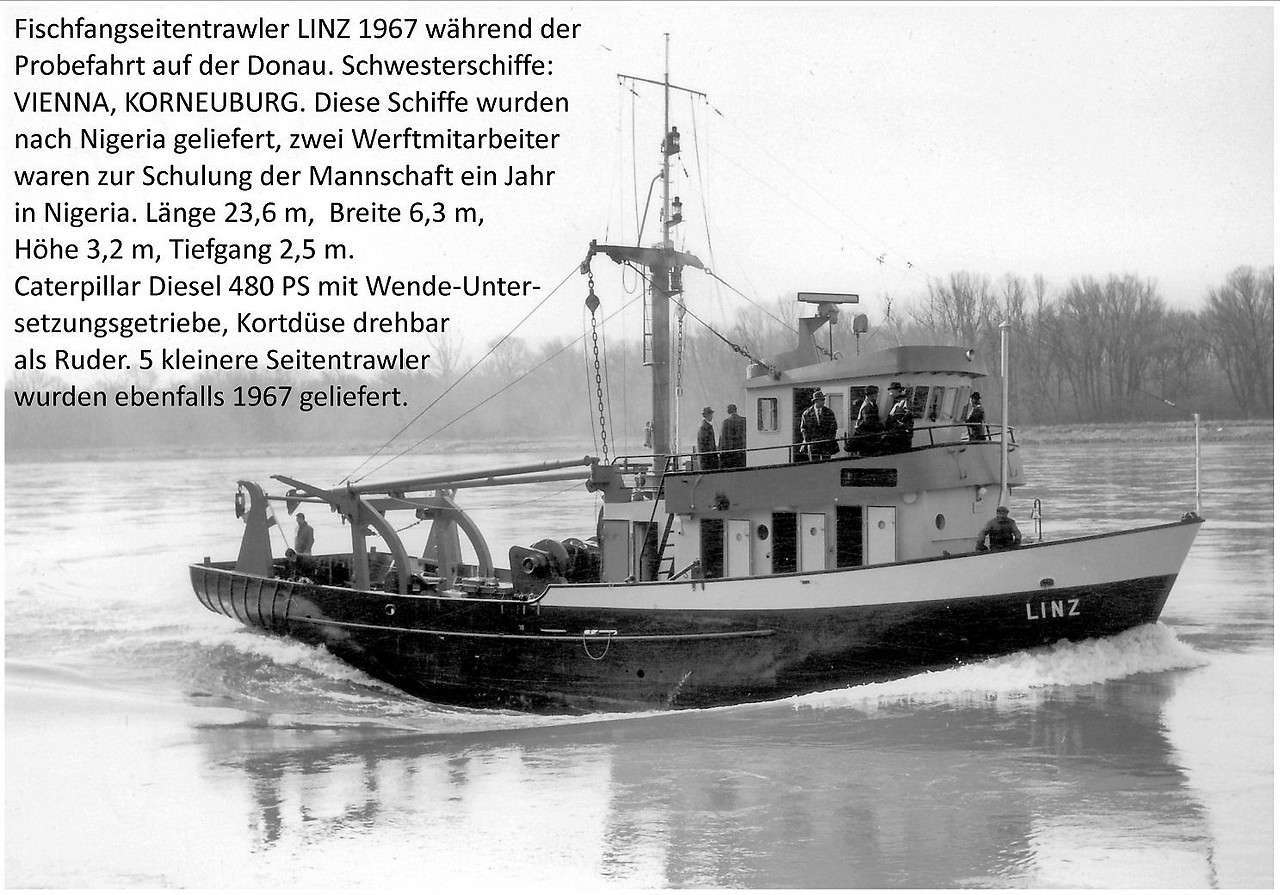

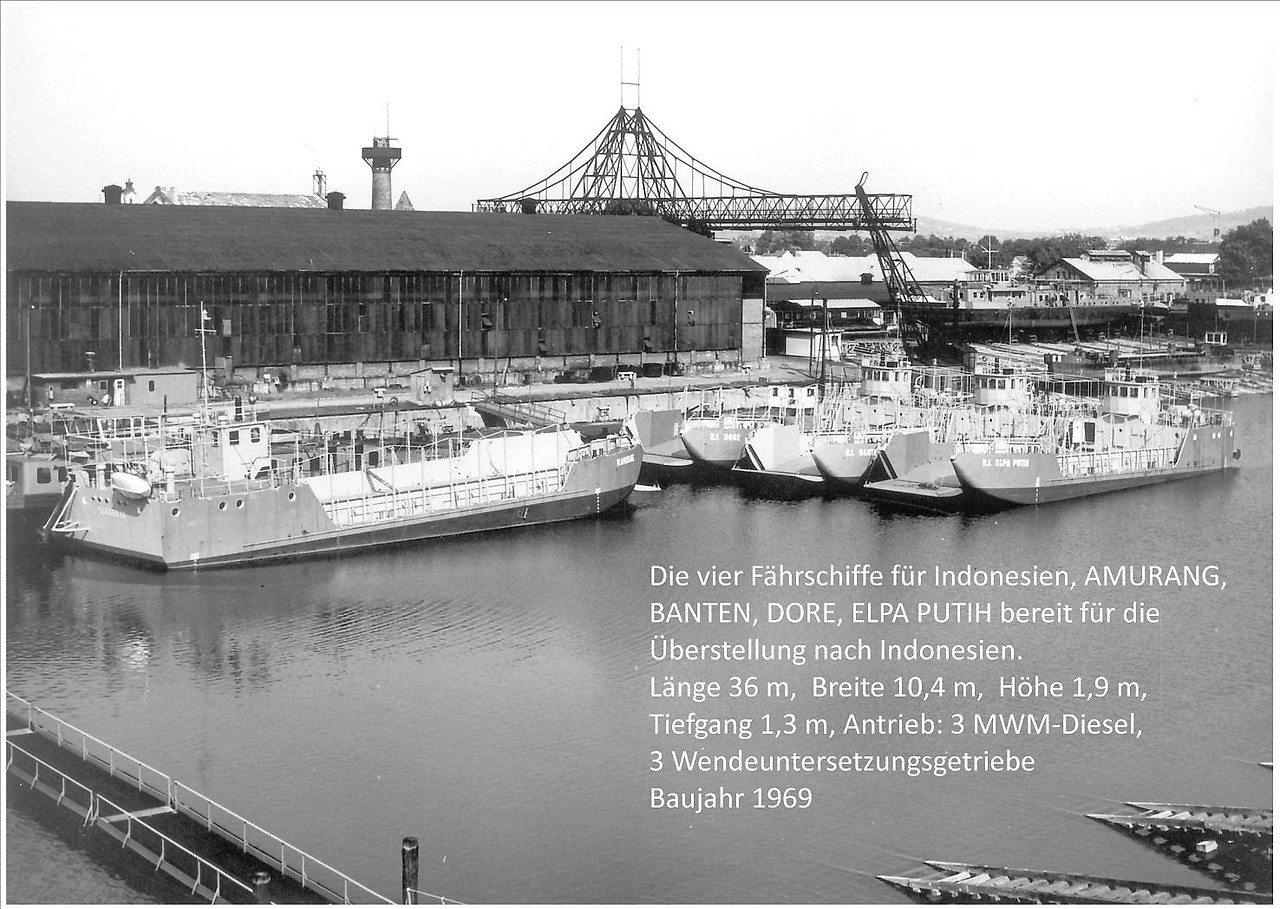

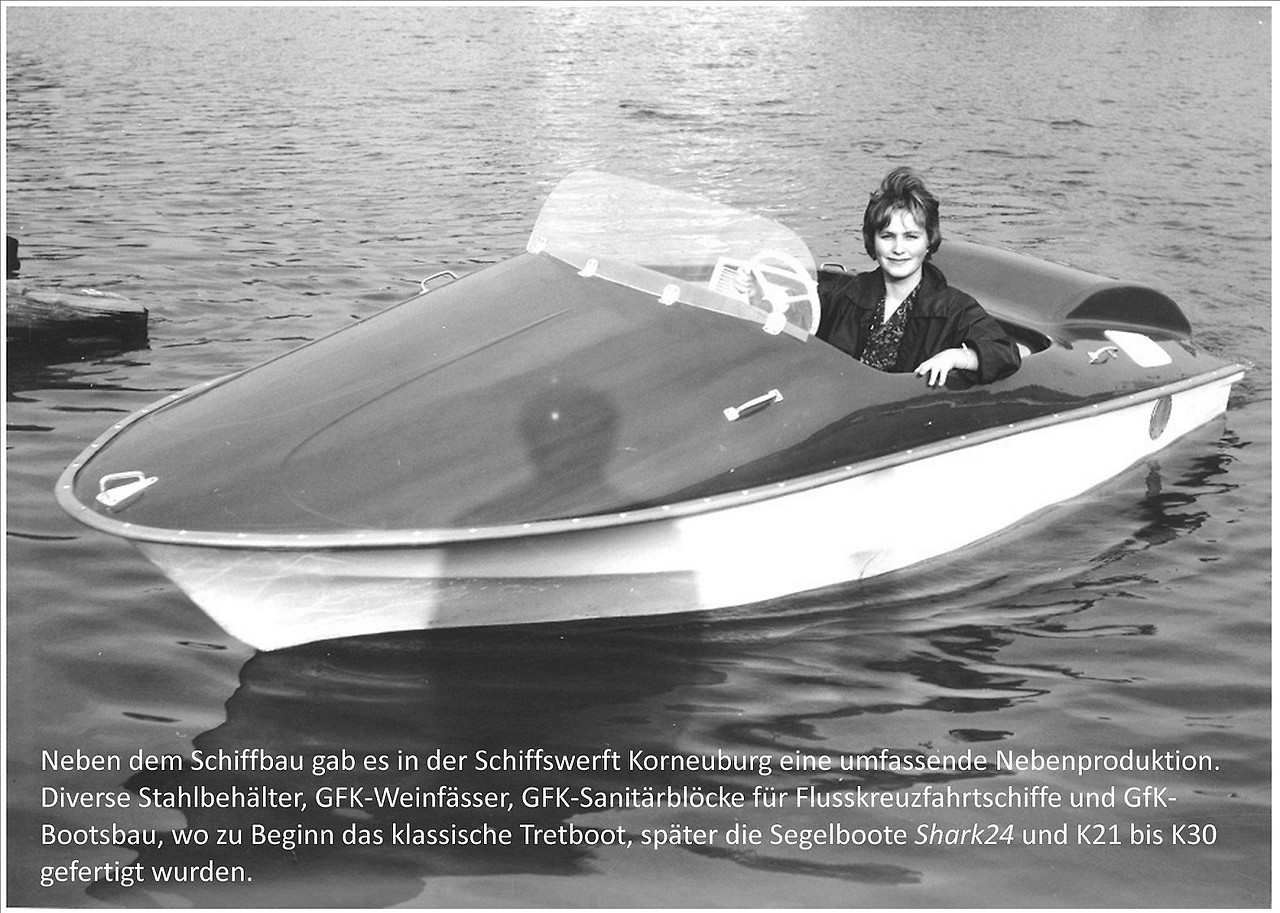

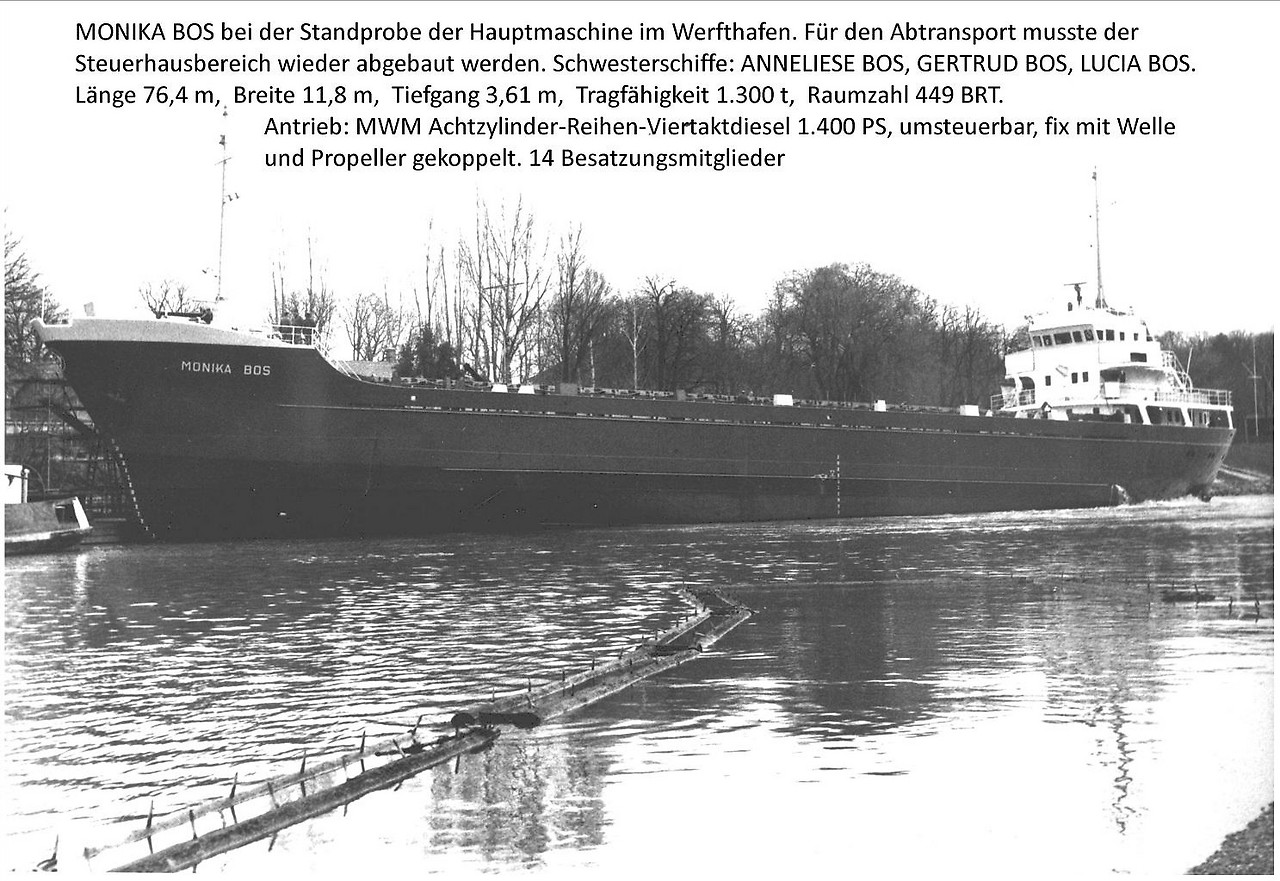

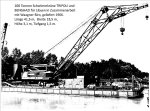

Schiffsneu- und Umbauten aus der Werft Korneuburg nach 1955 bis zur Schließung

Teil 1:

Aus der ORF-NÖ. Serie "100 JAHRE NIEDERÖSTERREICH“

Fotostrecke 1

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

02.09.2022

Das skurrile letzte Schiff aus Korneuburg

Fortsetzung der Bildstrecke siehe Teil 2

Teil 1:

Aus der ORF-NÖ. Serie "100 JAHRE NIEDERÖSTERREICH“

Fotostrecke 1

02.09.2022

Das skurrile letzte Schiff aus Korneuburg

Zuletzt bearbeitet:

Schiffsneu- und Umbauten aus der Werft Korneuburg nach 1955 bis zur Schließung

Teil 2 (Rest):

Aus der ORF-NÖ. Serie "100 JAHRE NIEDERÖSTERREICH“

Fotostrecke 2

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

...und noch einige aktuelle Bilder:

ORF/Felix Novak

ORF/Felix Novak

Die Überreste der ehemaligen DDSG-Werft sind heute noch klar zu sehen

ORF/Felix Novak

ORF/Felix Novak

Wo Arbeiter unter harten Bedingungen Schiffe bauten, ist nun eine Strandbar eingerichtet

ORF/Felix Novak

ORF/Felix Novak

Die ehemalige Helling, die für Stapelläufe verwendet wurde, ist nun ein Ort zum Baden

ORF/Felix Novak

ORF/Felix Novak

Auch die historische Werfthalle aus dem frühen 20. Jahrhundert ist noch zu sehen, sie wurde zuletzt als Veranstaltungsort genutzt

ORF/Felix Novak

ORF/Felix Novak

In den Verwaltungsgebäuden ist eine Gesellschaft der Signa-Holding von Rene Benko eingezogen

ORF/Felix Novak

ORF/Felix Novak

Sie will das Areal in den nächsten Jahren entwickeln und auf 15 Hektar Raum für 1.600 Bewohnerinnen und Bewohner schaffen

Auszug aus Das skurrile letzte Schiff aus Korneuburg

Hier gibt es die restlichen 2 Beiträge zum Thema...

Teil 2 (Rest):

Aus der ORF-NÖ. Serie "100 JAHRE NIEDERÖSTERREICH“

Fotostrecke 2

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

Museumsverein Korneuburg

...und noch einige aktuelle Bilder:

Die Überreste der ehemaligen DDSG-Werft sind heute noch klar zu sehen

Wo Arbeiter unter harten Bedingungen Schiffe bauten, ist nun eine Strandbar eingerichtet

Die ehemalige Helling, die für Stapelläufe verwendet wurde, ist nun ein Ort zum Baden

Auch die historische Werfthalle aus dem frühen 20. Jahrhundert ist noch zu sehen, sie wurde zuletzt als Veranstaltungsort genutzt

In den Verwaltungsgebäuden ist eine Gesellschaft der Signa-Holding von Rene Benko eingezogen

Sie will das Areal in den nächsten Jahren entwickeln und auf 15 Hektar Raum für 1.600 Bewohnerinnen und Bewohner schaffen

Hier gibt es die restlichen 2 Beiträge zum Thema...

Werft Korneuburg: Szenarien für Signa-Pleite

Bei der Stadt Korneuburg herrscht Unklarheit, ob Signa als Partner für das Alte Werftgelände erhalten bleibt. Man erhalte keine Informationen von Signa, heißt es. Die Stadt möchte jedoch unbedingt am Projekt festhalten und zur Not mit einem anderen Partner bauen.

Online seit heute, 5.19 Uhr

Teilen

Werft Korneuburg: Szenarien für Signa-Pleite

Bei der Stadt Korneuburg herrscht Unklarheit, ob Signa als Partner für das Alte Werftgelände erhalten bleibt. Man erhalte keine Informationen von Signa, heißt es. Die Stadt möchte jedoch unbedingt am Projekt festhalten und zur Not mit einem anderen Partner bauen.

Online seit heute, 5.19 Uhr

Teilen

Mit dem taumelnden Immobilienkonzern Signa wollte die Stadt Korneuburg ein neues Stadtviertel auf dem Gelände der Alten Werft erschaffen. Angesichts des laufenden Sanierungsverfahrens ist allerdings unklar, ob Signa der Stadt als Partner erhalten bleibt. „Wir wissen nicht, wie es mit Signa weitergeht“, sagt der Geschäftsführer des Stadtentwicklungsfonds SEFKO, Roland Raunig, gegenüber noe.ORF.at. Von Signa erfahre man ihm zufolge kaum etwas.

Der Immobilienkonzern besteht aus einem verflochtenen Netz an Gesellschaften. Auch für das Bauvorhaben in Korneuburg wurde eine eigene Projektgesellschaft gegründet, die in die Signa-Tochter Signa Development Selection AG eingegliedert sein soll. Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass auch die Signa Development vor der Insolvenz stehe. Um die Signa Development zu stabilisieren, trennte man sich zuletzt von prestigeträchtigen Projekten wie dem Chrysler Building in New York und Medienbeteiligungen – mehr dazu in Chrysler Building und Privatjet vor Verkauf (news.ORF.at; 19.12.2023). Signa selbst war für eine Stellungnahme gegenüber noe.ORF.at nicht erreichbar.

Stadt möchte auch mit neuem Partner bauen

Sollte auch die Signa Development in ein Insolvenzverfahren schlittern, könnte die Projektgesellschaft für die Werft Korneuburg verkauft werden. Die Stadt steht einem solchen Szenario gelassen gegenüber: Man werde auch mit einem neuen Partner – dem entsprechenden Käufer der Gesellschaft – weiterbauen, versichert Raunig.

Ohne private Beteiligung werde sich das Stadtviertelprojekt nicht ausgehen, erklärt Raunig. Allein 50 Prozent der Flächen sind aktuell im Besitz der Signa. Die Stadt könne Signa die Flächen aus finanziellen Gründen nicht abkaufen, selbst ohne Baudwidmung wären sie einige Millionen Euro wert, erklärt Raunig. Zudem würde die Stadt dann das alleinige Risiko für die Entwicklung tragen. „Das geht sich nicht aus“, so Raunig.

Stadt Korneuburg / SEFKO / Signa

Stadt Korneuburg / SEFKO / Signa

Das Projekt soll um rund 30 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Plan reduziert werden

Reduktion um 30 Prozent beschlossen

Etwas kritischer wäre die Situation, falls auch die Projekt-Gesellschaft für die Alte Werft Insolvenz anmelden müsste. In diesem Fall könnten die Flächen im Rahmen einer Masseverwertung verkauft werden, nicht im Rahmen des geplanten Bauvorhabens. „Wer immer dann der Eigentümer ist: Mit ihm müssen wir uns verständigen und abstimmen“, sagt Raunig dazu. Das Szenario gilt allerdings als weniger wahrscheinlich, denn Gläubiger müssten durch die Zerschlagung der Gesellschaft einen massiven Wertverlust in Kauf nehmen. Die Stadt bekennt sich in jedem Fall zur Werftentwicklung.

Unabhängig von den Turbulenzen beim Baupartner konkretisiert sich langsam das Ausmaß des Projekts. Man habe das Gesamtvorhaben in den letzten Monaten um 30 Prozent im Vergleich zum Ursprungsplan reduziert, sagt Raunig. Im Sommer war noch von einer geplanten Reduktion um zehn bis 20 Prozent die Rede – mehr dazu in Signa hält an Korneuburger Werft fest (noe.ORF.at; 11.7.2023). Denkbar sei außerdem, vorläufig nur das Festland – ohne die Halbinsel – zu bebauen, bestätigt Raunig: „Man kann schon in diese Richtung gestalten.“ Details gebe es noch keine.

21.12.2023, Tobias Mayr, noe.ORF.at

Der Immobilienkonzern besteht aus einem verflochtenen Netz an Gesellschaften. Auch für das Bauvorhaben in Korneuburg wurde eine eigene Projektgesellschaft gegründet, die in die Signa-Tochter Signa Development Selection AG eingegliedert sein soll. Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass auch die Signa Development vor der Insolvenz stehe. Um die Signa Development zu stabilisieren, trennte man sich zuletzt von prestigeträchtigen Projekten wie dem Chrysler Building in New York und Medienbeteiligungen – mehr dazu in Chrysler Building und Privatjet vor Verkauf (news.ORF.at; 19.12.2023). Signa selbst war für eine Stellungnahme gegenüber noe.ORF.at nicht erreichbar.

Stadt möchte auch mit neuem Partner bauen

Sollte auch die Signa Development in ein Insolvenzverfahren schlittern, könnte die Projektgesellschaft für die Werft Korneuburg verkauft werden. Die Stadt steht einem solchen Szenario gelassen gegenüber: Man werde auch mit einem neuen Partner – dem entsprechenden Käufer der Gesellschaft – weiterbauen, versichert Raunig.

Ohne private Beteiligung werde sich das Stadtviertelprojekt nicht ausgehen, erklärt Raunig. Allein 50 Prozent der Flächen sind aktuell im Besitz der Signa. Die Stadt könne Signa die Flächen aus finanziellen Gründen nicht abkaufen, selbst ohne Baudwidmung wären sie einige Millionen Euro wert, erklärt Raunig. Zudem würde die Stadt dann das alleinige Risiko für die Entwicklung tragen. „Das geht sich nicht aus“, so Raunig.

Das Projekt soll um rund 30 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Plan reduziert werden

Reduktion um 30 Prozent beschlossen

Etwas kritischer wäre die Situation, falls auch die Projekt-Gesellschaft für die Alte Werft Insolvenz anmelden müsste. In diesem Fall könnten die Flächen im Rahmen einer Masseverwertung verkauft werden, nicht im Rahmen des geplanten Bauvorhabens. „Wer immer dann der Eigentümer ist: Mit ihm müssen wir uns verständigen und abstimmen“, sagt Raunig dazu. Das Szenario gilt allerdings als weniger wahrscheinlich, denn Gläubiger müssten durch die Zerschlagung der Gesellschaft einen massiven Wertverlust in Kauf nehmen. Die Stadt bekennt sich in jedem Fall zur Werftentwicklung.

Unabhängig von den Turbulenzen beim Baupartner konkretisiert sich langsam das Ausmaß des Projekts. Man habe das Gesamtvorhaben in den letzten Monaten um 30 Prozent im Vergleich zum Ursprungsplan reduziert, sagt Raunig. Im Sommer war noch von einer geplanten Reduktion um zehn bis 20 Prozent die Rede – mehr dazu in Signa hält an Korneuburger Werft fest (noe.ORF.at; 11.7.2023). Denkbar sei außerdem, vorläufig nur das Festland – ohne die Halbinsel – zu bebauen, bestätigt Raunig: „Man kann schon in diese Richtung gestalten.“ Details gebe es noch keine.

21.12.2023, Tobias Mayr, noe.ORF.at

Im Altlastenkatalog finden sich immer wieder interessante Berichte.

Wie N33 "Werft Korneuburg":

Wie N33 "Werft Korneuburg":

Anhänge

-

678,5 KB Aufrufe: 15

Frage an die "alten Hasen" hier:

Weiß jemand, wie hoch das Hochwasser zuletzt im Werftgelände gestanden ist?

Bei dem geplanten Bauprojekt ist wsl. die Möglichkeit eines 100jährigen Hochwasser eingeplant worden, das soll ja angeblich Vorschrift sein. Das wäre beim letzten Hochwasser aber sicher nicht ausreichend gewesen, schätze ich.

BTW: HIER ist mein Artikel über die Werft.

Weiß jemand, wie hoch das Hochwasser zuletzt im Werftgelände gestanden ist?

Bei dem geplanten Bauprojekt ist wsl. die Möglichkeit eines 100jährigen Hochwasser eingeplant worden, das soll ja angeblich Vorschrift sein. Das wäre beim letzten Hochwasser aber sicher nicht ausreichend gewesen, schätze ich.

BTW: HIER ist mein Artikel über die Werft.

„100 Jahre Niederösterreich“

Das skurrile letzte Schiff aus Korneuburg

Knapp 150 Jahre lang war Korneuburg untrennbar mit dem Bau und der Reparatur von Schiffen verknüpft. Zwischenzeitlich konstruierte die Werft sogar Hochseeschiffe. 1993 lief das letzte und gleichzeitig wohl das ungewöhnlichste Schiff vom Stapel.

2. September 2022, 16.33 Uhr

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Selten waren sich Freude und Trauer so nah wie an diesem Jännertag 1993 in Korneuburg. Ein gewaltiges Schiff schlitterte dem Werftbecken entgegen und kam zum ersten Mal in Kontakt mit dem Donauwasser. Ein Meilenstein für das Wiener Schulschiff und – wie jeder Stapellauf – ein Freudentag für die Werftmitarbeiter.

Gleichzeitig aber war es ein tragischer Schlusspunkt in der fast eineinhalb Jahrhunderte dauernden Geschichte des Betriebs. Die skurrile „Bertha von Suttner“ – dazu später mehr – sollte das letzte Schiff sein, das die geschichtsträchtige Korneuburger Werft verlässt. Doch wie kam es dazu? Und was bedeutete das für die bisherige Industriestadt?

DDSG-Werft in der Monarchie

Begonnen hatte alles mit der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft (DDSG). Die Korneuburger Geschichte ist eng mit der Gesellschaft verbunden, die 1830 erstmals eine Dampfschiff-Verbindung von Wien nach Budapest einrichtete. Sie verfügte in den Jahrzehnten nach ihrer Gründung über ein kaiserliches Monopol auf die Donauschifffahrt und konnte ihre Vormachtstellung auch danach halten.

„Die erste Werft der DDSG entstand 1835 in Altofen in Ungarn, dort wurden in großer Menge Schiffe gebaut“, sagt Otto Pacher. Der langjährige Werftmitarbeiter ist heute Obmann des Korneuburger Museumsvereins. „Die DDSG ist sehr schnell gewachsen und hat im Winter Schutzhäfen gesucht“, erklärt er. Die Donau war zu diesem Zeitpunkt nicht reguliert, in den Wintermonaten konnte sie in der Regel nicht befahren werden. „Der Altarm in Korneuburg hat sich angeboten und daraus ist 1852 eine Reparatur- und Schleppbauwerft entstanden.“ Verwaltet wurde der neue DDSG-Standort vorerst von der ungarischen Hauptwerft.

Neben Reparatur- und Wartungsarbeiten wurden in diesen Jahren bereits die ersten Güterkähne gebaut – „zu Beginn in Holzbau, später war der Schiffskörper aus Stahl oder Eisen und nur der Schiffboden aus Holz“, so Pacher. Korneuburg festigte seinen Platz als eine der wichtigsten DDSG-Werften.

Vom Dampfschiff zum U-Boot-Turm

1897 lief hier das erste Dampfschiff vom Stapel, bis hin zum Ersten Weltkrieg wurde der Standort wieder und wieder ausgebaut. Die maximale Größe erreichte die Werft nach einer Zeit der Krise im Zweiten Weltkrieg. Neben Kriegsgefangenen kamen damals auch spezialisierte Fremdarbeiter aus dem niederländischen Rotterdam nach Niederösterreich – und zwischenzeitlich wurden hier sogar U-Boot-Türme für die Endmontage in Norddeutschland gefertigt.

Mit dem Boom der Donauschifffahrt und der zunehmenden Größe der Werft stieg auch deren Bedeutung für die Region. Immerhin war die DDSG in den 1880er-Jahren die größte Binnenreederei der Welt, „es gab sogar Verbindungen bis nach Istanbul“, sagt der Historiker. Waren zu Beginn in Korneuburg lediglich 60 Arbeiter beschäftigt, so waren es während der NS-Zeit 1.700.

„Korneuburg war die Schiffbaustadt schlechthin“, erzählt Pacher. Der Name der Stadt sei weltweit bekannt gewesen, bis hin nach Ecuador oder auch Indonesien. In der Region sei die Werft der Hauptbetrieb gewesen; die Arbeiter kamen aus umliegenden Ortschaften, teilweise aber auch aus dem Waldviertel und aus Wien. „Das ganze Stadtleben, alle Geschäfte vom Fleischhauer bis zum Bäcker, alle waren Zulieferer.“

Krisen als ständige Begleiter

Geprägt war die Geschichte der Werft auch von wirtschaftlichen Problemen, von Zeiten des Auftragsmangels und der Kurzarbeit. Die erste große Krise kam mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Beginn der Ersten Republik. Von der bisherigen Monarchie war plötzlich nur noch ein kleiner Teil übrig, von der eng damit verknüpften DDSG ebenso. „Die DDSG wurde zerschlagen und verlor die Hälfte ihrer Schiffe“, sagt Werfthistoriker Pacher. „Es gab keine Arbeit, keine finanziellen Mittel. Die DDSG fiel in ausländische Hände.“ Erst Ende der 1920er-Jahre wurde wieder investiert, um mit neuen Schiffen die Donauregulierung voranzutreiben.

Zu einer Krise kam es auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die siegreichen Sowjets hatten drei Viertel der Maschinen abmontiert, damit war ein Weiterbetrieb in Korneuburg kaum möglich. „Wenig später erkannten sie aber, dass eine Werft für den Schiffsverkehr auf der Donau und auch für jenen in Russland wichtig ist“, so Pacher. Deshalb wurde doch ein Weiterbetrieb erlaubt, im Rahmen der sowjetischen Wirtschaftsverwaltung (USIA). In der Donau versenkte Schiffe wurden hier nun wieder fahrtüchtig gemacht – und internationale Kontakte geknüpft, die in weiterer Folge überlebensnotwendig werden sollten.

Neue Chance durch Hochseeschifffahrt?

Die Zeit nach dem Staatsvertrag 1955 war nämlich von innerstaatlicher Konkurrenz geprägt. Schließlich gab es in Linz ebenfalls eine Werft, die bei österreichischen Projekten meist als Siegerin hervorging. „Die Binnenschifffahrt konnte beide Werften nicht auslasten. Deshalb hat sich der damalige Direktor dazu entschieden, den Hochseeschiffbau zu betreiben“, erinnert sich Kurt Rafalzik gegenüber noe.ORF.at. Der gelernte Schiffsbauer und Ingenieur kam in den 1950ern aus Deutschland nach Korneuburg und brachte es hier in knapp 40 Dienstjahren bis zum Direktor.

Wir haben praktisch in die ganze Welt Schiffe geliefert – unter schwierigsten Umständen, denn Österreich hatte ja keine direkte Zulieferindustrie“, erzählt Rafalzik. Man habe die meisten Teile und Geräte aus dem Ausland zukaufen müssen. Außerdem habe Österreich den Schiffsbau weit weniger gefördert als andere Staaten. „Das ist so weit gegangen, dass in den letzten Jahren beispielsweise die Türkei praktisch 50 Prozent der Produktionskosten übernommen hat. In Korneuburg mussten wir kämpfen, dass wir Aufträge bekommen.“

Aus diesem Grund wurden auch die Kontakte aus der Besatzungszeit ausführlich genutzt. Immer wieder wandte sich die Werft Richtung Moskau, um Aufträge für die Sowjetunion zu bekommen. „Aufgrund meiner Russischkenntnisse hatte ich sehr viele Kontakte mit der sowjetischen Schifffahrt – heute wäre das hauptsächlich die ukrainische Schifffahrt“, erinnert sich Rafalzik. Besonders stolz war man auf Flusskreuzfahrtschiffe, die in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion zum Teil heute noch in Betrieb sind.

Harte Bedingungen für Arbeiter

„Ob bei Temperaturen von minus 20 Grad oder bei 30, 40 Grad plus – ich musste immer zur Stelle sein, damit die Produktion weiterläuft“, erzählt Erwin Steinfeld, der ab 1973 in der Werft tätig und später dort für Maschinenwartung und insbesondere für die Kräne zuständig war. Trotz der harten Arbeitsbedingungen erinnert er sich heute mit Wehmut an damals zurück: „Ich bin ein waschechter Korneuburger und bin stolz gewesen, dass ich in der Werft arbeiten durfte.“ Es sei eine „wunderschöne Zeit“ gewesen.

In seinem Aufgabenbereich erlebte Steinfeld zahlreiche Krisen mit, in denen der Betrieb mit Auftragsflauten zu kämpfen hatte. „Mein Glück war, dass zwischen den Aufträgen Umbauten zu machen waren, von alten Geräten auf neue. Kräne wurden zerlegt und wieder eingebaut.“ Dadurch hatte der Korneuburger in der Werft weiterhin genug Arbeit – ein Glück, das nicht alle Beschäftigten hatten.

Besonders drastisch wirkte sich ein missglückter Auftrag über zehn große Schiffe aus Schweden aus. Kurz nach Vertragsabschluss 1973 stellte sich heraus, dass dieses Projekt 700 Millionen Schilling Verlust bringen würde, zu groß waren die Dimensionen der geforderten Schiffe. Bei Nachverhandlungen konnte dieser Schaden auf etwa 200 Millionen Schilling begrenzt werden.

Wirtschaftliches Sorgenkind

Inzwischen hatte sich die Eigentümerstruktur verändert. Der Standort Korneuburg war nun nicht mehr Teil der DDSG, sondern bildete gemeinsam mit der Linzer Werft eine neue Gesellschaft. Über den Umweg der Voest-Alpine befand sich diese nach wie vor im staatlichen Eigentum. Einzelne Aufträge sicherte sich die Werft zwar in diesen Jahren, besser stieg aber meistens Linz aus. Dadurch wurde die wirtschaftliche Lage immer prekärer, die Verluste summierten sich.

„Es hat schöne Tage auf der Werft gegeben und traurige Tage“, erinnert sich der frühere Betriebsratsvorsitzende Herbert Mannhart. Wenn am Hafen neue Schiffe zu sehen waren oder Schiffstaufen stattfanden, seien das glückliche Tage gewesen. „Aber es hat auch genug traurige Tage gegeben.“

Einer der traurigsten Tage für die Belegschaft: die Privatisierung 1990. Ein neuer Investor übernahm die Werften Linz und Korneuburg zu zwei Dritteln. Harte Einschnitte wurden angekündigt. Der Personalstand sollte reduziert, Liegenschaften verkauft werden. Doch es kamen keine weiteren Aufträge, das Ende rückte immer näher. Eine mögliche Lieferung an die Sowjets scheiterte am Untergang der UdSSR.

„Freunde, es ist vorbei“

Die Erinnerungen sind für den damaligen Betriebsrat schmerzhaft: „Das waren Zeiten, als ich vor die Belegschaft treten musste und sagen musste, ‚Freunde, Kollegen, es ist vorbei‘.“ Er habe viele schlaflose Nächte gehabt, „weil ja viele Familien in der Werft beschäftigt gewesen sind“. Die früheren Mitarbeiter vermuten heute, dass ein Weiterbetrieb des Standorts Korneuburg bei der Privatisierung nie ernsthaft geplant war.

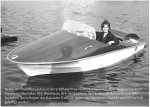

Einen letzten Auftrag konnte die Werft in diesen schweren Monaten dennoch an Land ziehen. Dessen kuriose Geschichte erzählt Walter Poetzl, der damals im Projektbüro arbeitete: Dort habe man gesehen, „dass im zweiten Bezirk eine achtklassige Volksschule fehlt“. Daraufhin sei man auf die Idee gekommen, der Stadt Wien eine schwimmende Schule vorzuschlagen.

„Wir haben das Projekt in unserer Freizeit gemacht, sind damit zum Stadtschulrat gegangen“, erinnert sich Poetzl. Erst als tatsächlich Interesse bekundet wurde, habe man den Chefs von der Idee erzählt. Schließlich sei zwar keine schwimmende Volksschule beauftragt worden, dafür aber ein deutlich größeres schwimmendes Gymnasium mit 36 Klassen: das Schulschiff „Bertha von Suttner“.

„Zwei Kreuzfahrtschiffe mit Wohnwagenanhänger“

„Wir konnten offiziell planen und haben in Korneuburg angefangen zu schneiden und zu schweißen. Dann haben die Herren gesagt, das schaut aus wie eine normale Schule, sie wollen es anders haben“, so Poetzl. Mitten im Bau sei das Projekt massiv umgeplant worden, „sodass es jetzt aussieht wie zwei Kreuzfahrtschiffe mit einem Wohnwagenanhänger“.

Das Projekt Schulschiff verzögerte das Ende der Werft um etwa ein Jahr, verhindert werden konnte es nicht. „Wir haben schon gewusst, sie sperren uns zu“, sagt der ehemalige Konstrukteur. „Für uns war es eine Möglichkeit, dass wir uns für die Zeit danach umschauen konnten.“ Mit dem Fortschreiten der Arbeiten wurden immer mehr Werftbereiche geschlossen. Nicht mehr benötigte Jobs wurden abgebaut, Maschinen verkauft.

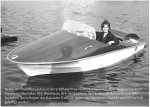

Die „Bertha von Suttner“ ist seit den 1990ern fest an der Wiener Donauinsel vertäut

Der Katamaran dient zahlreichen Schülerinnen und Schüler aus Wien und der Umgebung als Unterrichtsort

Der „Anhänger“ am Heck dient als schwimmende Turnhalle

Ein Plan des Schulschiffs

„Ich war bis zur letzten Minute auf der Werft“, erzählt Erwin Steinfeld. „Ich habe leider Gottes miterlebt, wie das alles verkauft worden ist.“ Als Zuständiger für die Instandhaltung habe er die Geräte abbauen müssen. Allerdings sei er dadurch in Kontakt mit Fremdfirmen gekommen, von denen eine ihn direkt übernahm.

Später kam er zu einem kleinen Unternehmen, das in Korneuburg erneut kleine Boote baute, sich aber auch nicht auf Dauer halten konnte. Die restlichen 20 Berufsjahre bis zu seiner Pensionierung verbrachte Steinfeld als Schlosser der Stadtgemeinde Korneuburg.

Träume von der Werft

Seine Geschichte ist kein Einzelfall. In einer ersten Phase sei die Belegschaft vom Ende geschockt gewesen, so Betriebsrat Mannhart, „dann musste sich jeder neu orientieren“. Schweißer, Tischler und andere Handwerker fanden meist binnen relativ kurzer Zeit neue Jobs, gerade bei älteren Arbeitern sei die Vermittlung allerdings schwierig gewesen. Zudem musste jeder Nachteile in Kauf nehmen, berichtet Mannhart: „Jeder musste pendeln, jeder musste Abstriche machen und jeder träumt heute noch von der Werft.“

Die Überreste der ehemaligen DDSG-Werft sind heute noch klar zu sehen

Wo Arbeiter unter harten Bedingungen Schiffe bauten, ist nun eine Strandbar eingerichtet

Die ehemalige Helling, die für Stapelläufe verwendet wurde, ist nun ein Ort zum Baden

Auch die historische Werfthalle aus dem frühen 20. Jahrhundert ist noch zu sehen, sie wurde zuletzt als Veranstaltungsort genutzt

In den Verwaltungsgebäuden ist eine Gesellschaft der Signa-Holding von Rene Benko eingezogen

Sie will das Areal in den nächsten Jahren entwickeln und auf 15 Hektar Raum für 1.600 Bewohnerinnen und Bewohner schaffen

Immer wieder wurden Anläufe unternommen, die Industrieruine wieder instandzusetzen bzw. anderweitig zu nutzen. „Es hat im Laufe der Jahre nach Schließung der Werft die kuriosesten Ideen gegeben“, so Ex-Direktor Rafalzik, „angefangen von einer Universität bis zu einer chinesischen Stadt auf der Halbinsel. Das ist alles in die Hose gegangen.“

Parallel dazu musste das kontaminierte Areal gereinigt werden – Anfang der 2000er-Jahre führte das Umweltbundesamt eine Altlast-Sanierung durch. Mittlerweile kann das Gelände als Naherholungsgebiet samt Beachclub und Bademöglichkeit genutzt werden. Das Potenzial der alten Werft ist damit allerdings längst nicht ausgeschöpft.

Neuer Anlauf für „Neue Werft“

Ändern will das die Signa-Holding des Milliardärs Rene Benko. Gemeinsam mit der Stadt Korneuburg will sie das Areal in den kommenden Jahren entwickeln. Geplant ist eine Mischung aus Wohnraum, Kultur, Gastronomie und Bildungseinrichtungen. Vor wenigen Monaten wurde ein Antrag für eine entsprechende Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht – niederösterreichweit zum ersten Mal überhaupt für einen gesamten Stadtteil. Die geschätzten Projektkosten belaufen sich auf etwa eine halbe Milliarde Euro, ein neues Zuhause für etwa 1.600 Bewohnerinnen und Bewohner soll so entstehen.

Kritik aus der Umgebung – auch von ehemaligen Werftmitarbeitern –, dass sich wohl nur Reiche den neuen Wohnraum leisten könnten, widersprechen die Verantwortlichen auf Anfrage von noe.ORF.at. Mindestens 30 Prozent der Wohnungen sollen demnach gefördert werden, die restlichen 70 Prozent werden am freien Markt veräußert. „Wichtig ist uns auch, dass die Gemeinde die Zuweisungsrechte dazu hat“, heißt es seitens des Stadtentwicklungsfonds. „Wir wollen leistbaren Wohnraum für KorneuburgerInnen schaffen.“

Die denkmalgeschützten Werfthallen sollen erhalten und in das Konzept eingebunden werden. So soll zumindest ein Teil der Industriegeschichte erhalten bleiben. Ob dort zusätzlich auch noch ein Werftmuseum eingerichtet wird, steht noch nicht fest. Otto Pacher und seine ehemaligen Kollegen kämpfen jedenfalls dafür.

Felix Novak, noe.ORF.at

Links:

Das skurrile letzte Schiff aus Korneuburg

Knapp 150 Jahre lang war Korneuburg untrennbar mit dem Bau und der Reparatur von Schiffen verknüpft. Zwischenzeitlich konstruierte die Werft sogar Hochseeschiffe. 1993 lief das letzte und gleichzeitig wohl das ungewöhnlichste Schiff vom Stapel.

2. September 2022, 16.33 Uhr

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Selten waren sich Freude und Trauer so nah wie an diesem Jännertag 1993 in Korneuburg. Ein gewaltiges Schiff schlitterte dem Werftbecken entgegen und kam zum ersten Mal in Kontakt mit dem Donauwasser. Ein Meilenstein für das Wiener Schulschiff und – wie jeder Stapellauf – ein Freudentag für die Werftmitarbeiter.

Gleichzeitig aber war es ein tragischer Schlusspunkt in der fast eineinhalb Jahrhunderte dauernden Geschichte des Betriebs. Die skurrile „Bertha von Suttner“ – dazu später mehr – sollte das letzte Schiff sein, das die geschichtsträchtige Korneuburger Werft verlässt. Doch wie kam es dazu? Und was bedeutete das für die bisherige Industriestadt?

DDSG-Werft in der Monarchie

Begonnen hatte alles mit der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft (DDSG). Die Korneuburger Geschichte ist eng mit der Gesellschaft verbunden, die 1830 erstmals eine Dampfschiff-Verbindung von Wien nach Budapest einrichtete. Sie verfügte in den Jahrzehnten nach ihrer Gründung über ein kaiserliches Monopol auf die Donauschifffahrt und konnte ihre Vormachtstellung auch danach halten.

„Die erste Werft der DDSG entstand 1835 in Altofen in Ungarn, dort wurden in großer Menge Schiffe gebaut“, sagt Otto Pacher. Der langjährige Werftmitarbeiter ist heute Obmann des Korneuburger Museumsvereins. „Die DDSG ist sehr schnell gewachsen und hat im Winter Schutzhäfen gesucht“, erklärt er. Die Donau war zu diesem Zeitpunkt nicht reguliert, in den Wintermonaten konnte sie in der Regel nicht befahren werden. „Der Altarm in Korneuburg hat sich angeboten und daraus ist 1852 eine Reparatur- und Schleppbauwerft entstanden.“ Verwaltet wurde der neue DDSG-Standort vorerst von der ungarischen Hauptwerft.

Neben Reparatur- und Wartungsarbeiten wurden in diesen Jahren bereits die ersten Güterkähne gebaut – „zu Beginn in Holzbau, später war der Schiffskörper aus Stahl oder Eisen und nur der Schiffboden aus Holz“, so Pacher. Korneuburg festigte seinen Platz als eine der wichtigsten DDSG-Werften.

Vom Dampfschiff zum U-Boot-Turm

1897 lief hier das erste Dampfschiff vom Stapel, bis hin zum Ersten Weltkrieg wurde der Standort wieder und wieder ausgebaut. Die maximale Größe erreichte die Werft nach einer Zeit der Krise im Zweiten Weltkrieg. Neben Kriegsgefangenen kamen damals auch spezialisierte Fremdarbeiter aus dem niederländischen Rotterdam nach Niederösterreich – und zwischenzeitlich wurden hier sogar U-Boot-Türme für die Endmontage in Norddeutschland gefertigt.

Mit dem Boom der Donauschifffahrt und der zunehmenden Größe der Werft stieg auch deren Bedeutung für die Region. Immerhin war die DDSG in den 1880er-Jahren die größte Binnenreederei der Welt, „es gab sogar Verbindungen bis nach Istanbul“, sagt der Historiker. Waren zu Beginn in Korneuburg lediglich 60 Arbeiter beschäftigt, so waren es während der NS-Zeit 1.700.

„Korneuburg war die Schiffbaustadt schlechthin“, erzählt Pacher. Der Name der Stadt sei weltweit bekannt gewesen, bis hin nach Ecuador oder auch Indonesien. In der Region sei die Werft der Hauptbetrieb gewesen; die Arbeiter kamen aus umliegenden Ortschaften, teilweise aber auch aus dem Waldviertel und aus Wien. „Das ganze Stadtleben, alle Geschäfte vom Fleischhauer bis zum Bäcker, alle waren Zulieferer.“

Krisen als ständige Begleiter

Geprägt war die Geschichte der Werft auch von wirtschaftlichen Problemen, von Zeiten des Auftragsmangels und der Kurzarbeit. Die erste große Krise kam mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Beginn der Ersten Republik. Von der bisherigen Monarchie war plötzlich nur noch ein kleiner Teil übrig, von der eng damit verknüpften DDSG ebenso. „Die DDSG wurde zerschlagen und verlor die Hälfte ihrer Schiffe“, sagt Werfthistoriker Pacher. „Es gab keine Arbeit, keine finanziellen Mittel. Die DDSG fiel in ausländische Hände.“ Erst Ende der 1920er-Jahre wurde wieder investiert, um mit neuen Schiffen die Donauregulierung voranzutreiben.

Zu einer Krise kam es auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die siegreichen Sowjets hatten drei Viertel der Maschinen abmontiert, damit war ein Weiterbetrieb in Korneuburg kaum möglich. „Wenig später erkannten sie aber, dass eine Werft für den Schiffsverkehr auf der Donau und auch für jenen in Russland wichtig ist“, so Pacher. Deshalb wurde doch ein Weiterbetrieb erlaubt, im Rahmen der sowjetischen Wirtschaftsverwaltung (USIA). In der Donau versenkte Schiffe wurden hier nun wieder fahrtüchtig gemacht – und internationale Kontakte geknüpft, die in weiterer Folge überlebensnotwendig werden sollten.

Neue Chance durch Hochseeschifffahrt?

Die Zeit nach dem Staatsvertrag 1955 war nämlich von innerstaatlicher Konkurrenz geprägt. Schließlich gab es in Linz ebenfalls eine Werft, die bei österreichischen Projekten meist als Siegerin hervorging. „Die Binnenschifffahrt konnte beide Werften nicht auslasten. Deshalb hat sich der damalige Direktor dazu entschieden, den Hochseeschiffbau zu betreiben“, erinnert sich Kurt Rafalzik gegenüber noe.ORF.at. Der gelernte Schiffsbauer und Ingenieur kam in den 1950ern aus Deutschland nach Korneuburg und brachte es hier in knapp 40 Dienstjahren bis zum Direktor.

Wir haben praktisch in die ganze Welt Schiffe geliefert – unter schwierigsten Umständen, denn Österreich hatte ja keine direkte Zulieferindustrie“, erzählt Rafalzik. Man habe die meisten Teile und Geräte aus dem Ausland zukaufen müssen. Außerdem habe Österreich den Schiffsbau weit weniger gefördert als andere Staaten. „Das ist so weit gegangen, dass in den letzten Jahren beispielsweise die Türkei praktisch 50 Prozent der Produktionskosten übernommen hat. In Korneuburg mussten wir kämpfen, dass wir Aufträge bekommen.“

Aus diesem Grund wurden auch die Kontakte aus der Besatzungszeit ausführlich genutzt. Immer wieder wandte sich die Werft Richtung Moskau, um Aufträge für die Sowjetunion zu bekommen. „Aufgrund meiner Russischkenntnisse hatte ich sehr viele Kontakte mit der sowjetischen Schifffahrt – heute wäre das hauptsächlich die ukrainische Schifffahrt“, erinnert sich Rafalzik. Besonders stolz war man auf Flusskreuzfahrtschiffe, die in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion zum Teil heute noch in Betrieb sind.

Harte Bedingungen für Arbeiter

„Ob bei Temperaturen von minus 20 Grad oder bei 30, 40 Grad plus – ich musste immer zur Stelle sein, damit die Produktion weiterläuft“, erzählt Erwin Steinfeld, der ab 1973 in der Werft tätig und später dort für Maschinenwartung und insbesondere für die Kräne zuständig war. Trotz der harten Arbeitsbedingungen erinnert er sich heute mit Wehmut an damals zurück: „Ich bin ein waschechter Korneuburger und bin stolz gewesen, dass ich in der Werft arbeiten durfte.“ Es sei eine „wunderschöne Zeit“ gewesen.

In seinem Aufgabenbereich erlebte Steinfeld zahlreiche Krisen mit, in denen der Betrieb mit Auftragsflauten zu kämpfen hatte. „Mein Glück war, dass zwischen den Aufträgen Umbauten zu machen waren, von alten Geräten auf neue. Kräne wurden zerlegt und wieder eingebaut.“ Dadurch hatte der Korneuburger in der Werft weiterhin genug Arbeit – ein Glück, das nicht alle Beschäftigten hatten.

Besonders drastisch wirkte sich ein missglückter Auftrag über zehn große Schiffe aus Schweden aus. Kurz nach Vertragsabschluss 1973 stellte sich heraus, dass dieses Projekt 700 Millionen Schilling Verlust bringen würde, zu groß waren die Dimensionen der geforderten Schiffe. Bei Nachverhandlungen konnte dieser Schaden auf etwa 200 Millionen Schilling begrenzt werden.

Wirtschaftliches Sorgenkind

Inzwischen hatte sich die Eigentümerstruktur verändert. Der Standort Korneuburg war nun nicht mehr Teil der DDSG, sondern bildete gemeinsam mit der Linzer Werft eine neue Gesellschaft. Über den Umweg der Voest-Alpine befand sich diese nach wie vor im staatlichen Eigentum. Einzelne Aufträge sicherte sich die Werft zwar in diesen Jahren, besser stieg aber meistens Linz aus. Dadurch wurde die wirtschaftliche Lage immer prekärer, die Verluste summierten sich.

„Es hat schöne Tage auf der Werft gegeben und traurige Tage“, erinnert sich der frühere Betriebsratsvorsitzende Herbert Mannhart. Wenn am Hafen neue Schiffe zu sehen waren oder Schiffstaufen stattfanden, seien das glückliche Tage gewesen. „Aber es hat auch genug traurige Tage gegeben.“

Einer der traurigsten Tage für die Belegschaft: die Privatisierung 1990. Ein neuer Investor übernahm die Werften Linz und Korneuburg zu zwei Dritteln. Harte Einschnitte wurden angekündigt. Der Personalstand sollte reduziert, Liegenschaften verkauft werden. Doch es kamen keine weiteren Aufträge, das Ende rückte immer näher. Eine mögliche Lieferung an die Sowjets scheiterte am Untergang der UdSSR.

„Freunde, es ist vorbei“

Die Erinnerungen sind für den damaligen Betriebsrat schmerzhaft: „Das waren Zeiten, als ich vor die Belegschaft treten musste und sagen musste, ‚Freunde, Kollegen, es ist vorbei‘.“ Er habe viele schlaflose Nächte gehabt, „weil ja viele Familien in der Werft beschäftigt gewesen sind“. Die früheren Mitarbeiter vermuten heute, dass ein Weiterbetrieb des Standorts Korneuburg bei der Privatisierung nie ernsthaft geplant war.

Einen letzten Auftrag konnte die Werft in diesen schweren Monaten dennoch an Land ziehen. Dessen kuriose Geschichte erzählt Walter Poetzl, der damals im Projektbüro arbeitete: Dort habe man gesehen, „dass im zweiten Bezirk eine achtklassige Volksschule fehlt“. Daraufhin sei man auf die Idee gekommen, der Stadt Wien eine schwimmende Schule vorzuschlagen.

„Wir haben das Projekt in unserer Freizeit gemacht, sind damit zum Stadtschulrat gegangen“, erinnert sich Poetzl. Erst als tatsächlich Interesse bekundet wurde, habe man den Chefs von der Idee erzählt. Schließlich sei zwar keine schwimmende Volksschule beauftragt worden, dafür aber ein deutlich größeres schwimmendes Gymnasium mit 36 Klassen: das Schulschiff „Bertha von Suttner“.

„Zwei Kreuzfahrtschiffe mit Wohnwagenanhänger“

„Wir konnten offiziell planen und haben in Korneuburg angefangen zu schneiden und zu schweißen. Dann haben die Herren gesagt, das schaut aus wie eine normale Schule, sie wollen es anders haben“, so Poetzl. Mitten im Bau sei das Projekt massiv umgeplant worden, „sodass es jetzt aussieht wie zwei Kreuzfahrtschiffe mit einem Wohnwagenanhänger“.

Das Projekt Schulschiff verzögerte das Ende der Werft um etwa ein Jahr, verhindert werden konnte es nicht. „Wir haben schon gewusst, sie sperren uns zu“, sagt der ehemalige Konstrukteur. „Für uns war es eine Möglichkeit, dass wir uns für die Zeit danach umschauen konnten.“ Mit dem Fortschreiten der Arbeiten wurden immer mehr Werftbereiche geschlossen. Nicht mehr benötigte Jobs wurden abgebaut, Maschinen verkauft.

Die „Bertha von Suttner“ ist seit den 1990ern fest an der Wiener Donauinsel vertäut

Der Katamaran dient zahlreichen Schülerinnen und Schüler aus Wien und der Umgebung als Unterrichtsort

Der „Anhänger“ am Heck dient als schwimmende Turnhalle

Ein Plan des Schulschiffs

„Ich war bis zur letzten Minute auf der Werft“, erzählt Erwin Steinfeld. „Ich habe leider Gottes miterlebt, wie das alles verkauft worden ist.“ Als Zuständiger für die Instandhaltung habe er die Geräte abbauen müssen. Allerdings sei er dadurch in Kontakt mit Fremdfirmen gekommen, von denen eine ihn direkt übernahm.

Später kam er zu einem kleinen Unternehmen, das in Korneuburg erneut kleine Boote baute, sich aber auch nicht auf Dauer halten konnte. Die restlichen 20 Berufsjahre bis zu seiner Pensionierung verbrachte Steinfeld als Schlosser der Stadtgemeinde Korneuburg.

Träume von der Werft

Seine Geschichte ist kein Einzelfall. In einer ersten Phase sei die Belegschaft vom Ende geschockt gewesen, so Betriebsrat Mannhart, „dann musste sich jeder neu orientieren“. Schweißer, Tischler und andere Handwerker fanden meist binnen relativ kurzer Zeit neue Jobs, gerade bei älteren Arbeitern sei die Vermittlung allerdings schwierig gewesen. Zudem musste jeder Nachteile in Kauf nehmen, berichtet Mannhart: „Jeder musste pendeln, jeder musste Abstriche machen und jeder träumt heute noch von der Werft.“

Fotos: Felix Nowak / ORF

Die Überreste der ehemaligen DDSG-Werft sind heute noch klar zu sehen

Wo Arbeiter unter harten Bedingungen Schiffe bauten, ist nun eine Strandbar eingerichtet

Die ehemalige Helling, die für Stapelläufe verwendet wurde, ist nun ein Ort zum Baden

Auch die historische Werfthalle aus dem frühen 20. Jahrhundert ist noch zu sehen, sie wurde zuletzt als Veranstaltungsort genutzt

In den Verwaltungsgebäuden ist eine Gesellschaft der Signa-Holding von Rene Benko eingezogen

Sie will das Areal in den nächsten Jahren entwickeln und auf 15 Hektar Raum für 1.600 Bewohnerinnen und Bewohner schaffen

Immer wieder wurden Anläufe unternommen, die Industrieruine wieder instandzusetzen bzw. anderweitig zu nutzen. „Es hat im Laufe der Jahre nach Schließung der Werft die kuriosesten Ideen gegeben“, so Ex-Direktor Rafalzik, „angefangen von einer Universität bis zu einer chinesischen Stadt auf der Halbinsel. Das ist alles in die Hose gegangen.“

Parallel dazu musste das kontaminierte Areal gereinigt werden – Anfang der 2000er-Jahre führte das Umweltbundesamt eine Altlast-Sanierung durch. Mittlerweile kann das Gelände als Naherholungsgebiet samt Beachclub und Bademöglichkeit genutzt werden. Das Potenzial der alten Werft ist damit allerdings längst nicht ausgeschöpft.

Neuer Anlauf für „Neue Werft“

Ändern will das die Signa-Holding des Milliardärs Rene Benko. Gemeinsam mit der Stadt Korneuburg will sie das Areal in den kommenden Jahren entwickeln. Geplant ist eine Mischung aus Wohnraum, Kultur, Gastronomie und Bildungseinrichtungen. Vor wenigen Monaten wurde ein Antrag für eine entsprechende Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht – niederösterreichweit zum ersten Mal überhaupt für einen gesamten Stadtteil. Die geschätzten Projektkosten belaufen sich auf etwa eine halbe Milliarde Euro, ein neues Zuhause für etwa 1.600 Bewohnerinnen und Bewohner soll so entstehen.

Kritik aus der Umgebung – auch von ehemaligen Werftmitarbeitern –, dass sich wohl nur Reiche den neuen Wohnraum leisten könnten, widersprechen die Verantwortlichen auf Anfrage von noe.ORF.at. Mindestens 30 Prozent der Wohnungen sollen demnach gefördert werden, die restlichen 70 Prozent werden am freien Markt veräußert. „Wichtig ist uns auch, dass die Gemeinde die Zuweisungsrechte dazu hat“, heißt es seitens des Stadtentwicklungsfonds. „Wir wollen leistbaren Wohnraum für KorneuburgerInnen schaffen.“

Die denkmalgeschützten Werfthallen sollen erhalten und in das Konzept eingebunden werden. So soll zumindest ein Teil der Industriegeschichte erhalten bleiben. Ob dort zusätzlich auch noch ein Werftmuseum eingerichtet wird, steht noch nicht fest. Otto Pacher und seine ehemaligen Kollegen kämpfen jedenfalls dafür.

Felix Novak, noe.ORF.at

Links:

PS: Nein, ich habe nicht gesehen, wieviele Bilder der Artikel hat, bevor ich das hier begonnen habe.

Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Korneuburg

Werft: Signa sucht Käufer für einst „geiles Projekt“

Als „wirklich geiles Projekt“ hat Signa einst die Pläne in der Werft Korneuburg bezeichnet. Gemeinsam mit der Stadt sollte dort ein neuer Stadtteil an der Donau entstehen. Doch nun ist das Projekt Geschichte. Signa will die Anteile verkaufen, die Zukunft des Areals ist offen.

Online seit heute, 5.22 Uhr

Teilen

Werft: Signa sucht Käufer für einst „geiles Projekt“

Werft: Signa sucht Käufer für einst „geiles Projekt“

Als „wirklich geiles Projekt“ hat Signa einst die Pläne in der Werft Korneuburg bezeichnet. Gemeinsam mit der Stadt sollte dort ein neuer Stadtteil an der Donau entstehen. Doch nun ist das Projekt Geschichte. Signa will die Anteile verkaufen, die Zukunft des Areals ist offen.

Online seit heute, 5.22 Uhr

Teilen

Als „attraktives Quartier für Wohnen, Arbeiten, Kultur, Freizeit, Hotel und Gastronomie“ wurde das Projekt 2021 angekündigt. Auf dem 15 Hektar großen Areal sollte an der Donau „hochwertiger Lebensraum für 1.400 bis 1.700 Menschen“ entstehen, so der Immobilienentwickler Signa. Das Gesamtinvestitionsvolumen wurde mit 500 Millionen Euro beziffert.

Doch nur zwei Jahre später – 2023 – wurde das Projekt stückweise verkleinert, zunächst waren es „zehn bis 20 Prozent“, danach sogar 30 Prozent. Involvierte Personen sehen darin heute die ersten Folgen des wirtschaftlichen Niedergangs der Signa. Spätestens mit der Insolvenz Ende 2023 stand das Projekt still – mehr dazu in Hängepartie um Werftprojekt in Korneuburg (noe.ORF.at; 11.4.2024).

Verfahrensabbruch und Bausperre

Im Frühjahr wurde das Projektende dann endgültig besiegelt, nachdem die Stadt und die Signa-Tochtergesellschaft, die seit 2022 durch eine Kooperationsvereinbarung miteinander verbunden sind, das beim Land eingereichte UVP-Verfahren zurückzogen. Damit sollte geklärt werden, ob das Projekt umweltverträglich ist. Zusätzlich erließ der Gemeinderat für die Halbinsel einstimmig eine Bausperre.

Stadt Korneuburg / SEFKO / Signa

Stadt Korneuburg / SEFKO / Signa

Die Stadt habe derzeit das Festland im Fokus, wo man an der Entwicklung festhalten will, sagt Bürgermeister Christian Gepp: „Einerseits haben wir die Werfthallen, die wir sanieren wollen. Wir haben auch die Möglichkeit, Betriebe anzusiedeln, und hier geht es auch um das Thema soziales Wohnen, um das Thema Freizeit. Das wollen wir angehen.“

Der Haken laut Gepp: All das muss in Abstimmung mit einem neuen Eigentümer passieren, den Signa gerade sucht. Unklar ist noch, ob das Areal als Ganzes oder die Liegenschaften einzeln verkauft werden, schreibt Signa in einer Stellungnahme. Ob es schon Interessenten gibt, lässt das Unternehmen unbeantwortet.

SEFKO

Die derzeitigen Eigentumsverhältnisse am Werftareal (schraffierte Flächen sind im Grundbesitz der Stadtgemeinde)

Signa gehören etwa 50 Prozent der Grundfläche (7,79 Hektar), etwas weniger besitzen die Stadt Korneuburg und der Stadtentwicklungsfonds SEFKO gemeinsam (6,34 Hektar), der Rest ist öffentlicher Grund (2,34 Hektar) bzw. Privateigentum (1,53 Hektar). An der Werftinsel hält Signa etwa drei Viertel der Liegenschaft, ein Viertel die Stadt.

Massive Aufwertung der Grundstücke

Die Kaufverträge zeigen jedenfalls, dass die Grundstücksflächen in den vergangenen zehn Jahren stark aufgewertet wurden. 2016 wurde das Areal noch um 1,3 Millionen Euro an die Danube Privatstiftung verkauft, nur ein halbes Jahr später übernahm die BOP Hafenentwicklungs GmbH für 8,2 Millionen Euro und im Frühjahr 2019 zahlte Signa über die Hafen Korneuburg Immobilien GmbH & Co KG fast 20 Millionen Euro. In der Bilanz wurde das Werftareal dann nochmals aufgewertet.

Was die Anteile der Signa am Werftareal nun also tatsächlich wert sind, sei schwer zu beziffern, sagt ein Insider. Für die Stadt sei ein Ankauf der Insel bzw. Teilen davon Thema, sagt Gepp: „Die Frage ist natürlich, mit welchem Preis hier spekuliert wird und mit welchem Preis man auf den Markt geht. Das werden wir sicher im Gemeinderat besprechen.“

Bürgerverein gegen Wohnbau

Der Verein „Brennpunkt Werft Korneuburg“, der seit Jahren für eine unverbaute Werftinsel kämpft, sieht das als ersten Teilerfolg. Am Festland fordert man aber mehr Kulturangebot und keinen Wohnbau. Für Obfrau Regina Gruber schließen sich Kultur und Wohnbau „teilweise aus“. Auch die Zufahrt des Verkehrs sei noch nicht geklärt. Gruber befürchtet zudem, dass die Wohnungen keine Käufer finden könnten, weil sie zu teuer seien oder der Lärm direkt neben der Autobahn zu laut sei.

ORF/Tobias Mayr

ORF/Tobias Mayr

Der Verein „Brennpunkt Werft Korneuburg“ will am Festland mehr kulturelles bzw. Freizeitangebot statt Wohnbau

Außerdem solle die Stadt das Areal in kleinen Schritten selbst entwickeln und nicht ein riesiges Projekt auf einmal umsetzen. „Der Bereich ist so groß wie das Stadtzentrum, das würde auch niemand auf einmal entwickeln wollen“, sagt Gruber und ergänzt: „Wenn ich mich wieder mit einem Immobilieninvestor vereinige, sind wir in der gleichen Situation, in der wir mit Signa waren: Die Planungen liegen bei jemand anderem und wir setzen uns mit unserem Willen nicht mehr durch.“

Ortschef blickt auf Stadtfinanzen

Aus Sicht der Stadt sei ein privater Investor bzw. Projektentwickler aber nötig, erklärt der Ortschef: „Die Stadtgemeinde kann sicher einen Teil finanzieren. Dieses Projekt, wie wir es anfangs gedacht haben, ist aber in der aktuellen finanziellen Situation der Stadt so nicht möglich.“ Mit Blick auf den Verkehr sei eine Spange geplant, sagt Gepp, hält aber fest: „Es muss auch künftig verkehrsverträglich sein.“ Was mit der Werftinsel langfristig passiert, sei ebenso offen.

ORF

ORF

Für die Halbinsel gilt seit wenigen Wochen eine Bausperre. Was mit den Flächen langfristig passiert, ist noch nicht geklärt

Signa bezeichnet das Projektende bzw. die Bausperre als „bemerkenswert“ und verweist auf den Kooperationsvertrag, „wo sich beide Seiten zur aktiven Mitwirkung und Realisierung des geplanten Projektes verpflichten“. Zugleich müsse die Stadt „durch das Nichtzustandekommen des Projektes“ nun „einen erheblichen Kostenbeitrag der angefallenen Entwicklungskosten übernehmen“. Wie viel das Projekt die Stadt bisher gekostet hat, kann Gepp nicht sagen. Der Bürgermeister sieht darin aber „keine verlorenen Kosten“, weil etwa Gutachten auch künftig verwendet werden können – was auch immer in der Werft tatsächlich entstehen wird.

05.05.2025, Stefan Schwarzwald-Sailer, noe.ORF.at

Doch nur zwei Jahre später – 2023 – wurde das Projekt stückweise verkleinert, zunächst waren es „zehn bis 20 Prozent“, danach sogar 30 Prozent. Involvierte Personen sehen darin heute die ersten Folgen des wirtschaftlichen Niedergangs der Signa. Spätestens mit der Insolvenz Ende 2023 stand das Projekt still – mehr dazu in Hängepartie um Werftprojekt in Korneuburg (noe.ORF.at; 11.4.2024).

Verfahrensabbruch und Bausperre

Im Frühjahr wurde das Projektende dann endgültig besiegelt, nachdem die Stadt und die Signa-Tochtergesellschaft, die seit 2022 durch eine Kooperationsvereinbarung miteinander verbunden sind, das beim Land eingereichte UVP-Verfahren zurückzogen. Damit sollte geklärt werden, ob das Projekt umweltverträglich ist. Zusätzlich erließ der Gemeinderat für die Halbinsel einstimmig eine Bausperre.

Die Stadt habe derzeit das Festland im Fokus, wo man an der Entwicklung festhalten will, sagt Bürgermeister Christian Gepp: „Einerseits haben wir die Werfthallen, die wir sanieren wollen. Wir haben auch die Möglichkeit, Betriebe anzusiedeln, und hier geht es auch um das Thema soziales Wohnen, um das Thema Freizeit. Das wollen wir angehen.“

Der Haken laut Gepp: All das muss in Abstimmung mit einem neuen Eigentümer passieren, den Signa gerade sucht. Unklar ist noch, ob das Areal als Ganzes oder die Liegenschaften einzeln verkauft werden, schreibt Signa in einer Stellungnahme. Ob es schon Interessenten gibt, lässt das Unternehmen unbeantwortet.

SEFKO

Die derzeitigen Eigentumsverhältnisse am Werftareal (schraffierte Flächen sind im Grundbesitz der Stadtgemeinde)

Signa gehören etwa 50 Prozent der Grundfläche (7,79 Hektar), etwas weniger besitzen die Stadt Korneuburg und der Stadtentwicklungsfonds SEFKO gemeinsam (6,34 Hektar), der Rest ist öffentlicher Grund (2,34 Hektar) bzw. Privateigentum (1,53 Hektar). An der Werftinsel hält Signa etwa drei Viertel der Liegenschaft, ein Viertel die Stadt.

Massive Aufwertung der Grundstücke

Die Kaufverträge zeigen jedenfalls, dass die Grundstücksflächen in den vergangenen zehn Jahren stark aufgewertet wurden. 2016 wurde das Areal noch um 1,3 Millionen Euro an die Danube Privatstiftung verkauft, nur ein halbes Jahr später übernahm die BOP Hafenentwicklungs GmbH für 8,2 Millionen Euro und im Frühjahr 2019 zahlte Signa über die Hafen Korneuburg Immobilien GmbH & Co KG fast 20 Millionen Euro. In der Bilanz wurde das Werftareal dann nochmals aufgewertet.

Was die Anteile der Signa am Werftareal nun also tatsächlich wert sind, sei schwer zu beziffern, sagt ein Insider. Für die Stadt sei ein Ankauf der Insel bzw. Teilen davon Thema, sagt Gepp: „Die Frage ist natürlich, mit welchem Preis hier spekuliert wird und mit welchem Preis man auf den Markt geht. Das werden wir sicher im Gemeinderat besprechen.“

Bürgerverein gegen Wohnbau

Der Verein „Brennpunkt Werft Korneuburg“, der seit Jahren für eine unverbaute Werftinsel kämpft, sieht das als ersten Teilerfolg. Am Festland fordert man aber mehr Kulturangebot und keinen Wohnbau. Für Obfrau Regina Gruber schließen sich Kultur und Wohnbau „teilweise aus“. Auch die Zufahrt des Verkehrs sei noch nicht geklärt. Gruber befürchtet zudem, dass die Wohnungen keine Käufer finden könnten, weil sie zu teuer seien oder der Lärm direkt neben der Autobahn zu laut sei.

Der Verein „Brennpunkt Werft Korneuburg“ will am Festland mehr kulturelles bzw. Freizeitangebot statt Wohnbau

Außerdem solle die Stadt das Areal in kleinen Schritten selbst entwickeln und nicht ein riesiges Projekt auf einmal umsetzen. „Der Bereich ist so groß wie das Stadtzentrum, das würde auch niemand auf einmal entwickeln wollen“, sagt Gruber und ergänzt: „Wenn ich mich wieder mit einem Immobilieninvestor vereinige, sind wir in der gleichen Situation, in der wir mit Signa waren: Die Planungen liegen bei jemand anderem und wir setzen uns mit unserem Willen nicht mehr durch.“

Ortschef blickt auf Stadtfinanzen

Aus Sicht der Stadt sei ein privater Investor bzw. Projektentwickler aber nötig, erklärt der Ortschef: „Die Stadtgemeinde kann sicher einen Teil finanzieren. Dieses Projekt, wie wir es anfangs gedacht haben, ist aber in der aktuellen finanziellen Situation der Stadt so nicht möglich.“ Mit Blick auf den Verkehr sei eine Spange geplant, sagt Gepp, hält aber fest: „Es muss auch künftig verkehrsverträglich sein.“ Was mit der Werftinsel langfristig passiert, sei ebenso offen.

Für die Halbinsel gilt seit wenigen Wochen eine Bausperre. Was mit den Flächen langfristig passiert, ist noch nicht geklärt

Signa bezeichnet das Projektende bzw. die Bausperre als „bemerkenswert“ und verweist auf den Kooperationsvertrag, „wo sich beide Seiten zur aktiven Mitwirkung und Realisierung des geplanten Projektes verpflichten“. Zugleich müsse die Stadt „durch das Nichtzustandekommen des Projektes“ nun „einen erheblichen Kostenbeitrag der angefallenen Entwicklungskosten übernehmen“. Wie viel das Projekt die Stadt bisher gekostet hat, kann Gepp nicht sagen. Der Bürgermeister sieht darin aber „keine verlorenen Kosten“, weil etwa Gutachten auch künftig verwendet werden können – was auch immer in der Werft tatsächlich entstehen wird.

05.05.2025, Stefan Schwarzwald-Sailer, noe.ORF.at