Heute vor 40 Jahren wurde das erste Teilstück der Wiener U-Bahn eröffnet:

40 Jahre U-Bahn und was noch kommt

40 Jahre U-Bahn und was noch kommt

40 Jahre U-Bahn und was noch kommt

Vor genau 40 Jahren, am 25. Februar 1978, ist in Wien die erste U-Bahn-Linie eröffnet worden: die U1 vom Karlsplatz bis zum Reumannplatz. Inzwischen umfasst das Netz 83 Kilometer - und in den kommenden Jahren soll es weiter wachsen.

Im Jubiläumsjahr soll es auch ernst werden mit den Bauarbeiten für den U2/U5-Bau. Diese sollen im Herbst bei der künftigen U2-Endstelle Matzleinsdorfer Platz starten. Von dort gräbt man sich dann mit der Tunnelbohrmaschine unterirdisch Richtung Zentrum. So sollen die Auswirkungen im dicht verbauten Gebiet möglichst gering gehalten werden.

Die U2 erhält bekanntlich ab der Station Rathaus in Richtung Süden eine komplett neue Trasse. Sie fährt dann über die Neubaugasse (bisher U3) und die Pilgramgasse (bisher U4) bis zum Matzleinsdorfer Platz - mehr dazu in Infocenter zeigt Wiens U-Bahn-Zukunft.

Arch Mossburger Datenquelle: Stadt Wien-data.wien.gv.at

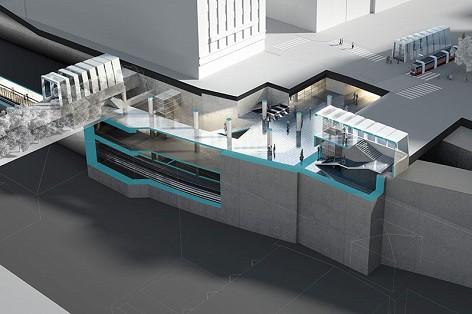

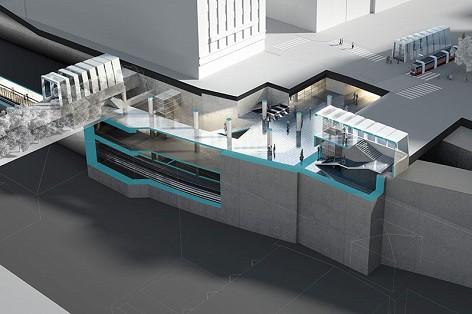

3D-Visualisierung der zukünftigen U5-Station Frankhplatz

U5 nimmt Betrieb 2024 auf

Die Arbeiten für die neue U5 starten dann 2019. Die Linie wird dann die jetzige Strecke der U2 vom Karlsplatz bis zum Rathaus bedienen und auf einem neu gebauten Abschnitt vorerst bis zum Frankhplatz im 9. Bezirk fahren. Die U5 wird 2024 ihren Betrieb aufnehmen, die U2-Verlängerung erst 2026.

Der U2/U5-Ausbau soll sich auf das gesamte U-Bahn-Netz positiv auswirken, beispielsweise durch eine gleichmäßigere Verteilung der Fahrgäste. So sollen zu den derzeit zehn großen Umsteigeknoten vier weitere dazukommen. Allein für die U6 wird eine Entlastung um 20 bis 25 Prozent erwartet.

Zweite Ausbaustufe soll folgen

Der Ausbau soll eigentlich eine erste Ausbaustufe sein. In einer zweiten Phase soll die U5 dann über den Arne-Carlsson-Park und Michelbeuern/AKH (U6) bis zum Elterleinplatz im 17. Bezirk verlängert werden. Angepeilt ist 2026. Zwei Jahre später soll die U2 vom Matzleinsdorfer Platz weiter über die Gußriegelstraße bis zum Wienerberg fahren. Alles freilich unter der Voraussetzung, dass man sich mit der Bundesregierung auf die Finanzierung einigt. Denn anders als für die erste Ausbaustufe ist hier die übliche 50:50-Kostenteilung zwischen Bund und Land noch nicht paktiert.

Wiener Linien

Wiener Schnellverbindungen

U-Bahn nach Niederösterreich?

Über den U2/U5-Ausbau hinaus sieht man bei den Wiener Linien derzeit keinen größeren Erweiterungsbedarf. „Natürlich kann man immer noch die eine oder andere Linie ein wenig verlängern, aber im Grundzug ist das dann das U-Bahn-Netz, das wir ungefähr brauchen“, erklärte Wiener-Linien-Sprecher Dominik Gries im Interview mit Radio Wien. Mit vielen Linien sei man auch bereits an der Stadtgrenze, so Gries.

Die immer wieder diskutierte Verlängerung einzelner U-Bahn-Linien nach Niederösterreich sieht man im Unternehmen kritisch. „Die U-Bahn ist einfach ein Verkehrsmittel für dicht bebautes Gebiet“, betonte der Wiener-Linien-Sprecher. Die U-Bahnen seien zum Teil schon am Stadtrand schütterer besetzt, umso weniger mache es Sinn Orte wie Himberg alle drei Minuten mit einem Zug für 1.000 Leute anzusteuern. „Da ist wahrscheinlich die S-Bahn das bessere Angebot, und da sind Verbesserungen auch viel kurzfristiger möglich als bei der U-Bahn.“

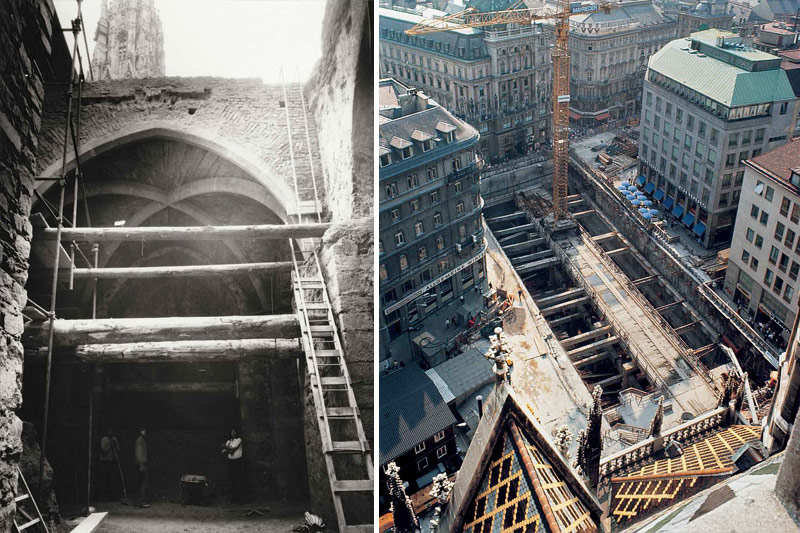

APA/Wiener Linien/kma

U-Bahnbau am Karlsplatz

U1-Jungfernfahrt am 25. Februar 1978

Die älteste U-Bahn Wiens ist die Linie U1. Am 25. Februar 1978 nahm sie als erste ihren Betrieb auf. Im Vergleich mit anderen europäischen Städten war Wien diesbezüglich reichlich spät dran. Große europäische Metropolen wie London, Paris, Berlin oder Budapest erkannten bereits Ende des 19. Jahrhunderts die Notwendigkeit einer U-Bahn. In Wien fiel erst am 25. Jänner 1968 im Wiener Gemeinderat der Beschluss, eine Untergrundbahn zu errichten.

Strenggenommen wurde das U-Bahn-Zeitalter schon 1976 eingeläutet: Die U4 war seit damals im Probebetrieb auf den ehemaligen Stadtbahngleisen zwischen Heiligenstadt und Friedensbrücke unterwegs. Mit der U1 ging dann - zwischen Karlsplatz und Reumannplatz - die erste Neubaustrecke ans Netz.

Publiziert am 25.02.2018

Die U2 erhält bekanntlich ab der Station Rathaus in Richtung Süden eine komplett neue Trasse. Sie fährt dann über die Neubaugasse (bisher U3) und die Pilgramgasse (bisher U4) bis zum Matzleinsdorfer Platz - mehr dazu in Infocenter zeigt Wiens U-Bahn-Zukunft.

Arch Mossburger Datenquelle: Stadt Wien-data.wien.gv.at

3D-Visualisierung der zukünftigen U5-Station Frankhplatz

U5 nimmt Betrieb 2024 auf

Die Arbeiten für die neue U5 starten dann 2019. Die Linie wird dann die jetzige Strecke der U2 vom Karlsplatz bis zum Rathaus bedienen und auf einem neu gebauten Abschnitt vorerst bis zum Frankhplatz im 9. Bezirk fahren. Die U5 wird 2024 ihren Betrieb aufnehmen, die U2-Verlängerung erst 2026.

Der U2/U5-Ausbau soll sich auf das gesamte U-Bahn-Netz positiv auswirken, beispielsweise durch eine gleichmäßigere Verteilung der Fahrgäste. So sollen zu den derzeit zehn großen Umsteigeknoten vier weitere dazukommen. Allein für die U6 wird eine Entlastung um 20 bis 25 Prozent erwartet.

Zweite Ausbaustufe soll folgen

Der Ausbau soll eigentlich eine erste Ausbaustufe sein. In einer zweiten Phase soll die U5 dann über den Arne-Carlsson-Park und Michelbeuern/AKH (U6) bis zum Elterleinplatz im 17. Bezirk verlängert werden. Angepeilt ist 2026. Zwei Jahre später soll die U2 vom Matzleinsdorfer Platz weiter über die Gußriegelstraße bis zum Wienerberg fahren. Alles freilich unter der Voraussetzung, dass man sich mit der Bundesregierung auf die Finanzierung einigt. Denn anders als für die erste Ausbaustufe ist hier die übliche 50:50-Kostenteilung zwischen Bund und Land noch nicht paktiert.

Wiener Linien

Wiener Schnellverbindungen

U-Bahn nach Niederösterreich?

Über den U2/U5-Ausbau hinaus sieht man bei den Wiener Linien derzeit keinen größeren Erweiterungsbedarf. „Natürlich kann man immer noch die eine oder andere Linie ein wenig verlängern, aber im Grundzug ist das dann das U-Bahn-Netz, das wir ungefähr brauchen“, erklärte Wiener-Linien-Sprecher Dominik Gries im Interview mit Radio Wien. Mit vielen Linien sei man auch bereits an der Stadtgrenze, so Gries.

Die immer wieder diskutierte Verlängerung einzelner U-Bahn-Linien nach Niederösterreich sieht man im Unternehmen kritisch. „Die U-Bahn ist einfach ein Verkehrsmittel für dicht bebautes Gebiet“, betonte der Wiener-Linien-Sprecher. Die U-Bahnen seien zum Teil schon am Stadtrand schütterer besetzt, umso weniger mache es Sinn Orte wie Himberg alle drei Minuten mit einem Zug für 1.000 Leute anzusteuern. „Da ist wahrscheinlich die S-Bahn das bessere Angebot, und da sind Verbesserungen auch viel kurzfristiger möglich als bei der U-Bahn.“

APA/Wiener Linien/kma

U-Bahnbau am Karlsplatz

U1-Jungfernfahrt am 25. Februar 1978

Die älteste U-Bahn Wiens ist die Linie U1. Am 25. Februar 1978 nahm sie als erste ihren Betrieb auf. Im Vergleich mit anderen europäischen Städten war Wien diesbezüglich reichlich spät dran. Große europäische Metropolen wie London, Paris, Berlin oder Budapest erkannten bereits Ende des 19. Jahrhunderts die Notwendigkeit einer U-Bahn. In Wien fiel erst am 25. Jänner 1968 im Wiener Gemeinderat der Beschluss, eine Untergrundbahn zu errichten.

Strenggenommen wurde das U-Bahn-Zeitalter schon 1976 eingeläutet: Die U4 war seit damals im Probebetrieb auf den ehemaligen Stadtbahngleisen zwischen Heiligenstadt und Friedensbrücke unterwegs. Mit der U1 ging dann - zwischen Karlsplatz und Reumannplatz - die erste Neubaustrecke ans Netz.

Publiziert am 25.02.2018

Zuletzt bearbeitet: