„Baum fällt“ – dieses Kommando war am Waldviertler Ostrong ab den 1980er Jahren regelmäßig zu hören. Denn viele Bäume waren längst zerstört, die Zeichen des langsamen Baumsterbens wurden sichtbar – selbst im Frühling, wenn die Nadeln frisches Grün tragen sollten. Stattdessen verloren die Bäume ihre Nadeln, die Baumkronen werden immer lichter.

Allein am Ostrong waren bis Mitte der 1980er Jahre mehr als 4.000 Hektar Wald betroffen. Ein Großteil der Flächen mussten sofort geschlägert werden, damit Schädlinge wie der Borkenkäfer sich nicht ausbreiten können. Schwer getroffen waren davon besonders die kleinen Waldbesitzer, die nur noch reagieren konnten. Doch auch in anderen Regionen hatte die Idylle des Waldes lange Zeit getäuscht.

Bäume beginnen „zu kränkeln“

Denn die Veränderungen im Wald begannen teilweise schon Anfang der 1970er Jahre, erinnert sich Forsttechniker Rainhard Hagen, der damals oft mit seinem Vater, der Förster war, im Hochleitenwald bei Groß-Schweinbarth (Bezirk Gänserndorf) unterwegs war. Waren die Eichen, die hier auf einer Fläche von 3.000 Hektar nebeneinander wuchsen eigentlich kräftige Bäume, die an die 1.000 Jahre alt wurden, begannen sie damals „zu kränkeln“.

Im Forstamt Persenbeug (Bezirk Melk) waren 2.000 Hektar betroffen, zehn Prozent Bäume sogar stark geschädigt, erzählte damals Oberforstmeister Manfred Mattanovic: „Im vergangenen Herbst sind mehrere Nadeljahrgänge abgefallen, die Kronen sind weitgehend verlichtet, man sieht nur die entnadelten, herabhängenden Zweige.“

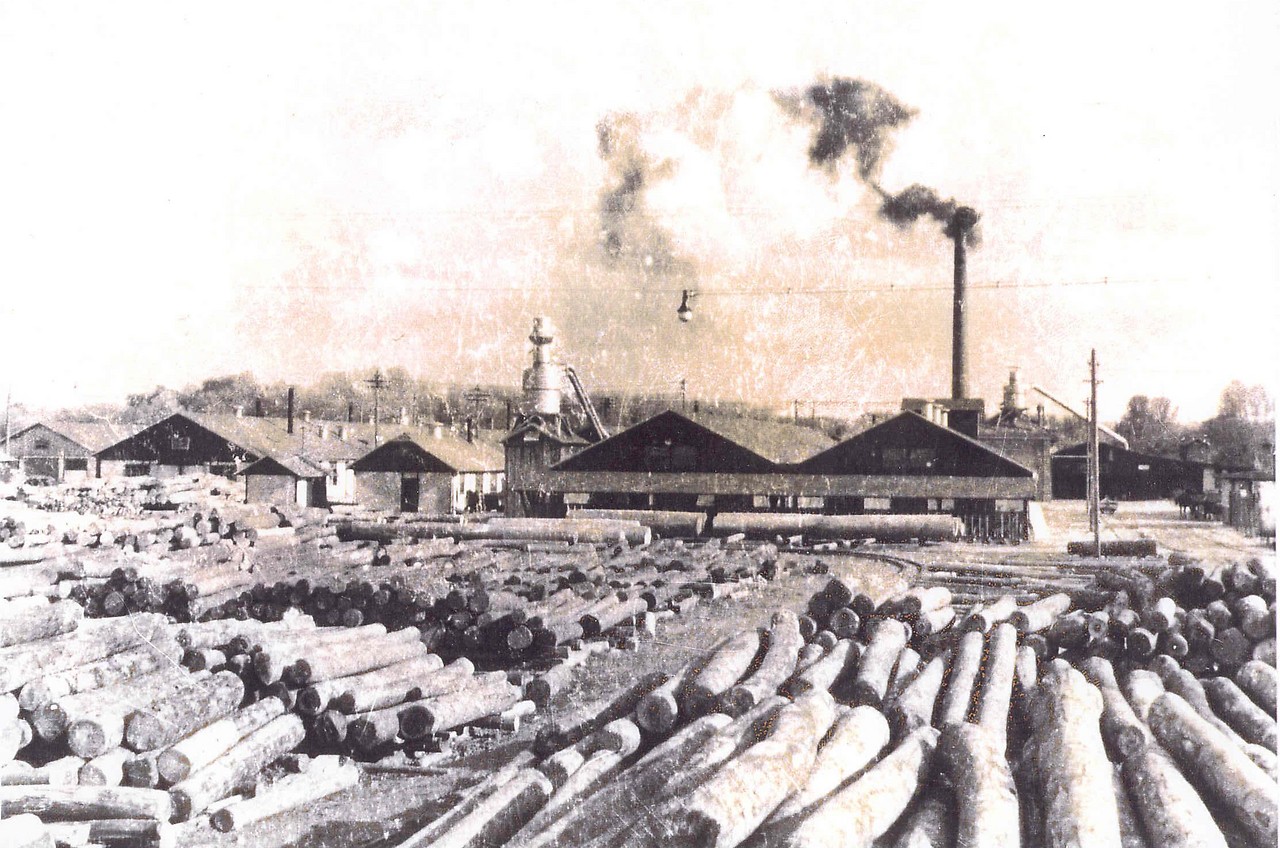

In Persenbeug wie am Ostrong mussten große Waldflächen abgeholzt werden. Doch das Überangebot an Holz, bedingt durch den Zwang, die Bäume schlägern und verkaufen zu müssen, ruinierte die Weltmarktpreise und bedrohte unter anderem die Existenz heimischer Sägewerke. Die Landwirte forderten Entschädigungen. „Denn es kann nicht so sein, dass die Großindustrie unsere Existenz gefährdet und wir keinerlei Schadenersatz haben“, beklagte damals ein Forstwirt.

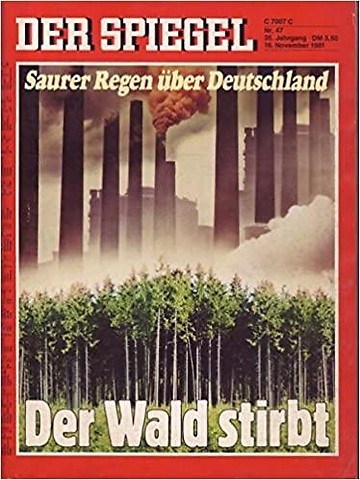

Der Spiegel

Der Spiegel, 16.11.1981

Die ersten Weckrufe

Ab 1979 warnten die Forstwissenschaftler Bernhard Ulrich und Peter Schütt vor einem bevorstehenden bzw. stattfindenden Waldsterben und forderten eine Verbesserung der Luftreinhaltung. Massenmedien griffen diese Warnungen auf, eine Titelgeschichte des Spiegel im November 1981 mit dem Titel „Saurer Regen über Deutschland: Der Wald stirbt“ brachte dem Thema den öffentlichen Durchbruch.

In Österreich machten zwei Professoren der Universität für Bodenkultur (Boku) in Wien auf die Problematik aufmerksam, erzählt Hagen, der damals selbst noch Student war: „Das waren sozusagen die ersten wissenschaftlichen Rufer in der Wüste bei uns.“ Doch nach und nach griffen auch die heimischen Medien das Thema auf. Mitte 1983 war das Waldsterben auch als Forschungsgegenstand etabliert.

Kein Entkommen

Mithilfe genauer Analysen stellte sich schließlich heraus: die zunehmende Luftverschmutzung ist schuld. „Bäume können nicht davonlaufen, Bäume müssen Schadstoffe annehmen, genauso wie die Hitze, wir können keinen Schirm rundherum spannen, das heißt, sie sind dem vollkommen ausgeliefert.“ Bäume seien damit aber auch ein guter und wichtiger Indikator, wie Lebewesen auf Schadstoffe oder andere Veränderungen reagieren.

Privat

In Deutschland und in Tschechien war das Waldsterben noch massiver als in Österreich

Eine Buche reinigt über ihre Lunge – die Blätter – in der Stunde bis zu 5.000 Kubikmeter Luft von Kohlendioxid und gibt Sauerstoff ab. Normalerweise. Doch aus den Schloten der Industrien und des Gewerbes, der kalorischen Kraftwerke und der Wohnhäuser wurden nach Expertenschätzungen damals 440.000 Tonnen Schwefeldioxid pro Jahr ausgestoßen.

Gift für die Bäume

Schwefeldioxid ist Gift für den Baum. Er nimmt es auf wie das wichtige Kohlendioxid. Doch das Gift lähmt seine Lunge. Aufgelöst in Wassertröpfchen bildet sich Schwefelsäure, die als saurer Regen die Nährstoffe aus Blättern, Nadeln und Wurzeln auswäscht. Schwefeldioxid ist allerdings nur einer der Schadstoffe, mit denen die Luft verunreinigt wurde. Weitere waren Stickoxide, Chlor, Fluor, Ammoniak, Kohlenwasserstoffe und Schwermetalle.

Alle zusammen schwächten die Widerstandskraft der Bäume. Anfangs verlor der Baum nur einen Teil seiner Nadeln, die restlichen Nadeln wurden gelblich-grau. Darüber hinaus wurde aber auch das Wurzelsystem geschädigt. Insgesamt waren in Österreich nach Meinung von Experten Mitte der 1980er Jahre mehr als 200.000 Hektar betroffen – eine Fläche, die fast der Größe Vorarlbergs entspricht.

Die Verursacher

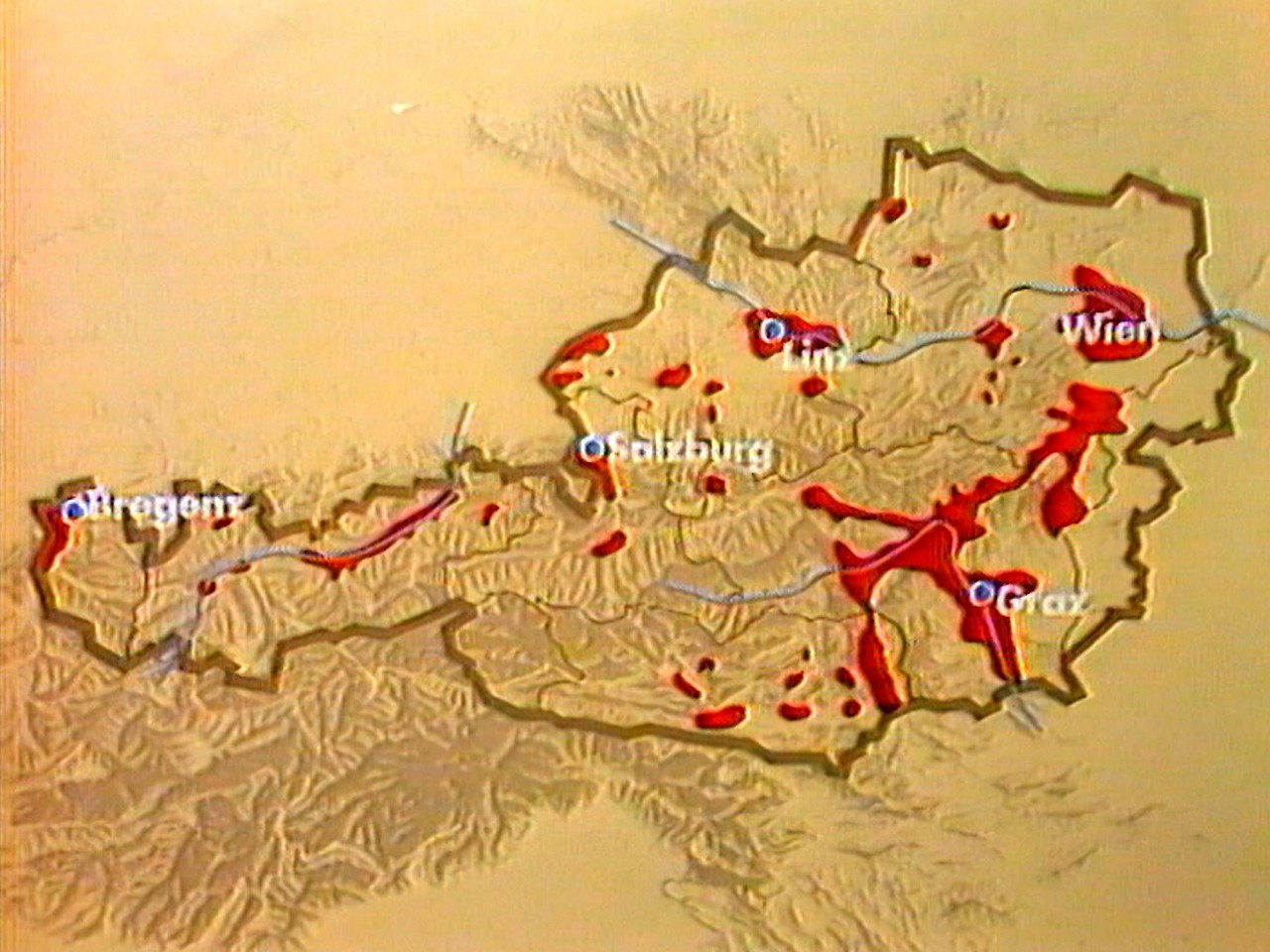

Besonders betroffen waren die Industriegebiete entlang der Donau und im Ballungsraum Linz und Wien. In der traditionsreichen obersteirischen Industrieregion und im Grazer Becken sowie im Tiroler Inntal, von Kufstein bis über Innsbruck hinaus und im Rheintal in Vorarlberg. Neben Österreich war damals auch weite Gebiete in Mittel-, Nord- und Osteuropa betroffen.

ORF

Die rot gefärbten Regionen waren am schlimmsten von den Schadstoffen betroffen

Vor allem die Ende der 1970er intensivierte Nutzung der vorhandenen Braunkohlevorkommen in der Bundesrepublik Deutschland, der DDR und ČSSR sowie eine unzureichende Umwelttechnik führten zu massiven Belastungen. Über den Westwind wurden auch diese Schadstoffe nach Österreich geblasen. „Wir haben deshalb versucht, die Bevölkerung zu sensibilisieren und zu erklären, da passt etwas nicht mehr“, erinnert sich Hagen.

Übertriebenes, apokalyptisches Szenario

Mit Beginn der 1980er-Jahre entwickelte sich quer durch die Gesellschaft ein Konsens über die Dringlichkeit und Schwere des Themas. Von einigen Kritikern wurde das Waldsterben jedoch als reines Medienphänomen betrachtet, welches ein übertriebenes, apokalyptisches Szenario heraufbeschworen und Alarmismus ausgelöst hätte. Hagen kontert: „Die Bilder waren keine Utopie. Das waren mächtige Flächen, die das Ökosystem Wald nachhaltig geschädigt haben.“

Von der Politik wurden deshalb gesetzlich vorgegebene Grenzwerte bei Schadstoffen eingefordert. „Grenzwerte wurden damals als nicht wirklich relevant erachtet oder man hat ihnen nicht so viel Wert beigemessen“, erzählt der Forstexperte – was in gewisser Weise auch verständlich gewesen sei. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg „musste man schauen, dass man schnell aufbaut, dass man alle nötigen Rohstoffe produziert.“ Die Versorgung der Bevölkerung hatte Vorrang.

Die Politik reagiert

Doch nun hatten sich die Zeiten geändert. Die gesellschaftliche Angst vor einem großflächigen Absterben der Wälder drängte auch die Politik zum Handeln. Mit Anfang 1983 wurden in Österreich strenge Gesetze erlassen, die eine deutliche Verringerung der Emissionen bewirkten. So mussten etwa in Industrieanlagen, die neu errichtet oder umgebaut wurden, Filtersystem integriert werden.

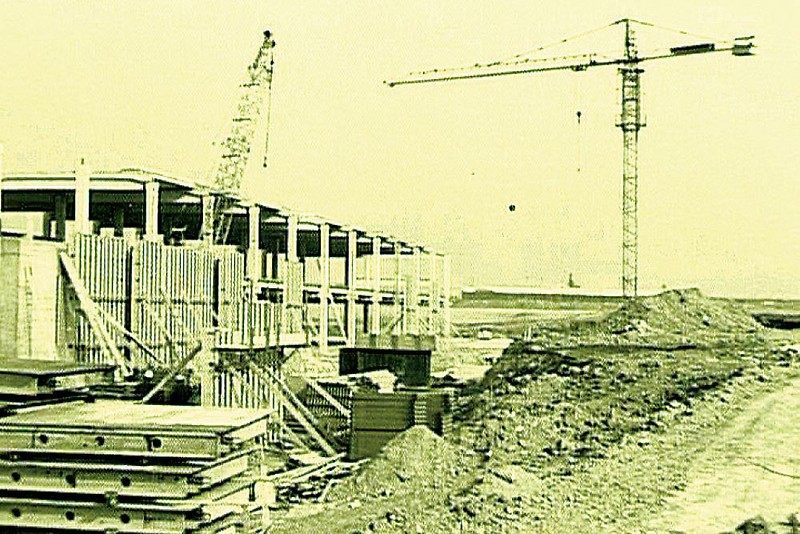

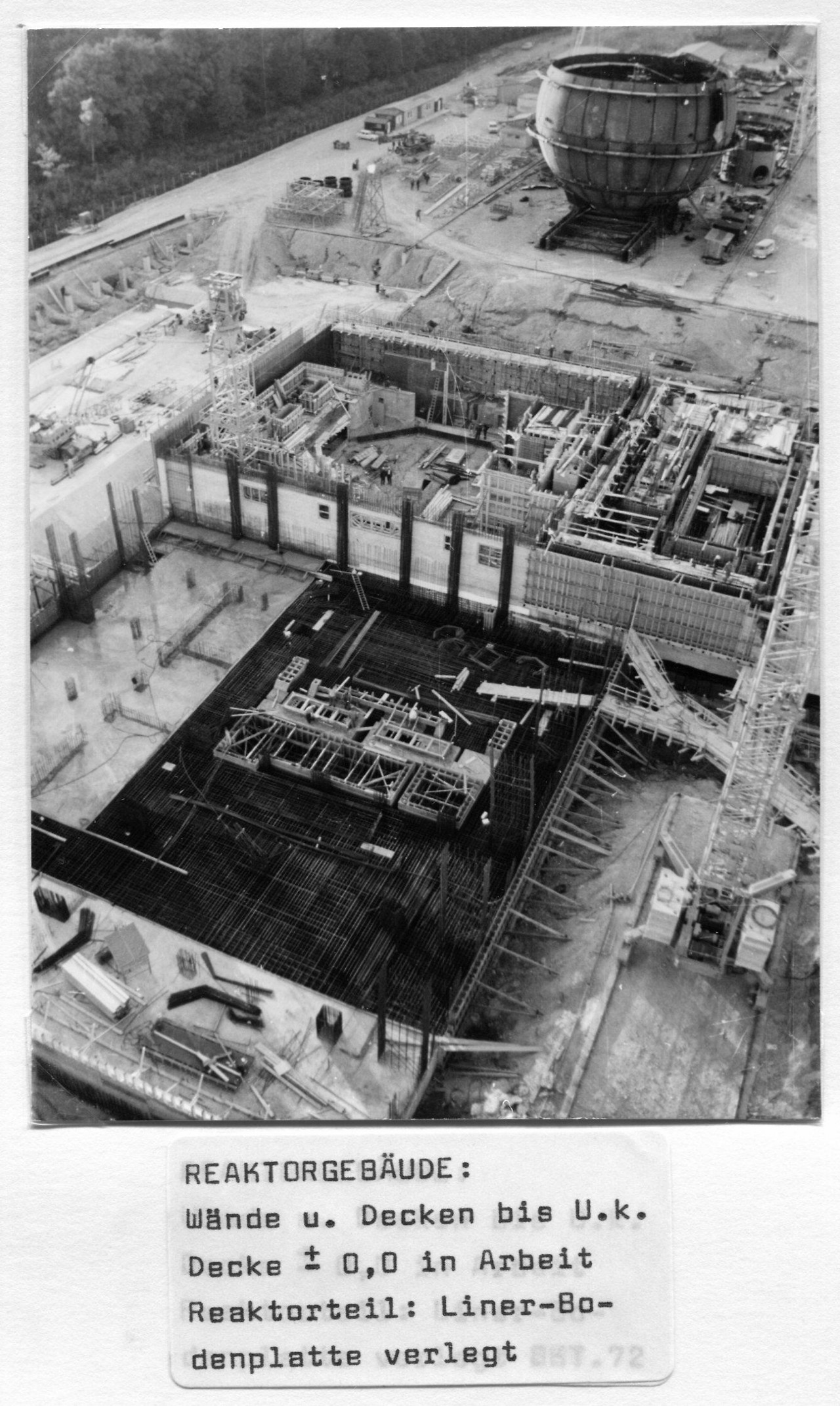

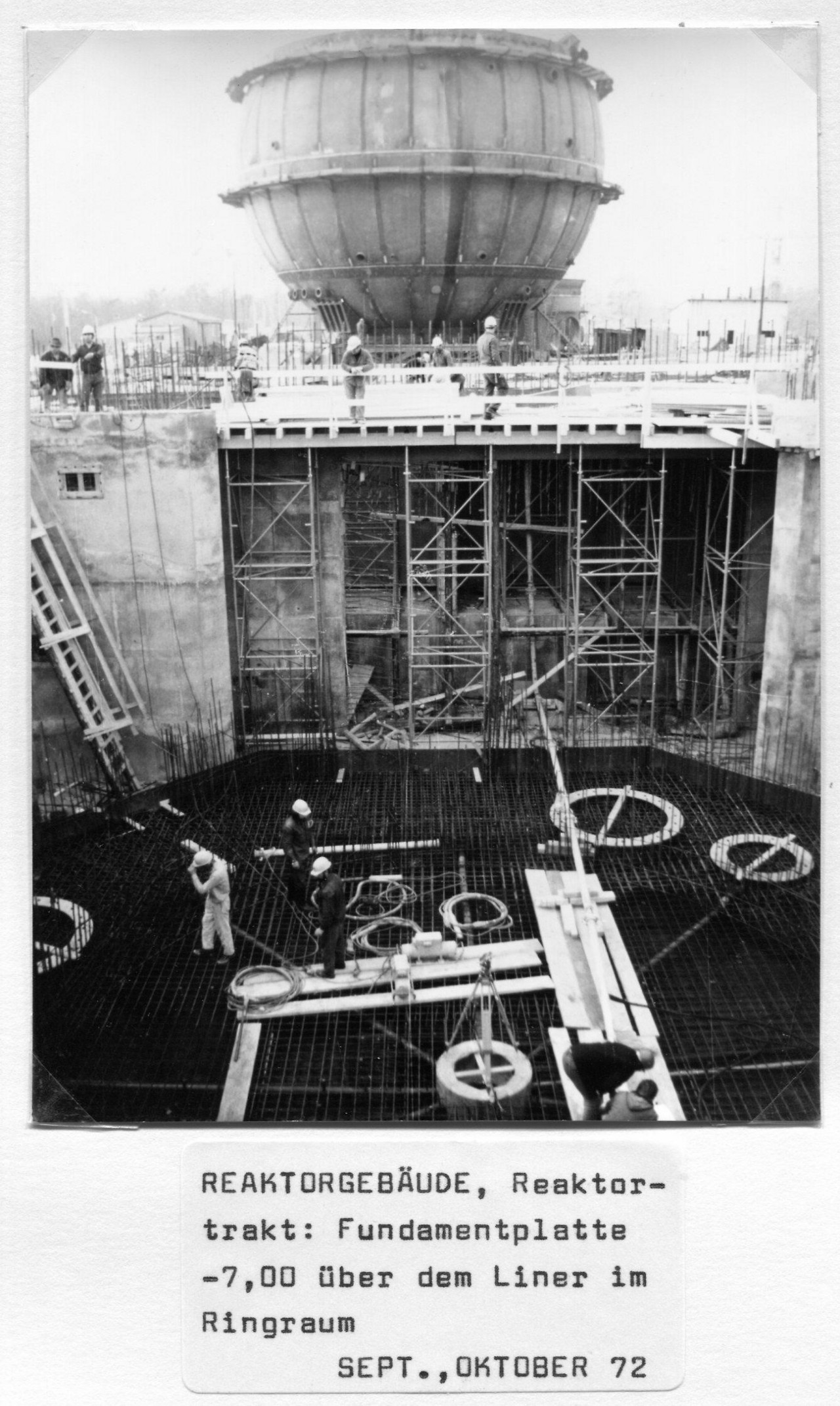

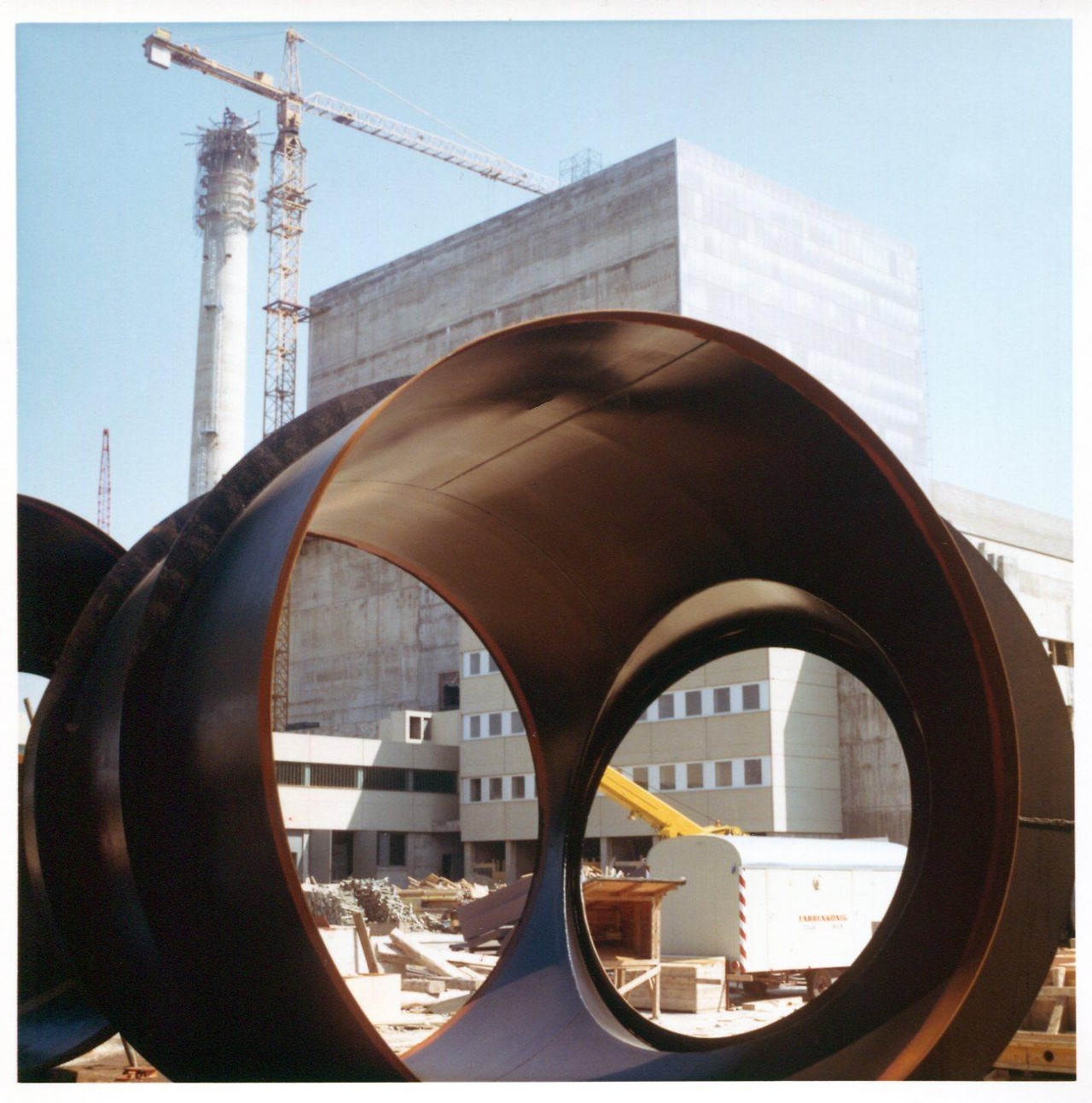

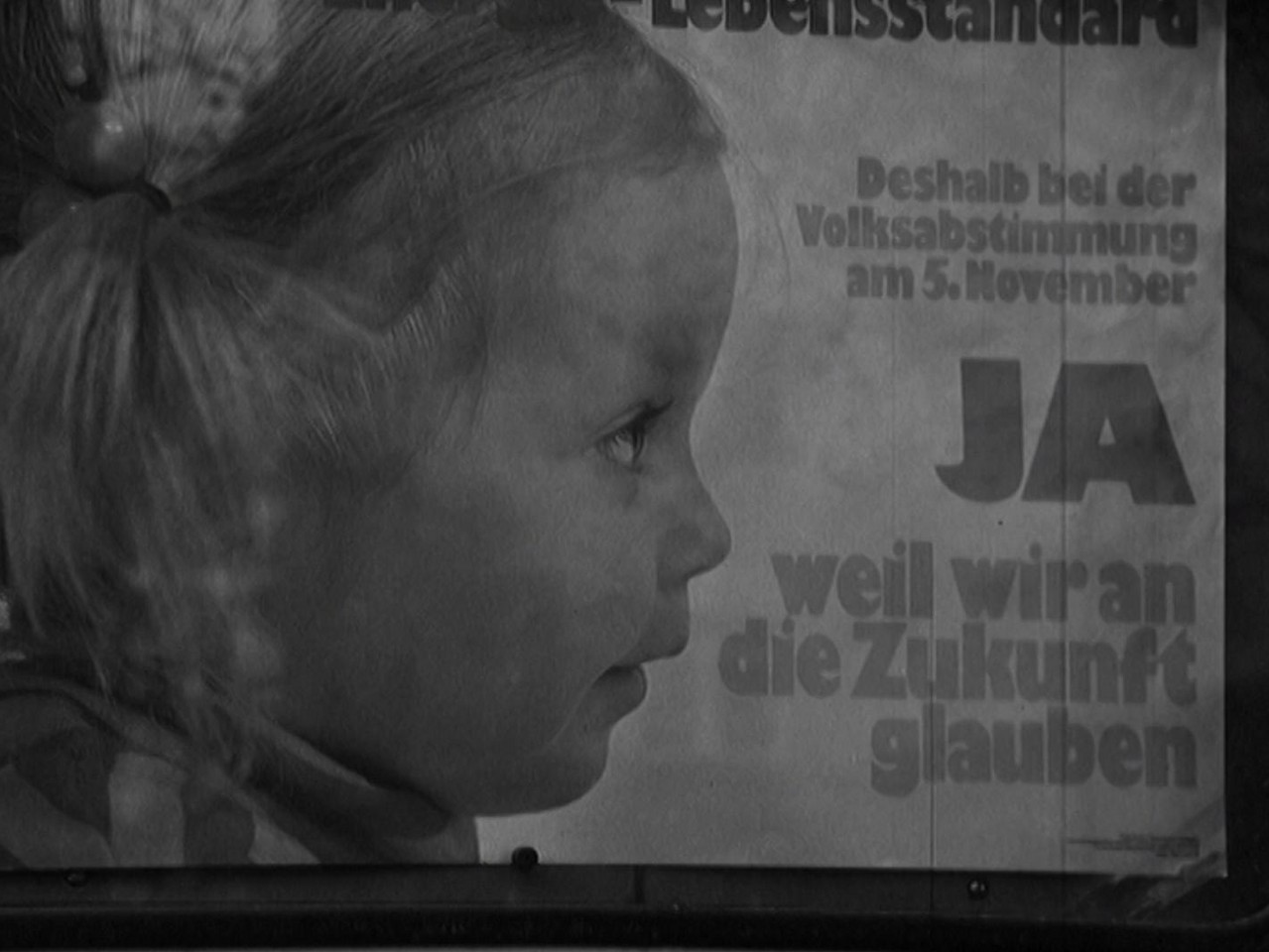

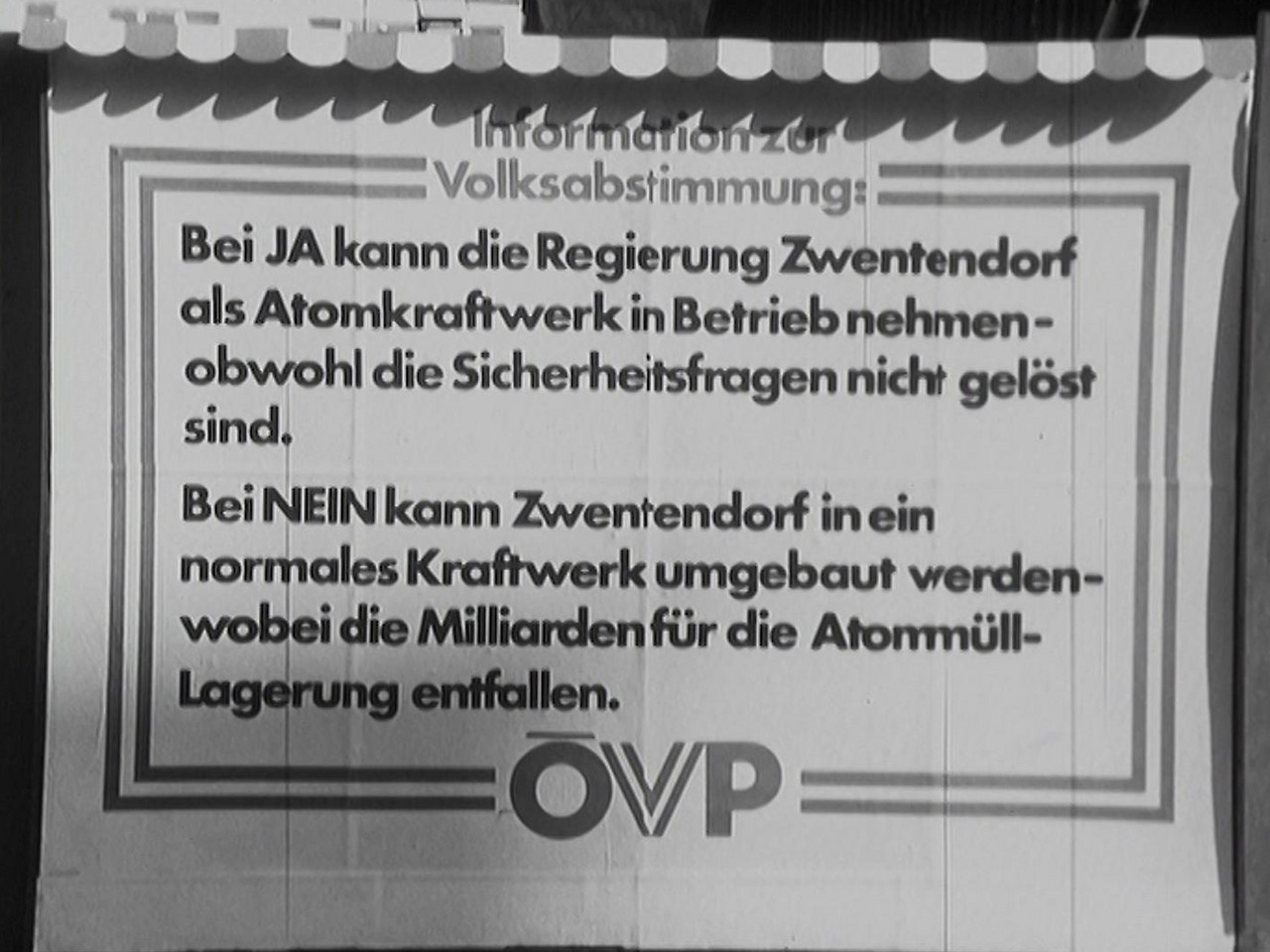

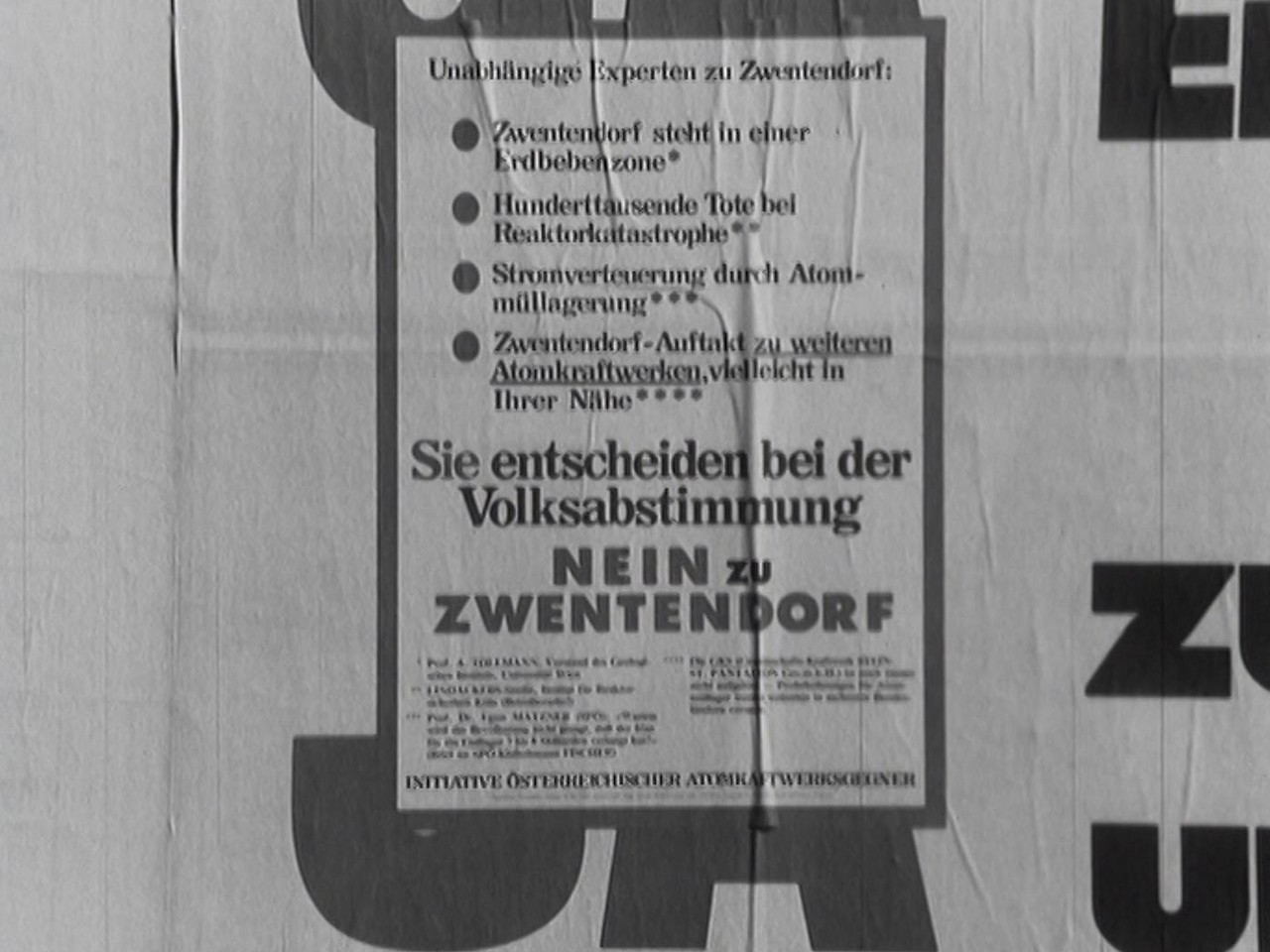

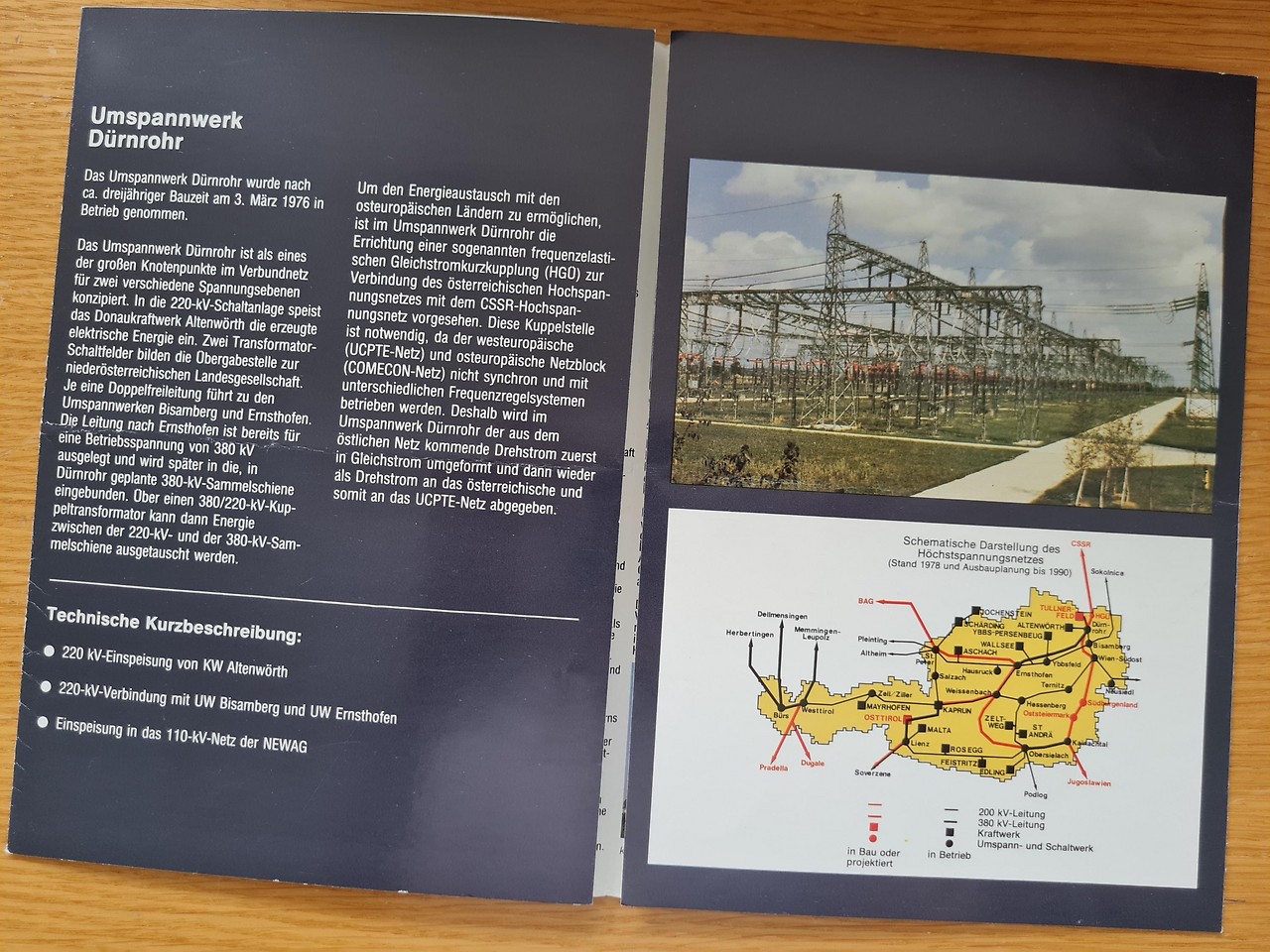

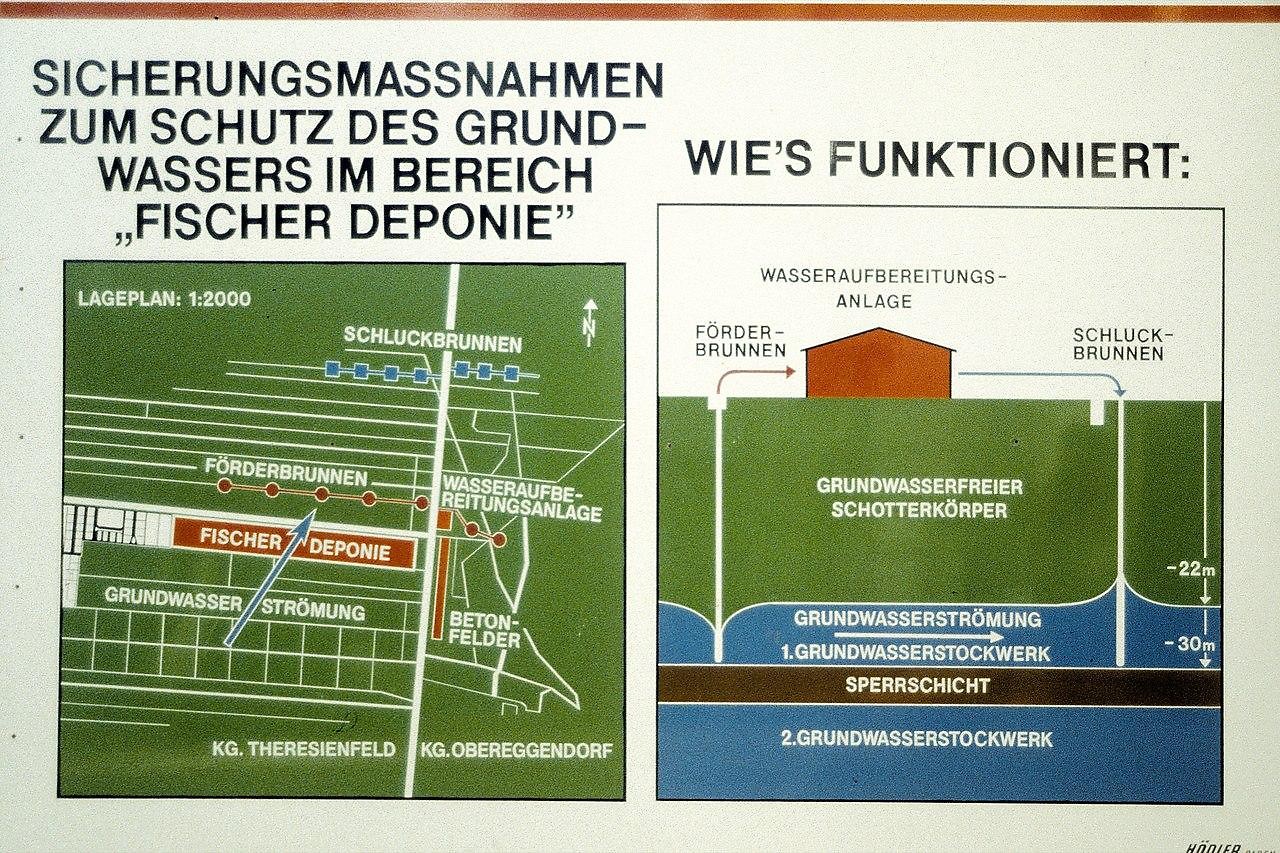

Als eine der ersten Anlagen war davon auch das Kohlekraftwerk Dürnrohr (Bezirk Tulln) betroffen, dass in den 1980er Jahren als Ersatz für das nicht in Betrieb genommene Atomkraftwerk Zwentendorf gebaut wurde. Die Abgase sollten damit zu 90 Prozent entschwefelt werden. Die OMV musste in der Raffinerie in Schwechat (Bruck an der Leitha) den Bleigehalt im Benzin verringern.

Zugleich wurden in den Fahrzeuge Katalysatoren eingebaut. Mit all diesen Maßnahmen konnte der Ausstoß an Emissionen eingeschränkt werden, betont Hagen. Darüber hinaus wurde in Österreich ab 1983 begonnen, die Schadstoffe in der Luft regelmäßig und großflächig zu monitoren, um eine Veränderung schnell erkennen zu können.

Wiedervereinigung als Wendepunkt

Eine wichtige Maßnahme, wie Hagen betont. Denn gerade die großen Kohlekraftwerke des ehemaligen Ostblocks liefen „damals natürlich ohne Grenzwerte und Hemmungen“ weiter, sagt Hagen, „da sind diese Emissionen direkt zu uns geweht worden.“ Mit der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 wurden aber mehrere Kraftwerke stillgelegt bzw. Grenzwerte ein Thema, „sodass die Zustände im Wald wieder besser geworden sind.“

ORF

Im Kraftwerk Dürnrohr mussten die Abgase zu 90 Prozent entschwefelt werden

Wie sich der Zustand des Waldes ohne Einführung dieser Maßnahmen entwickelt hätte, lässt sich nicht eindeutig prognostizieren. Doch genau deshalb waren die einstigen Mahner und Warner, wie Hagen, in den folgenden Jahren und Jahrzehnten erneut mit harter Kritik konfrontiert: „Wir haben damals alles übertrieben, Blödsinn, Waldsterben hat es ja gar nicht gegeben. Gott sei Dank, aber nur wegen der umgesetzten Maßnahmen.“

Vorboten des Klimawandels

Ab Mitte der 1980er Jahre setzte eine Normalisierung des Umgangs der Forstwissenschaftler mit dem Waldsterben ein, das zunehmend weniger politisch und emotional besetzt war. Doch in dieser Zeit zeigten sich bereits die Vorboten des Klimawandels. Denn im Weinviertel, wo die Niederschläge laut Hagen ohnehin am unteren Limit sind und „ein ewiger Kampf zwischen Wald und Steppe herrscht“, hatten plötzlich die Kiefern ein großes Problem.

Das bedrohte auch den von Maria Theresia ab 1.770 angelegten Waldschutzgürtel von Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) nach Marchegg (Bezirk Gänserndorf). Dieser Wall hatte und hat die wichtige Funktion, die Felder vor der Erosion zu schützen. Doch innerhalb kurzer Zeit starben damals mehrere hundert Hektar ab. „Und dann haben wir natürlich angefangen, auch zu sagen, da tut sich was in der Atmosphäre, irgendwo stimmt was nicht.“

Die Eichen wurden etwa zunehmend von Misteln befallen – ein wärmeliebender und hitzebeständiger „Schmarotzer“, wie Hagen sagt: „Das heißt, da ist schon das erste Zeichen, dass sich etwas in Richtung wärmer, trockener Dürre tut.“ Die Folge: Eichen wurden nicht mehr 150, sondern 100 oder 70 Jahre alt. In dieser Zeit kam schließlich auch erstmals das Schlagwort Ozon auf, „das da vielleicht wieder ein Schadstoff ist, der da mitspielt und das Absterben befeuert.“

Schwarzmaler und „Wichtigmacher“

Die mittlerweile für Hagen bekannte Reaktion – auch vieler seiner Forstkollegen: „Ich bin ein Schwarzmaler, ich mache mich nur wichtig, das ist alles ein Blödsinn.“ Im Rückblick sei man aber auch hier bestätigt worden. Denn das Absterben der Kiefern, das zunächst im Marchfeld Thema war, schwappte zehn Jahre später auch auf das Steinfeld im Industrieviertel über.

Durch Förderungen und in Kooperation mit der Universität für Bodenkultur gelang es im Marchfeld, die geschädigten Waldflächen – ein paar hundert Hektar – wieder aufzuforsten. Ziel war es dabei vor allem, aus den Fehlern der bisherigen Forstwirtschaft, als vor allem schnellwachsende Monokulturen gepflanzt wurden, zu lernen und Baumarten zu finden, die in Zukunft großflächig, wirtschaftlich sinnvoll genutzt werden können.

Klimafitter Wald

Auf eigenen Versuchsflächen wurde zunächst experimentiert: Gepflanzt wurde von der Eiche bishin zum Ahorn, Linden, Elsbeere oder auch Wildobst, teilweise kam Humus in den Boden, bei anderen Stroh auf den Boden, damit die Feuchtigkeit erhalten bleibt. „Wir haben gesagt, wenn uns von den zehn bis 15 Baumarten drei bis fünf übrigbleiben, haben wir gewonnen“, erzählt Hagen, der damals als Forsttechniker für die Bezirke Gänserndorf und Mistelbach zuständig war.

Anhand dieser Untersuchungen wurde schließlich auch der Schutzwald von Markgrafneusiedl über Obersiebenbrunn und Angern bis Ollersdorf (alle Bezirk Gänserndorf) aufgeforstet. Mittlerweile sind die Bäume an die 30 Jahre alt, erzählt der Forstexperte stolz, „dort kann man heute im Schatten eines schönen Waldes sitzen, wo sogar im Marchfeld wertvolle Hölzer rauskommen und der auch ökologisch wichtig ist. Wir haben also schon vor 30 Jahren einen klimafitten Wald erschaffen.“

Ziel war es aber auch, den Forstwirten damit neue Optionen aufzuzeigen. Und das geht laut Hagen am besten, indem man mit gutem Beispiel vorangeht: „Ich muss etwas zeigen, damit er versteht, was ich da mache. Nur reden hilft meistens nicht.“ Deswegen initiierte der Forsttechniker im Weinviertel auch eigene Stammtische, bei denen er über die Veränderungen informierte.

Das Ökosystem im Fokus

Ab den 1990er Jahren entwickelte sich die Forschung überhaupt vom reinen Waldschaden hin zu einem breiter angelegten Waldökosystem. Im Hochleitenwald im Weinviertel wurde damals ein 24 Meter hoher Turm errichtet, um die Einflussfaktoren auf die Baumkronen genau messen zu können: Luftfeuchtigkeit, Trockenheit, Niederschlag, Ozon, Wind, „also alles, was einen Baum positiv oder negativ beeinflusst.“

Dass die Waldsterbensdebatte Ende der 2010er wieder in den Medien erschien, ist in direktem Zusammenhang mit der „Klimakrise“ zu sehen, die nun zunehmend die öffentliche Diskussion beherrschte. Durch die globale Erwärmung folgten häufiger Hitzewellen und Monate nie dagewesener Wärme, auch in den kühleren Jahreszeiten, mitsamt abnorm warmen und niederschlagsarmen Wintern. Von vielen Experten, Ländern und Gemeinden wurde auch ein „Klimanotstand für den Wald“ ausgerufen.

Fotostrecke mit 6 Bildern

narvikk

Der Borkenkäfer sorgte in den verganenen Jahren vor allem im Waldviertel für große Schäden

LK

NÖ

dpa-Zentralbild/Matthias Hieke

ORF / Novak

ORF

APA/ZB/Klaus-Dietmar Gabbert

Durch die Kombination von Trockenstress, hoher Sommerhitze und der Veränderung der Regionalklimata kam es neben großflächigen Schäden durch Sturm und Borkenkäfer auch zu Symptomen an einzelnen Hauptbaumarten wie Eichen, Buchen, Kiefern, Tannen und durch neuartige Infektionen an Eschen (Eschentriebsterben) oder Ahorn (Rußrindenkrankheit).

Eine folgenreiche Kettenreaktion

Solche klimatischen Veränderungen habe es aus Sicht der Natur zwar immer gegeben, betont Hagen, in den vergangenen Jahren hätten sich aber abiotische Faktoren – also Faktoren, an denen Lebewesen nicht erkennbar beteiligt sind – deutlich verschärft. Bäume werden etwa durch Sturmschäden geschwächt und schließlich kommt der Borkenkäfer, „der den Baum umbringt, wenn es ihm nicht mehr gut geht.“ Ein Beispiel dafür sei seit 2015 das Waldviertel.

Doch gerade diese Probleme waren laut Hagen teilweise auch selbst gemacht. Wegen der verstärkten Nutzung des Schadholzes für die Biomasse wurden die Hölzer nicht sofort aus dem Wald entfernt – für den Borkenkäfer ein gefundenes Fressen, wodurch er sich großflächig ausbreiten konnte. Diese Fehler wurden aber erkannt, sagt Hagen, weshalb das Holz nun deutlich schneller aus dem Wald gebracht und an eigenen Lagerplätzen gesammelt wird.

ORF

Im Kampf gegen den Borkenkäfer werden Schadholzmengen nun eigens gelagert

Die Probleme durch den Klimawandel werden mittlerweile ausreichend erkannt, meint Hagen – vor allem von den großen Waldbesitzer. Statt Monokulturen werden nun drei, vier oder sogar fünf Baumarten gepflanzt, ebenfalls fremde Baumarten aus mediterranen Regionen, die wärmere Temperaturen gewohnt sind. „Das ist gut und wichtig, um einen klimafitten Wald aufzubauen.“

Handlungsbedarf bei kleinen Forstwirten

Doch etwa die Hälfe des heimischen Waldbestandes ist in den Händen kleiner Forstwirte mit wenigen Hektar Eigengrund, „die oft gar nicht wissen, wo überhaupt ihr Wald ist“, ergänzt Hagen. In diesem Bereich sieht der Experte in den nächsten zehn Jahren noch Handlungsbedarf. „Da wird sicher noch einiges an Arbeit auf die Forstbehörden zukommen“, um mit Förderungen, Information und Demonstrationen von gelungenen Flächen Überzeugungsarbeit zu leisten.

Trotz der aktuellen Probleme sieht Hagen den Wald in Niederösterreich nicht gefährdet. Regional gebe es zwar rote Flächen, wo etwa die Fichte im Waldviertel zunehmend gefährdet sei. „Das ist für die Leute natürlich schlimm. Dort ist der ganze Besitz, die Sparkasse der kleinen Bauern, zum Teil ruiniert.“ Doch sowohl im Alpenvorland als auch in den höheren Schichten des Waldviertels sei „eine ganz gute Mischung“ vorhanden und der Wald „im Großen und Ganzen in einem guten Zustand.“

ORF/Felix Novak

Generell sieht der Forstexperte die heimischen Wälder in gutem Zustand

Im Gegensatz dazu ist laut Hagen die aktuelle Gesetzeslage, konkret die zweite Verordnung gegen forstschädliche Luftverunreinigung, die 1983 vom Forstminister erlassen wurde – „durchaus noch verbesserungsfähig“: „Das war damals zwar gut und visionär, aber noch immer ist Luft nach oben im wahrsten Sinne des Wortes.“

Als Beispiel nennt der Forsttechniker das Immissionsschutzgesetz Luft oder das Ozon-Gesetz. „Das sind zwar Themen, wo gewisse Begrenzungen angesprochen werden, aber richtige Grenzwerte, die man auch vollziehen kann, fehlt dort noch.“ Bei Stickoxiden oder Ozon gebe das Gesetz nach wie vor nur eine Art empfohlenen Richtwert vor, der nicht überschritten werden sollte.

Gesellschaft gefordert

Doch auch die Gesellschaft sieht Rainhard Hagen gefordert, die sich über Jahre und Jahrzehnte an einen hohen Wohlstand gewöhnt habe. „Natürlich will keiner auf den gewonnenen Luxus oder Wohlstand verzichten.“ Es gehe aber darum, Dinge einzuschränken, „die nicht unbedingt sein müssen.“ Egal ob das den Energieverbrauch, Autofahrten über kurze Distanzen oder andere Gewohnheiten betrifft.

Doch um die heimischen Wälder bzw. die saubere Umwelt langfristig zu erhalten, sei der Waldbesitzer „nur EIN Player, der versucht, mit mehreren Baumarten zu arbeiten und sie mit entsprechender Pflege zu fördern.“ Auf der anderen Seite müsse auch jeder einzelne mithelfen, seinen Fußabdruck zu minimieren, etwa beim Thema CO2, sagt Hage, der am Ende eines langen Gespräches sagt: „Es wird ein ganz schwieriger Prozess werden.“

22:07:2022; Stefan Schwarzwald-Sailer, noe.ORF.at