ZWEITER WELTKRIEG

80. Jahrestag des D-Days: Pilgerort für das Weltkriegsgedenken

Im Lauf der Jahrzehnte hat sich die Art und Weise geändert, wie der Landung der Alliierten in der Normandie gedacht wird. Die Annäherung zwischen Ost und West ist längst wieder Geschichte

80. Jahrestag des D-Days: Pilgerort für das Weltkriegsgedenken

80. Jahrestag des D-Days: Pilgerort für das Weltkriegsgedenken

Im Lauf der Jahrzehnte hat sich die Art und Weise geändert, wie der Landung der Alliierten in der Normandie gedacht wird. Die Annäherung zwischen Ost und West ist längst wieder Geschichte

Vor 80 Jahren, am 6. Juni 1944, lancierten die westlichen Alliierten mit der "Operation Overlord" den Sturm auf das Naziregime. Seither haben sich die Fronten radikal verschoben, wie ein historischer Blick auf die Zeremonien in der Normandie zeigt: Russland hat sich aus dem Bündnis verabschiedet, Deutschland ist wieder integriert – und mit Angela Merkel gleich in eine Vermittlerrolle geschlüpft.

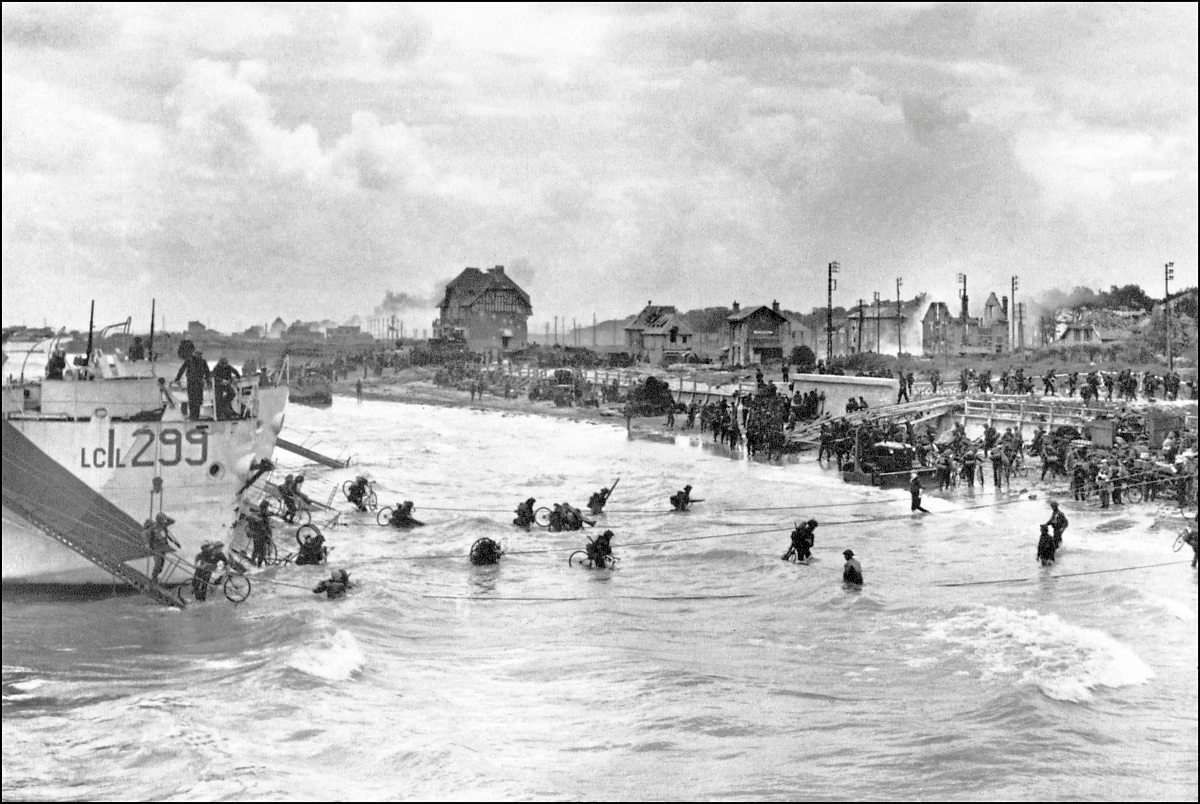

Truppen landen am 6. Juni 1944 am Juno Beach.

IMAGO/Gemini

6. Juni 1944: Der längste Tag der Weltgeschichte

Am D-Day, dem 6. Juni 1944, überquert eine Armada von 132.000 US-amerikanischen, britischen, kanadischen, polnischen und französischen Soldaten im Morgengrauen den Ärmelkanal, um in der deutsch besetzten Normandie einen Brückenkopf für die Rückeroberung Europas zu bilden. Unter hohen Verlusten setzen sie sich an fünf Landungsstränden wie Omaha Beach fest.

Am Abend zeigt sich, dass die "Operation Overlord" gelungen ist. Die Wehrmacht, die den Angriff aufgrund alliierter Täuschungsmanöver an einem anderen Ort erwartet hatte, leistet noch monatelang Widerstand, bis sie sich aus Frankreich zurückziehen muss. Der Zweite Weltkrieg endet im Mai 1945 mit der Kapitulation des Naziregimes. Doch die Geschichte geht weiter – ablesbar allein schon an der Entwicklung der runden Gedenktage rund um den Längsten Tag, wie der bekannteste D-Day-Film von 1962 heißt.

6. Juni 1984: Sowjetische Gegenpropaganda

Jahrzehntelang stört sich die Sowjetunion an den D-Day-Feiern westlicher Nationen an den französischen Landungsstränden. Die Sowjetpropaganda behauptet in ihren Kampagnen, die Normandie-Operation sei "historisch nebensächlich" gewesen; die Entscheidung sei vielmehr an der russischen Front gefallen. Die Amerikaner und Briten hätten die Normandie-Landung zudem bewusst verzögert, um die Sowjetunion durch die Wehrmacht ausbluten zu lassen.

US-Präsident Ronald Reagan erklärt dagegen am 40. D-Day-Jahrestag vermittelnd, die Amerikaner im Westen und die Russen im Osten hätten Hitler mit einer Zangenbewegung gemeinsam in die Knie gezwungen. Trotz des Kalten Krieges schlägt der US-Amerikaner der Sowjetunion in der Normandie eine "Öffnung im Geist der Versöhnung" vor. Moskau ortet in der Nato aber die gleichen "Neonazis", die auch Wladimir Putin später in der Ukraine ausmachen wird.

US-Präsident Ronald Reagan erklärt dagegen am 40. D-Day-Jahrestag vermittelnd, die Amerikaner im Westen und die Russen im Osten hätten Hitler mit einer Zangenbewegung gemeinsam in die Knie gezwungen. Trotz des Kalten Krieges schlägt der US-Amerikaner der Sowjetunion in der Normandie eine "Öffnung im Geist der Versöhnung" vor. Moskau ortet in der Nato aber die gleichen "Neonazis", die auch Wladimir Putin später in der Ukraine ausmachen wird.

Weitere Soldaten kommen einen Tag nach dem D-Day am Omaha Beach an.

imago/UIG

6. Juni 1994: Helmut Kohls Skrupel

Beim 50. Jahrestag der alliierten Landung sind erstmals Diplomaten der Russischen Föderation zugegen. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zeugt dies von einem – wie man sehen wird: nur vorübergehenden – ost-westlichen Tauwetter. Der deutsche Kanzler Helmut Kohl (CDU) leistet der Einladung durch den französischen Präsidenten François Mitterrand hingegen nicht Folge.

hm widerstrebt nicht so sehr, ein Zeichen der Reue zu zeigen, wie deutsche und andere Medien angeregt hatten; vielmehr lässt er durchblicken, die militärische Befreiung Westeuropas habe auch für die Deutschen viel Leid und Zerstörung gebracht. US-Präsident Bill Clinton äußert seine "tiefe Enttäuschung" über Kohls Abwesenheit, die bei den Feierlichkeiten eine "Lücke" hinterlasse. Zum Zeichen, dass sein Zurückstehen nicht gegen Frankreich gerichtet ist, erstattet Kohl Mitterrand wenige Tage vor dem D-Day-Gedenktag ein Gemälde von Claude Monet, das die Nazis geraubt hatten.

6. Juni 2004: Schröder trifft Putin

Zehn Jahre später sind die Kriegswunden in Deutschland besser vernarbt: Mit Gerhard Schröder nimmt 2004 erstmals ein deutscher Regierungschef an den D-Day-Feierlichkeiten teil. Der Sturm auf Hitlers letzte Bastionen sei "kein Sieg über Deutschland, sondern ein Sieg für Deutschland" gewesen, sagt der SPD-Kanzler, der Gastgeber Jacques Chirac für die "großherzige" Einladung dankt.

Er besucht allerdings nicht den großen deutschen Soldatenfriedhof in La Cambe, wo unter den 21.000 Begrabenen auch SS-Vertreter sind, sondern nur den Gedenkort in Ranville mit 322 namentlich bekannten Wehrmachtssoldaten, unter denen keine SS-Angehörigen waren.

Jake Larson ist einer der wenigen noch lebenden Veteranen, die beim D-Day dabei waren.

REUTERS/Dylan Bouscher

Eine gewisse Ironie besteht aus heutiger Sicht darin, dass Schröder in der Normandie auch Putin trifft, den Chirac zum ersten Mal eingeladen hat. Der Franzose unterstreicht mit dieser Geste vor allem seine Distanz zum amerikanisch geführten Irakkrieg von 2003.

George Bush und Jacques Chirac verhandeln in der Normandie hinter verschlossenen Türen über Irak-Resolutionen im Uno-Sicherheitsrat – ein Zeichen, dass sich die Nato-Mitglieder damals den Luxus gravierender Differenzen leisteten. Schröder stellt nach seiner Kritik am Irakkrieg klar, die Deutschen seien keine Pazifisten: "Wo militärisches Eingreifen nötig ist, entzieht sich Deutschland seiner Verantwortung für Frieden und Menschenrechte nicht." Dass sich diese Haltung Deutschlands einmal gegen seinen Freund Putin richten würde, ahnte Schröder damals nicht.

6. Juni 2009: Russische Schatten über dem D-Day

Sehr gefasst, aber entspannter als ihr Vorvorgänger Kohl nimmt Angela Merkel an ihrem ersten D-Day teil. Die deutsche Kanzlerin besucht unter anderem Omaha Beach, wo mutige US-Ranger die Felsen der Pointe du Hoc im deutschen Geschützfeuer hochgeklettert waren. Der transatlantische Irakkrieg-Disput ist überwunden, die Fotografen fokussieren sich auf Michelle Obama und die überhohen Schuhabsätze von Gastgeber Nicolas Sarkozy. Steven Spielberg und Tom Hanks präsentieren ihren D-Day-Kriegsfilm Der Soldat James Ryan.

Überschattet wird der D-Day vom brutalen Vorgehen der russischen Armee im Vorjahr in Georgien. Putin, damals nur Premierminister, und "sein" Präsident Dmitri Medwedew sind deshalb gar nicht erst zur Normandie-Gedenkfeier gekommen. Ein schlechtes Omen für die Zukunft.

6. Juni 2014: Vorboten des Ukrainekriegs

Drei Monate nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland lädt Gastgeber François Hollande Wladimir Putin widerstrebend in die Normandie ein. Konsequenter als viele meidet die britische Königin Elizabeth II. den Russen. Hollande muss schon am Vorabend der Feier jonglieren: Um 19 Uhr diniert er mit Barack Obama, um 21 Uhr mit Putin. Von Hillary Clinton mit Hitler verglichen, giftet Putin, Frauen seien schwach, weshalb er nicht mit ihnen debattiere.

Mit Merkel muss er dennoch. Sie, die Deutsche, spielt an diesem D-Day sogar Vermittlerin. Sie erreicht, dass Putin und der ukrainische Präsident Petro Poroschenko einander die Hand schütteln. Merkel und Hollande zimmern daraus das vierköpfige "Normandie-Format". Putin spielt mit, obwohl er hintenrum bereits voll in den Kriegsplanungen gegen die Ukraine steckt. Hollande wird bei dem Treffen bewusst, dass Putin falsch spielt: Zwei Monate später wird der französische Präsident die Lieferung von zwei Hubschrauberträgern des Typs Mistral (Kostenpunkt 1,2 Milliarden Euro) an die russische Marine abbrechen.

Am 6. Juni 2014 vermittelt Angela Merkel zwischen Petro Poroschenko und Wladimir Putin.

AP/Regis Duvignau

6. Juni 2019: Trump auf Distanz zu Europa

Emmanuel Macron beendet Putins unwürdiges diplomatisches Doppelspiel, indem er ihn nicht mehr in die Normandie einlädt. Der Kreml antwortet kühl, Putin habe "ehrlich gesagt nichts dagegen". Der Russe weiß, dass seine Attacke auf die Ukraine und damit der endgültige Bruch mit den Ex-Alliierten nur eine Frage der Zeit ist.

2019 ist der Westen allerdings noch mit sich selber beschäftigt, das heißt mit Donald Trump. Der US-Präsident bezeichnet die transatlantische Beziehung immerhin als "unverwüstlich". In der langen Geschichte der D-Day-Feiern wirkt dieser 75. Jahrestag wie der Abschluss einer Ära – der Ära des Friedens auf dem europäischen Kontinent: Die Langzeitkönigin Elizabeth II. und die Langzeitkanzlerin Merkel sind zum letzten Mal dabei. Der Gesichtsausdruck der Deutschen ist besorgt, wenn die Rede auf Europa kommt.

6. Juni 2024: Die letzten Veteranen

Am 80. Jahrestag leben nicht mehr viele D-Day-Soldaten. Laut dem Normandy Victory Museum können heuer nur noch etwa 60 Veteranen zu den Landungsstränden kommen, um zu berichten, wie es damals war. Und wie es wieder werden könnte.

(Stefan Brändle aus Paris, 4.6.2024)

Truppen landen am 6. Juni 1944 am Juno Beach.

IMAGO/Gemini

6. Juni 1944: Der längste Tag der Weltgeschichte

Am D-Day, dem 6. Juni 1944, überquert eine Armada von 132.000 US-amerikanischen, britischen, kanadischen, polnischen und französischen Soldaten im Morgengrauen den Ärmelkanal, um in der deutsch besetzten Normandie einen Brückenkopf für die Rückeroberung Europas zu bilden. Unter hohen Verlusten setzen sie sich an fünf Landungsstränden wie Omaha Beach fest.

Am Abend zeigt sich, dass die "Operation Overlord" gelungen ist. Die Wehrmacht, die den Angriff aufgrund alliierter Täuschungsmanöver an einem anderen Ort erwartet hatte, leistet noch monatelang Widerstand, bis sie sich aus Frankreich zurückziehen muss. Der Zweite Weltkrieg endet im Mai 1945 mit der Kapitulation des Naziregimes. Doch die Geschichte geht weiter – ablesbar allein schon an der Entwicklung der runden Gedenktage rund um den Längsten Tag, wie der bekannteste D-Day-Film von 1962 heißt.

6. Juni 1984: Sowjetische Gegenpropaganda

Jahrzehntelang stört sich die Sowjetunion an den D-Day-Feiern westlicher Nationen an den französischen Landungsstränden. Die Sowjetpropaganda behauptet in ihren Kampagnen, die Normandie-Operation sei "historisch nebensächlich" gewesen; die Entscheidung sei vielmehr an der russischen Front gefallen. Die Amerikaner und Briten hätten die Normandie-Landung zudem bewusst verzögert, um die Sowjetunion durch die Wehrmacht ausbluten zu lassen.

US-Präsident Ronald Reagan erklärt dagegen am 40. D-Day-Jahrestag vermittelnd, die Amerikaner im Westen und die Russen im Osten hätten Hitler mit einer Zangenbewegung gemeinsam in die Knie gezwungen. Trotz des Kalten Krieges schlägt der US-Amerikaner der Sowjetunion in der Normandie eine "Öffnung im Geist der Versöhnung" vor. Moskau ortet in der Nato aber die gleichen "Neonazis", die auch Wladimir Putin später in der Ukraine ausmachen wird.

US-Präsident Ronald Reagan erklärt dagegen am 40. D-Day-Jahrestag vermittelnd, die Amerikaner im Westen und die Russen im Osten hätten Hitler mit einer Zangenbewegung gemeinsam in die Knie gezwungen. Trotz des Kalten Krieges schlägt der US-Amerikaner der Sowjetunion in der Normandie eine "Öffnung im Geist der Versöhnung" vor. Moskau ortet in der Nato aber die gleichen "Neonazis", die auch Wladimir Putin später in der Ukraine ausmachen wird.

Weitere Soldaten kommen einen Tag nach dem D-Day am Omaha Beach an.

imago/UIG

6. Juni 1994: Helmut Kohls Skrupel

Beim 50. Jahrestag der alliierten Landung sind erstmals Diplomaten der Russischen Föderation zugegen. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zeugt dies von einem – wie man sehen wird: nur vorübergehenden – ost-westlichen Tauwetter. Der deutsche Kanzler Helmut Kohl (CDU) leistet der Einladung durch den französischen Präsidenten François Mitterrand hingegen nicht Folge.

hm widerstrebt nicht so sehr, ein Zeichen der Reue zu zeigen, wie deutsche und andere Medien angeregt hatten; vielmehr lässt er durchblicken, die militärische Befreiung Westeuropas habe auch für die Deutschen viel Leid und Zerstörung gebracht. US-Präsident Bill Clinton äußert seine "tiefe Enttäuschung" über Kohls Abwesenheit, die bei den Feierlichkeiten eine "Lücke" hinterlasse. Zum Zeichen, dass sein Zurückstehen nicht gegen Frankreich gerichtet ist, erstattet Kohl Mitterrand wenige Tage vor dem D-Day-Gedenktag ein Gemälde von Claude Monet, das die Nazis geraubt hatten.

6. Juni 2004: Schröder trifft Putin

Zehn Jahre später sind die Kriegswunden in Deutschland besser vernarbt: Mit Gerhard Schröder nimmt 2004 erstmals ein deutscher Regierungschef an den D-Day-Feierlichkeiten teil. Der Sturm auf Hitlers letzte Bastionen sei "kein Sieg über Deutschland, sondern ein Sieg für Deutschland" gewesen, sagt der SPD-Kanzler, der Gastgeber Jacques Chirac für die "großherzige" Einladung dankt.

Er besucht allerdings nicht den großen deutschen Soldatenfriedhof in La Cambe, wo unter den 21.000 Begrabenen auch SS-Vertreter sind, sondern nur den Gedenkort in Ranville mit 322 namentlich bekannten Wehrmachtssoldaten, unter denen keine SS-Angehörigen waren.

Jake Larson ist einer der wenigen noch lebenden Veteranen, die beim D-Day dabei waren.

REUTERS/Dylan Bouscher

Eine gewisse Ironie besteht aus heutiger Sicht darin, dass Schröder in der Normandie auch Putin trifft, den Chirac zum ersten Mal eingeladen hat. Der Franzose unterstreicht mit dieser Geste vor allem seine Distanz zum amerikanisch geführten Irakkrieg von 2003.

George Bush und Jacques Chirac verhandeln in der Normandie hinter verschlossenen Türen über Irak-Resolutionen im Uno-Sicherheitsrat – ein Zeichen, dass sich die Nato-Mitglieder damals den Luxus gravierender Differenzen leisteten. Schröder stellt nach seiner Kritik am Irakkrieg klar, die Deutschen seien keine Pazifisten: "Wo militärisches Eingreifen nötig ist, entzieht sich Deutschland seiner Verantwortung für Frieden und Menschenrechte nicht." Dass sich diese Haltung Deutschlands einmal gegen seinen Freund Putin richten würde, ahnte Schröder damals nicht.

6. Juni 2009: Russische Schatten über dem D-Day

Sehr gefasst, aber entspannter als ihr Vorvorgänger Kohl nimmt Angela Merkel an ihrem ersten D-Day teil. Die deutsche Kanzlerin besucht unter anderem Omaha Beach, wo mutige US-Ranger die Felsen der Pointe du Hoc im deutschen Geschützfeuer hochgeklettert waren. Der transatlantische Irakkrieg-Disput ist überwunden, die Fotografen fokussieren sich auf Michelle Obama und die überhohen Schuhabsätze von Gastgeber Nicolas Sarkozy. Steven Spielberg und Tom Hanks präsentieren ihren D-Day-Kriegsfilm Der Soldat James Ryan.

Überschattet wird der D-Day vom brutalen Vorgehen der russischen Armee im Vorjahr in Georgien. Putin, damals nur Premierminister, und "sein" Präsident Dmitri Medwedew sind deshalb gar nicht erst zur Normandie-Gedenkfeier gekommen. Ein schlechtes Omen für die Zukunft.

6. Juni 2014: Vorboten des Ukrainekriegs

Drei Monate nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland lädt Gastgeber François Hollande Wladimir Putin widerstrebend in die Normandie ein. Konsequenter als viele meidet die britische Königin Elizabeth II. den Russen. Hollande muss schon am Vorabend der Feier jonglieren: Um 19 Uhr diniert er mit Barack Obama, um 21 Uhr mit Putin. Von Hillary Clinton mit Hitler verglichen, giftet Putin, Frauen seien schwach, weshalb er nicht mit ihnen debattiere.

Mit Merkel muss er dennoch. Sie, die Deutsche, spielt an diesem D-Day sogar Vermittlerin. Sie erreicht, dass Putin und der ukrainische Präsident Petro Poroschenko einander die Hand schütteln. Merkel und Hollande zimmern daraus das vierköpfige "Normandie-Format". Putin spielt mit, obwohl er hintenrum bereits voll in den Kriegsplanungen gegen die Ukraine steckt. Hollande wird bei dem Treffen bewusst, dass Putin falsch spielt: Zwei Monate später wird der französische Präsident die Lieferung von zwei Hubschrauberträgern des Typs Mistral (Kostenpunkt 1,2 Milliarden Euro) an die russische Marine abbrechen.

Am 6. Juni 2014 vermittelt Angela Merkel zwischen Petro Poroschenko und Wladimir Putin.

AP/Regis Duvignau

6. Juni 2019: Trump auf Distanz zu Europa

Emmanuel Macron beendet Putins unwürdiges diplomatisches Doppelspiel, indem er ihn nicht mehr in die Normandie einlädt. Der Kreml antwortet kühl, Putin habe "ehrlich gesagt nichts dagegen". Der Russe weiß, dass seine Attacke auf die Ukraine und damit der endgültige Bruch mit den Ex-Alliierten nur eine Frage der Zeit ist.

2019 ist der Westen allerdings noch mit sich selber beschäftigt, das heißt mit Donald Trump. Der US-Präsident bezeichnet die transatlantische Beziehung immerhin als "unverwüstlich". In der langen Geschichte der D-Day-Feiern wirkt dieser 75. Jahrestag wie der Abschluss einer Ära – der Ära des Friedens auf dem europäischen Kontinent: Die Langzeitkönigin Elizabeth II. und die Langzeitkanzlerin Merkel sind zum letzten Mal dabei. Der Gesichtsausdruck der Deutschen ist besorgt, wenn die Rede auf Europa kommt.

6. Juni 2024: Die letzten Veteranen

Am 80. Jahrestag leben nicht mehr viele D-Day-Soldaten. Laut dem Normandy Victory Museum können heuer nur noch etwa 60 Veteranen zu den Landungsstränden kommen, um zu berichten, wie es damals war. Und wie es wieder werden könnte.

(Stefan Brändle aus Paris, 4.6.2024)