Ehemalige Gefangene erzählen, wie sie im KZ Mauthausen überlebten

859 Häftlinge berichten über SS-Terror, Freundschaften und darüber, wie drei Zigaretten einem das Leben retten konnten

Marlene Erhart

9. März 2025, 12:01

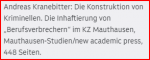

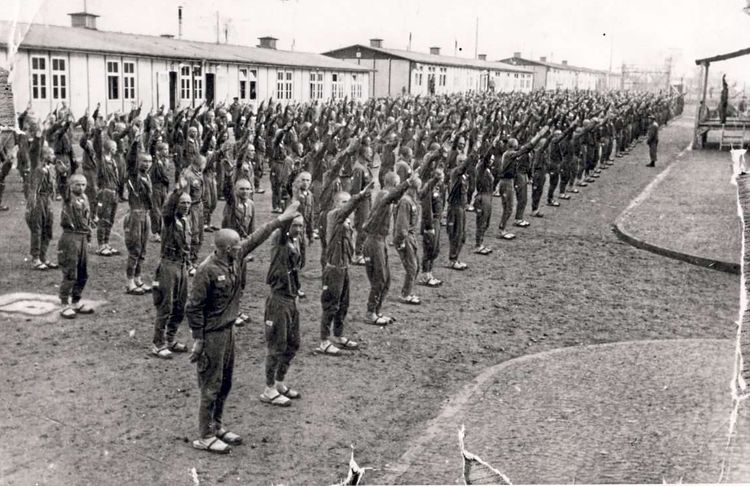

Häftlinge werden auf dem Appellplatz des KZ Mauthausen zum Hitlergruß gezwungen. Der Häftling im Vordergrund führt den Gruß mit der linken Hand aus.

Mauthausen Memorial

Am Bahnhof Mauthausen herrscht an diesem Novembervormittag kaum Betrieb. Wer aus dem gerade angekommenen Zug steigt, versucht schnell ins Warme zu kommen. Alexander Prenninger, Senior Researcher am

Ludwig Boltzmann Institute for Digital History, lässt den Blick über die Gleise schweifen. "Der Großteil der Gefangenen ist hier angekommen", sagt der Historiker. Manchmal in Personenzügen, etwa aus dem Linzer Gestapo-Gefängnis, meist jedoch in Viehwaggons – und mehrheitlich in den Abend- und Nachstunden. "Der größte dokumentierte Transport brachte 5000 Menschen hierher." Seit Jahren arbeitet Prenninger im

Mauthausen Survivors Research Project (MSRP), einem der größten Forschungsprojekte, das je hinsichtlich eines einzelnen KZ durchgeführt wurde. Viele Erinnerungen Überlebender kennt er aus erster Hand.

Gleich bei der Ankunft sollten brutal und entwürdigend gestaltete Prozeduren den Menschen vor Augen führen, was sie ab nun zu erwarten hatten. So auch jenen 1500 französischen Häftlingen, die am Abend des 8. April 1944 aus dem

Lager Royallieu bei Compiègne in Mauthausen eintrafen. Rund 55 Prozent von ihnen starben im KZ. Wie viele Menschen schon den Transport nicht überlebten, ist unklar, "in Mauthausen wurden dazu keine Aufzeichnungen geführt", sagt Prenninger. Auf dem Soldatenfriedhof, knapp eineinhalb Kilometer vom Bahnhof entfernt, werde jedoch ein Massengrab mit rund 2.000 Toten der Transporte vermutet.

Der Einschüchterungseffekt des massiv gebauten Konzentrationslagers Mauthausen auf die ankommenden Deportierten war enorm. Viele Überlebende erzählen vom Schrecken des ersten Anblicks.

Florian Voggeneder

Gebrüll und Gelächter am Bahnhof

Wer die Fahrt überlebte, kam in einer Inszenierung absoluter Herrschaft an. Das schilderten auch Überlebende des Transports aus Frankreich. Die Türen wurden aufgerissen, das Gebell von Hunden mischte sich mit dem Gebrüll der SS-Offiziere, unter Schlägen und Fußtritten mussten sie Aufstellung für den Marsch zum vier Kilometer entfernten Lager nehmen. Die Ankunft der Deportierten fiel auf den Vorabend des Ostersonntags. In Vorfreude seien Einheimische in Cafés gesessen, in denen "das Bier in Strömen floss", erinnert sich der Gefangene René Gille:

"Ich sehe auch diesen Schmied wieder, wie er vor seiner Werkstatt Pfeife raucht und lacht, aus vollem Halse lacht, als er uns sieht, seine Frau grinst. Die übrigen lässt unser Zug ungerührt, sie schauen kaum hin. Sie haben andere gesehen, sie wissen schon, dass Hunderttausende denselben Weg genommen haben, denselben Anstieg und dass nur wenige wieder heruntergekommen sind."

WISSEN: Die letzten Überlebenden erzählen

Das internationale und interdisziplinäre Mauthausen Survivors Research Project (MSRP) baut auf dem

Mauthausen Survivors Documentation Project (MSDP) auf. Dafür wurden 859 Audio- und Video-Interviews mit den letzten lebenden ehemaligen Mauthausen-Häftlingen aus Europa, Amerika und Israel geführt. Mehr als 100 Forschende kooperieren darin und nutzen die in 16 Sprachen geführten Interviews für die wissenschaftliche Analyse und Neueinschätzung der vielen Facetten des KZ-Systems. Der dritte Band der zugehörigen Buchreihe "Europa in Mauthausen" ist 2024 unter dem Titel

Gefangen in Mauthausen erschienen. Er handelt vom Alltag der Häftlinge im KZ Mauthausen und seinen mehr als 40 Außenlagern sowie ihren Versuchen, die sich im Terrorsystem bietenden Überlebenschancen zu nutzen.

Perfid betriebene Maschinerie

190.000 Menschen waren zwischen 1938 und der Befreiung 1945 im

Lagersystem Mauthausen inhaftiert. Heute geht man davon aus, dass 90.000 von ihnen im Lagerkomplex starben. Angesichts dieser Zahl ist es kein Wunder, dass Bilder von Leichenbergen, abgemagerten Menschen und Chaos die heutige Vorstellung des Daseins im Stammlager Mauthausen prägen. "Bei diesen Bildern handelt es sich aber um Szenen aus der Zeit der Befreiung", erklärt Historiker Prenninger.

Während des siebenjährigen Bestehens des KZ Mauthausen waren diese katastrophalen Zustände nicht immer die Norm. Zwar waren die Bedingungen stets grausam und menschenverachtend, doch war die SS auf Ordnung und Funktionalität bedacht. Nur so war es möglich, die Arbeitskraft der Häftlinge bis zum Äußersten auszubeuten und die Lager – so zynisch das ist – möglichst reibungslos am Laufen zu halten.

Blick vom Appellplatz im Konzentrationslager Mauthausen auf das Haupttor, durch das Häftlinge ins KZ getrieben wurden.

IMAGO/Harald Dostal

Die Festung über dem Donautal

In nahezu allen Zeugnissen Überlebender finden sich Erzählungen zu dem Moment, an dem die Häftlinge zum ersten Mal das KZ Mauthausen – das in seiner heutigen Form seit 1942 besteht – erblickten. René Gille schilderte:

"Mauthausen ist nicht ein Lager wie die anderen, sondern eine Festung aus Granit, […] Ein tödliches Schweigen herrscht an diesem Ort. […]. Wir sind niedergeschmettert, und eine unbestimmbare Angst ergreift uns […]."

In zahlreichen Interviews zitieren Überlebende angesichts des beängstigenden Bildes die Aufschrift über den Toren zur Hölle in Dantes' Inferno: "Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren". Der erste Anblick brachte auch die Italienerin Carla Martini, die sich selbst als Optimistin bezeichnete, völlig aus der Fassung:

"Mir vergingen die Sinne, und meine Schwester [sagt] zu mir: 'Liliana, hier kommen wir nicht mehr raus!' In diesem Augenblick habe ich unglaublichen Zorn gegen Gott gespürt: 'Gott, Gott, du kannst nicht existieren, wenn es solche Dinge gibt!'"

Häufig erwähnt wird der starke Kontrast zwischen dem Bollwerk aus Granit und der malerischen Landschaft: in der Ferne Bergketten, davor der Blick aufs Donautal.

Die SS im Baugeschäft

Das im Winter ständig von Wind umwehte KZ Mauthausen steht nicht zufällig auf dieser Anhöhe. In der Umgebung liegen viele Steinbrüche, einer davon direkt unterhalb des KZ. Da ihn die SS von der Stadt Wien gepachtet hatte, bekam er den Namen "Wiener Graben". Ende der 1930er, als im Deutschen Reich etliche Monumentalbauten entstanden, entwickelte sich die SS zum Baukonzern. Sie unterhielt Ziegeleien und Steinbrüche, was hochlukrative Geschäfte versprach. Tragende Säule der Unternehmung war die Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen.

Häftlinge tragen Steine über die "Todesstiege" im Steinbruch "Wiener Graben". Sie ist das wohl bekannteste Symbol für die "Vernichtung durch Arbeit".

Image Bank WW2 - NIOD

1940 erhielt das Doppellager Mauthausen-Gusen als einziges KZ die Lagerstufe III: Es war zur "Vernichtung durch Arbeit" vorgesehen. Die Tötung der Häftlinge war zwar nicht der vorrangige Zweck, ihr Tod wurde durch Schwerstarbeit, mangelnde Ernährung und medizinische Versorgung aber in Kauf genommen oder bewusst herbeigeführt.

WISSEN: Chronologie des KZ-Systems

1933 entstanden überall im Deutschen Reich sogenannte wilde Konzentrationslager. Sie wurden oft schnell und provisorisch an unterschiedlichsten Orten errichtet. Das KZ Dachau wurde bereits von der SS betrieben und galt als "Modell- und Musterlager".

1935 gab es unterschiedlich geführte Konzentrationslager, etwa SA-Lager und staatlich geführte KZs. Viele standen quasi leer, die Häftlingszahl im ganzen Reichsgebiet lag bei rund 5000 Personen.

1935/36 fielen viele Lager in die Hand der SS, die diese erhalten und die darin gebundene Arbeitskraft für ihre Zwecke nutzen wollte.

1936/37 reformierte die SS das KZ-System und schloss viele der Stätten. Stattdessen sollten gebietsweise große Lager entstehen. Gegründet wurden etwa das KZ Buchenwald, das KZ Flossenbürg und das Frauen-KZ Ravensbrück.

1938 kam nach dem "Anschluss" die Idee auf, ein Lager für Gegner des NS-Regimes zu errichten. Die ersten 304 Häftlinge kamen aus dem KZ Dachau nach Mauthausen, es waren Österreicher und Deutsche, die von der SS als "Berufsverbrecher" oder "asozial" eingestuft waren. Sie und nachfolgende Gefangene mussten das Stammlager aufbauen.

1939 ließ die SS wenige Kilometer von Mauthausen das KZ Gusen errichten.

1941 ging das Lager Gusen I in Betrieb. Im KZ Mauthausen wurde eine Gaskammer zur systematischen Ermordung bestimmter Häftlingsgruppen errichtet. Davor wurden Gefangene in der Gaskammer von Hartheim ermordet.

1942/43 begann aufgrund zunehmender Luftangriffe der Bau unterirdischer Anlagen, etwa in Melk (Tarnname "Quarz") für das Wälzlagerwerk der Steyr-Daimler-Puch AG, in Ebensee ("Zement") für Raketenforschung und -entwicklung, in Gusen ("Kellerbau") und St. Georgen an der Gusen ("Bergkristall") für die Flugzeugfertigung der Firma Messerschmitt und die Waffenproduktion.

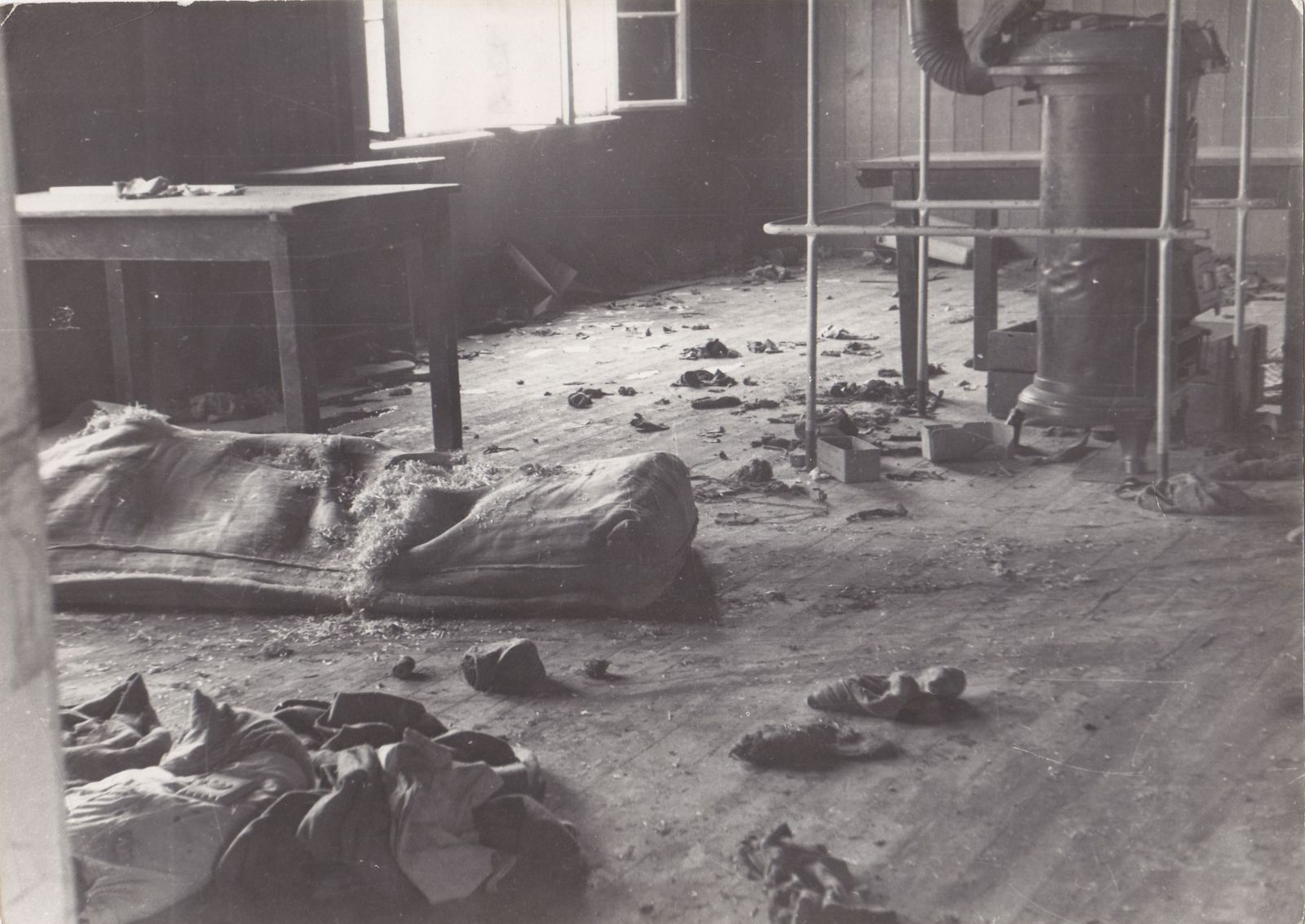

Kahlrasiert und nackt

Das Prozedere bei der Ankunft im Lager war Teil der Terrorisierung durch die SS. Deportierte mussten teilweise stundenlang und oft bei eisiger Kälte an der Lagermauer warten. Im Winter erfroren viele – dem wurde teilweise nachgeholfen, indem die Wartenden mit Wasser überschüttet wurden. Die Überlebenden wurden im Untergeschoß der Wäschereibaracke am ganzen Körper rasiert. Die ausgeteilte Kleidung war häufig löchrig, zu klein oder zu groß. Viele waren von ihrem Anblick – kahlgeschoren und in Fetzen gehüllt – erschüttert. Es war nicht der einzige Schock.

Besonders für Frauen und Mädchen war die eigene Nacktheit und jene der Mitgefangenen entsetzlich. "Man muss sich vorstellen, wie schamhaft junge Frauen damals aufgewachsen sind, nicht einmal in der Familie hat man sich nackt gesehen", sagt Prenninger. Zu dieser Bloßstellung kamen oft sexuelle Avancen oder Missbrauch. Auch dass manche Frauen im KZ ihren Körper für Essen verkaufen, erschüttert viele weibliche Gefangene. Wird Mauthausen oft als Männerlager gesehen, waren dort nach heutigem Wissensstand auch etwa 10.000 Frauen inhaftiert.

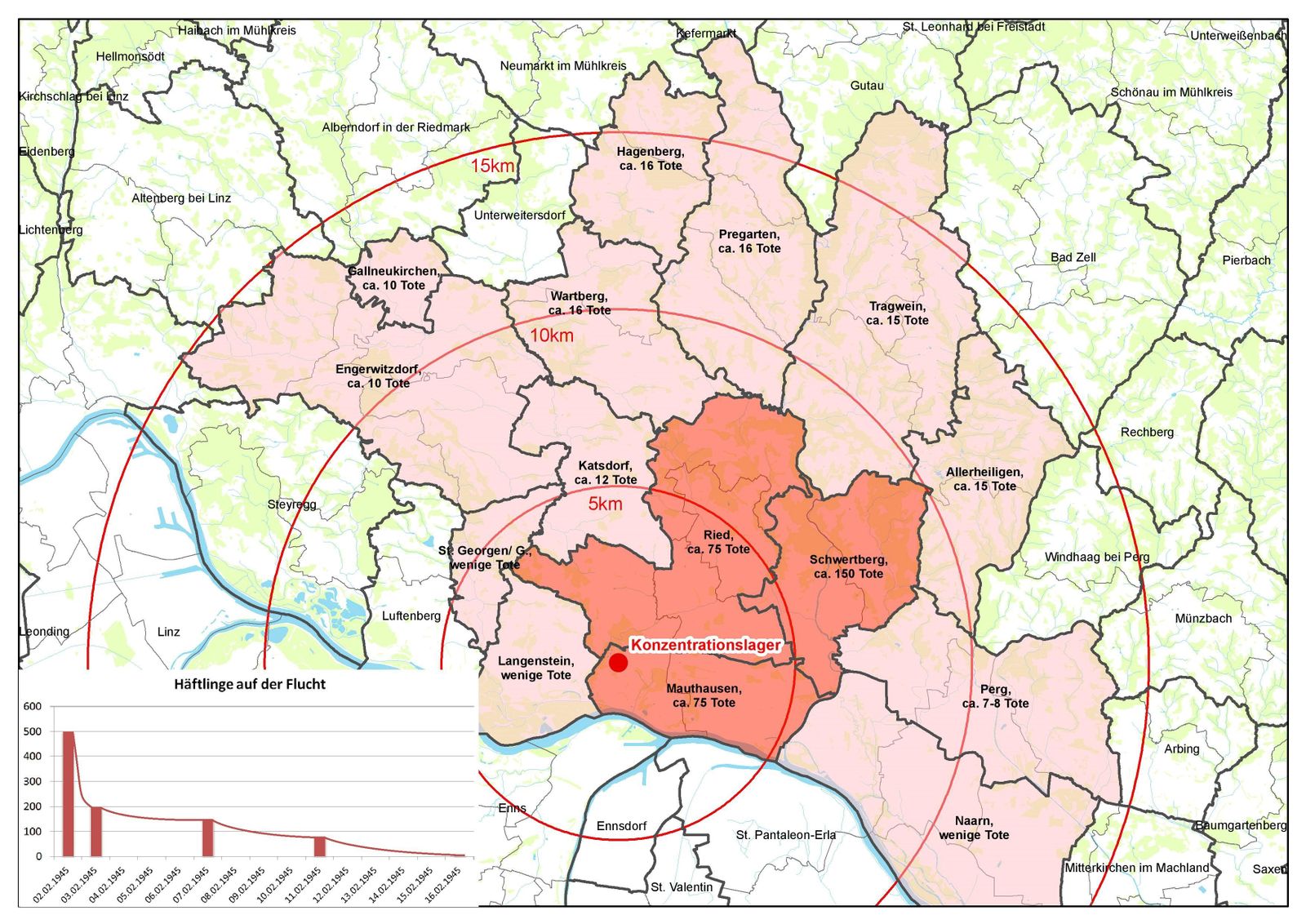

Karte mit den Geburtsorten der imMauthausen Survivors Documentation Project interviewten überlebenden Häftlinge des KZ Mauthausen.

Manuela Schmidt

Vor Schwerstarbeit verschont

Ein wesentlicher Faktor für das Überleben war die zugeteilte Arbeitsstelle. Vor Schwerstarbeit verschont zu bleiben hieß, die eigenen Kräfte eher schonen zu können. Bekanntschaften konnten hier schon bei der Ankunft ausschlaggebend sein. "Es wird häufig berichtet, dass jemand in der Lagerschreibstube jemanden in einem Transport erkennt und versucht, den zu unterstützen, indem er ihn in ein Arbeits- oder Außenkommando bringt, wo die Arbeit leichter ist", erzählt Prenninger.

Die gefragten Berufe Mechaniker, Koch und Arzt konnten einfachere Arbeits- und Lebensbedingungen bringen, auch technische Ausbildungen waren von Vorteil. Der Grieche

Iakovos Kambanellis kam als Absolvent einer technischen Schule in einem technischen Büro unter. Die dortigen Bedingungen sicherten ihm das Überleben, sein Vorgesetzter, "ein freier Bürger", habe ihn gut behandelt, erzählt er. Als eine Art Leasingbetrieb verteilte die SS Zwangsarbeiter nicht nur auf die Außenlager, sondern auch an Privatunternehmen. Vielen Memoiren zufolge verhielten sich Zivilarbeiter anders als die SS, versorgten die KZ-Häftlinge etwa mit Essen.

WISSEN: Mauthausen als Drehscheibe

Ab 1943 entwickelte sich das KZ Mauthausen zur Drehscheibe für Zwangsarbeiter. Häftlinge kamen hier an und wurden von der SS auf die mehr als 40 Außenlager verteilt. Waren Häftlinge zu schwach und nicht mehr fähig zu arbeiten, wurden sie nach Mauthausen zurückgeschickt und durch andere ersetzt. Im Sanitätslager des KZ Mauthausen fand die Selektion der Schwächsten statt. Sie wurden ermordet.

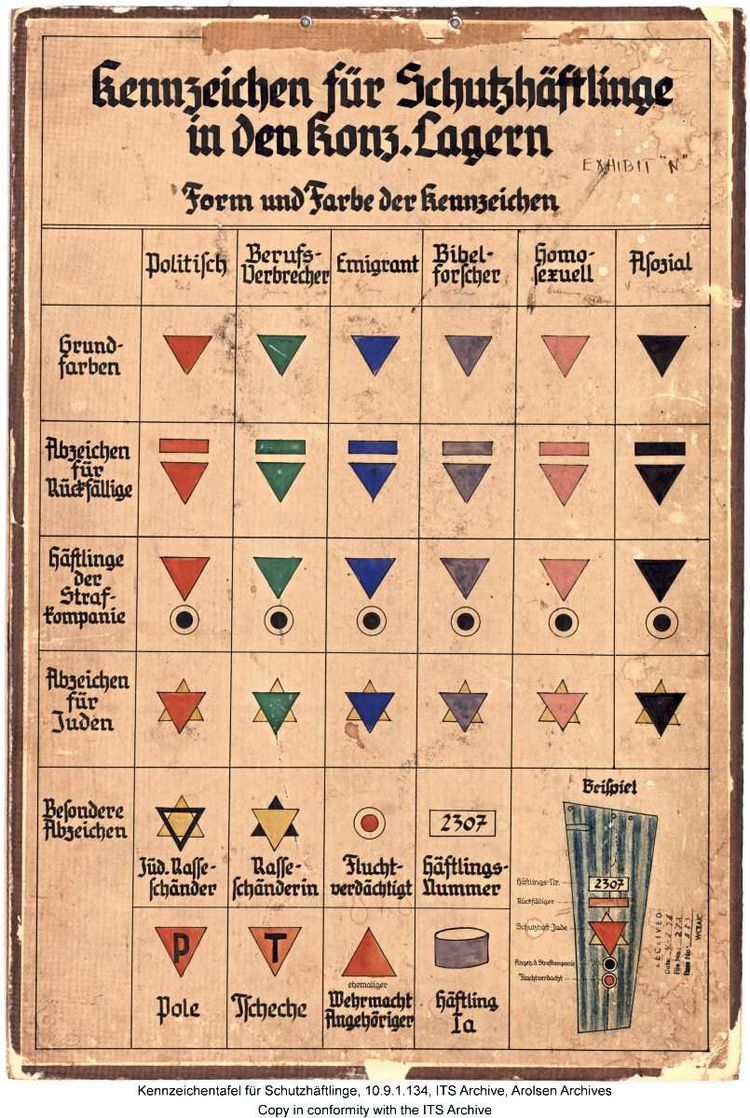

Übersicht der Häftlingsbezeichnungen. Dies ist eine der wenigen erhaltenen Kennzeichentafeln, sie stammt aus dem KZ Dachau.

Arolsen Archives

Hierarchie der Gefangenen

Die Überlebenswahrscheinlichkeit hing stark davon ab,

welcher Gefangenengruppe man angehörte. In der rassischen Hierarchie der SS standen jüdische Häftlinge sowie Roma und Sinti an unterster Stelle. Sie wurden häufig sofort nach der Ankunft exekutiert. Auch Häftlinge mit slawischer Muttersprache und Kriegsgefangene aus der Sowjetunion überlebten oft nur kurze Zeit. Während Bestehens des KZ änderten sich die Hierarchien aber stetig, wie die Geschichte spanischer Häftlinge beispielhaft zeigt.

Sie galten der SS als kampferfahren und gefährlich und wurden anfangs systematisch ermordet. Schließlich sank die Todesrate jedoch. Andere, stärker angefeindete Gruppen waren nachgerückt, das verringerte den Vernichtungsdruck auf alle, die schon im Lager waren. Forschende sprechen von einer Blitzableiter-Funktion neu Ankommender. In der Folge konnten Überlebende einst verfolgter Gruppen in der Lagerhierarchie aufsteigen, Macht gewinnen und sogar Privilegien wie Fußball spielen oder Besuche im Lagerbordell genießen.

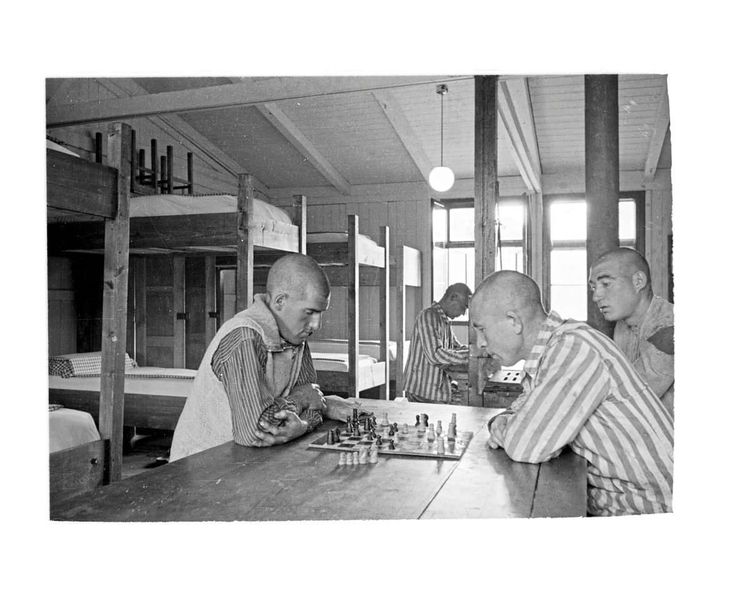

Privilegierte Häftlinge beim Schachspiel. Obwohl die bessergestellten Schutzhäftlinge als Handlanger der SS tatsächlich umfassende Privilegien genossen, handelt es sich bei dieser Aufnahme um eine Propaganda-Fotografie der SS aus dem Mauthausen Außenlager in Vöcklabruck. Sie sollte zeigen, wie gut die Bedingungen in den Lagern waren.

Mauthausen Memorial

Kapos als Lagerprominenz

Zur privilegierten Schicht der Funktionshäftlinge zählten rund zehn Prozent der Gefangenen. Im Stammlager Mauthausen waren es zunächst überwiegend österreichische und deutsche, als kriminell eingestufte Insassen. Die sogenannten Kapos hielten für die SS die Ordnung aufrecht, hatten Zugang zu Essen und anderen begehrten Gütern. Einerseits sollte diese Rangordnung Insassen gegeneinander ausspielen, andererseits war die SS für die Kontrolle des Lagers auf die Mitarbeit Gefangener angewiesen.

Den oft als "Lagerprominenz" bezeichneten Kapos war es erlaubt, Gewalt auszuüben, sogar zu töten. "Ich schlage dich tot" war im KZ keine Redewendung, sondern Realität, erzählt der Überlebende

Marcello Martini. Er habe mehr erschlagene Personen gesehen als solche, die auf andere Weise gewaltsam durch die SS und Kapos zu Tode kamen.

"Man wusste sehr gut, dass das Leben nur von Minute zu Minute gelebt wird. Und wenn ich sage, von Minute zu Minute, dann meine ich das wörtlich, denn aus einer Tür zu treten, sich nach rechts, links zu wenden, bedeutete zu überleben oder zu sterben. Man konnte leicht einem Kapo begegnen, dem in diesem Moment die Idee kam, sich abzureagieren."

In einigen Erinnerungen beschreiben überlebende Häftlinge sehr genau das Aussehen des KZ Mauthausen, auch die hohen Mauern, bewehrt mit Stacheldraht, finden Erwähnung.

IMAGO/Daniel Scharinger

Keine Angst vor dem Tod

Viele Überlebende sagen, dass sie bald keine Angst mehr vor dem Tod, aber große Angst vor der Art und Weise hatten, wie sie sterben würden. "Die Fantasie kannte keine Grenzen bei den Methoden des Tötens", erklärt Martini. "An einem gewissen Punkt wurde die Gaskammer erstrebenswert; es war ein schneller, schmerzloser Tod, besser als von den Hunden zerfleischt oder bis zur Unkenntlichkeit geschlagen zu werden." Von nächtlichen Selbstmorden am mit Strom geladenen Stacheldraht berichtet

Miloslav Čeřenský: "Sie sprangen auf und gingen in den Draht. Es war ein schneller, einfacher Tod, schön, schmerzlos."

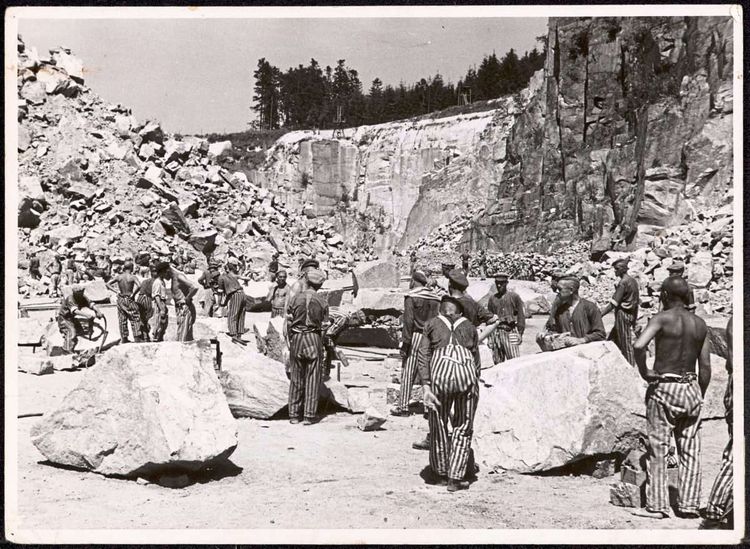

Ein viel erinnerter Ort des willkürlichen Mordens ist der Steinbruch "Wiener Graben". Wegen der schweren Arbeit überlebten die meisten Häftlinge ohnehin nicht länger als drei Monate, erzählt Čeřenský. Die Lebensdauer jüdischer Häftlinge gibt er mit maximal drei Tagen an, viele seien von Funktionshäftlingen über die Steinbruchkante gestoßen worden. "Die Kapos fürchteten sich auch hinzugehen, also stießen sie sie mit langen Stangen in den Abgrund."

KZ-Häftlinge bei der Arbeit im Steinbruch "Wiener Graben". Aus dem hier abgebauten Granit bestand auch das Stammlager Mauthausen selbst.

Image Bank WW2 - NIOD

WISSEN: Verschleierte Morde

Viele Gruppen kamen lediglich ins KZ Mauthausen, um gezielt ermordet zu werden, auch in späten Kriegsjahren. So etwa sowjetische Offiziere, die 1944 im Rahmen der Aktion K. – kurz für Kugel – hingerichtet wurden. Auch rund 100 tschechische Frauen wurden in der letzten Phase des NS-Regimes zur Erschießung ins KZ gebracht. Hinter dem Vermerk "auf der Flucht erschossen" standen meist Morde, bei denen Häftlinge zum Gang an den Zaun der Lagergrenze gezwungen und dann erschossen wurden.

Der Vermerk "Auf der Flucht erschossen" diente dazu, Morde durch die SS an Häftlingen zu verschleiern.

Image Bank WW2 - NIOD

Lebensrettende Zufälle

Trotz der von der SS geschaffenen Extremsituation gelang es – wenn auch begrenzt – sich Momente der Freude und Selbstbehauptung zu schaffen. Soziale Interaktion und Gespräche über Kunst, Kultur oder Kochrezepte waren eine Strategie, um das harte Lagerleben zu bewältigen. Den Interviews zufolge gab es auch Gelegenheiten und Situationen, die Häftlinge zu nutzen wussten, um ihr Leben zu sichern. Auch Zufall und Glück werden genannt, wenn es darum geht, das eigene Überleben zu erklären.

Reno Bonfiglioli hatte von einem französischen Mithäftling – Franzosen durften Rot-Kreuz-Pakete erhalten – Zigaretten bekommen, ein begehrtes Tauschmittel. Er begegnete daraufhin einem deutschen Kapo, bot ihm drei Zigaretten an und forderte nichts dafür. Was ihn anfangs ärgerte, rettete ihm wohl das Leben. Der letzte Transport in die Gaskammer sollte auch ihn fortbringen. Schon am Ausgang stehend sah er den Deutschen: "Er sieht mich, er sagt nichts, er packt mich mit einer Hand, sagt: 'Du nicht!' […] Hätte er mich nicht gesehen, wäre es aus gewesen! […] Es gibt irgendein Schicksal, irgendetwas … man mag es Zufall nennen."

Zeichnung von Leo Haas vom Appell im KZ Mauthausen. Die SS nutzte die Zeit dabei insbesondere beim Abendappell gezielt zur kollektiven Bestrafung. Jede Minute, die der Appell länger dauerte, schwächte die ohnehin entkräfteten Häftlinge zusätzlich.

USHMM

Tauschverhältnisse

Im Lager konnte vieles für Tauschgeschäfte dienen, auch Erlebnisse vor der Haft. Bonfiglioli erzählt von seiner Verbindung zu Giorgio – auch Giorgia genannt. Dieser war als Homosexueller im Lager und Protegé eines Funktionshäftlings. "Ich verdanke wirklich alles Giorgio, Giorgia", sagte Bonfiglioli im Interview. Der Rat, einem Wachmann nie in die Augen zu blicken und alle Befehle zu befolgen, sei Gold wert gewesen. Im Gegenzug erzählte er von seinen Erfahrungen als Soldat in Nordafrika und von Filmen, die er gesehen hatte, was Giorgio gerne hörte und ihm dafür Essen zukommen ließ.

Auch der Tausch sexueller Dienste konnte das Überleben begünstigen. Obwohl homosexuelle Praktiken verboten waren, war allgemein bekannt, dass Kapos oft Beziehungen zu jungen Häftlingen pflegten. Unter Überlebenden herrscht Uneinigkeit, ob sich junge Gefangene freiwillig oder unter Zwang in solche Abhängigkeitsverhältnisse begaben.

Raimondo Ricci spricht im Interview von einer gewissen Zustimmung, "im Sinne, dass diese Beziehungen bedeuteten, sich das Leben zu retten und begünstigte Bedingungen zu genießen, eben nicht zu hungern und so weiter".

Eine Liste des Blockpersonals aus dem Februar 1945 mit dem Hinweis auf Taschen- und Armbanduhren. Blockältesten, sprich Funktionshäftlingen, war der Besitz von Uhren gestattet, um etwa Arbeits- und Essenszeiten genau einhalten zu können und so die Abläufe im Lager zu koordinieren.

Arolsen Archives

Mythos umfassender Solidarität

"Die beste Chance zu überleben haben stabile Zweierbeziehungen geboten", sagt Prenninger. Solche bestanden häufig unter weiblichen Häftlingen. Aus den analysierten Interviews sind hier auch die Erfahrungen griechisch-jüdischer Schwesternpaare hervorzuheben. Die Schwester erinnerte an das Leben vor der Inhaftierung und hielt damit den Überlebenswillen aufrecht. Ein Familienmitglied an der Seite bedeutete generell eine verlässliche Vertrauensperson, deren Hilfe und Beistand bedingungslos waren.

Die nach 1945 dominierende Vorstellungen, alle Häftlinge im Lager hätten in Solidarität zusammengehalten, gilt Forschenden heute eher als Mythos. Trotzdem, so zeigen die analysierten Interviews, existierte ein erstaunliches Maß gegenseitiger Unterstützung. Etliche Interviewte betonen, dass sie ohne die tatkräftige Unterstützung, kleinen Hilfen und den seelischen Beistand von Mithäftlingen nicht überlebt hätten. Nadeschda Tereschtschenko berichtet etwa, dass sie und ihre Mitgefangenen bei ihrer Ankunft im Oktober 1943 Essen von polnischen Häftlingen der Nachbarbaracke erhielt.

Blick aus einer Gefangenenbaracke auf den Arrestblock des KZ Mauthausen. Es war das größte Konzentrationslager der Nationalsozialisten auf dem Gebiet Österreichs, der Ostmark, ab 1942 Alpen- und Donau-Reichsgaue.

IMAGO/Oliver Vogler

Stehlen ist falsch, organisieren nicht

Die Versorgung mit Essen im Lager war kärglich und der Hunger eine der zentralsten Komponenten des Leids. Er ist "der Gefährte aller Stunden, aller Augenblicke, aller Gedanken, aller Reden!", sagte Reno Bonfiglioli. "Der Magen ist ein tollwütiger Hund,/ der kläfft, auffährt und deliriert,/ er reißt die Gedärme heraus mit den Zähnen …", schrieb Barbiano di Belgiojoso in einem Gedicht.

In dieser Not kam es auch zu Diebstahl, bei denen die Häftlingsgesellschaft aber klar zwei Kategorien unterschied, wie Telesfor Matuszak schildert:

"Als größtes Verbrechen galt, wenn ein Häftling einem anderen Häftling etwas gestohlen hatte. Er konnte dafür sogar sterben. Wenn einer dagegen etwas aus der Küche oder dem Lagermagazin mitgehen ließ, war das kein Diebstahl, das hieß dann organisieren."

Vom Lager oder der SS zu stehlen galt als einwandfrei, als kleiner Sieg über die Unterdrücker. An diesem Beispiel zeigt sich, dass unter den Inhaftierten strikte moralische Regeln galten.

Unter den Gefangenen des KZ Mauthausen herrschten moralische Regeln und Wertvorstellungen, erklärt Historiker Prenniger.

Florian Voggeneder

Nach Möglichkeit moralisch

"Es heißt immer, die Menschen wurden durch die SS von Namen zu Nummern gemacht, was zum Teil schon stimmt", sagt Prenninger. Dennoch hatten die Häftlinge weiterhin eigene Wertvorstellungen. "In einem KZ gibt es im Wesentlichen die gleichen Grundgedanken und Ideen von Gesellschaft wie außerhalb des KZ", sagt der Forscher. Diese entsprachen jenen der damaligen Zeit, so gab es auch unter den Häftlingen Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus und Homophobie.

Gleichzeitig existierten aber auch Wertvorstellungen von Freundschaft und gegenseitiger Hilfe. Das entsprechende Verhalten musste jedoch an die Spezifika des KZ angepasst werden. Obwohl es im Lager nicht die eine soziale Realität gab, hieß das Dasein für den Großteil der Gefangenen, sich das Überleben Tag für Tag zu erkämpfen.

Extremfall des Sozialen

Die Extremsituation im Lager könne Menschen dazu bringen, Kameraden das letzte Brot zu stehlen und sie in den Tod zu treiben, schrieb der Überlebende Jorge Semprún. Andererseits werde der Mensch aber auch "zu jenem unbesiegbaren Wesen, das fähig ist, den letzten Zigarettenstummel, das letzte Stück Brot, den letzten Atemzug zu teilen, um seinen Kameraden zu helfen". Trotz einiger helfender Bande streicht Ferruccio Maruffi hervor, dass letztlich jeder für das eigene Leben verantwortlich war: "Niemand starb anstelle eines anderen. Alle hatten die Pflicht zu überleben."

Prenninger sieht die Lager als Extremfall des Sozialen und Zerrbild damaliger Gesellschaften. "Es gibt trotz allem Terror durch die SS ein soziales Leben, soziale und ökonomische Beziehungen, Wert- und Moralvorstellungen, die weiterhin existieren und wirkmächtig sind", erklärt er. Die Möglichkeiten, diese Dinge umzusetzen, variierten allerdings stark, denn: "Es macht einen riesigen Unterschied, als was man hierherkommt, als was man eingestuft wird und wann man hierherkommt."

Von den Kanten des Steinbruchs "Wiener Graben" wurden immer wieder Häftlinge in den Tod gestoßen. Am 31. März 1943 seien vor den Augen Heinrich Himmlers 1000 niederländische Juden aus einer Höhe von mehr als 50 Metern in den Abgrund geworfen worden, schrieb Simon Wiesenthal: "Die SS nannte sie 'Fallschirmspringer'. Das braune Volk amüsierte sich!"

Florian Voggeneder

Tödlich bis zum Arbeitskräftemangel

Zwischen 1939 und 1943 war Mauthausen ein "unglaublich tödliches Lager", erklärt Prenninger. "Obwohl die Arbeit in den Steinbrüchen für die SS sehr profitabel war, waren ihr die Menschen und wie viele sterben völlig egal", sagt er. Der Lagerschreiber Hans Maršálek bezeichnet die Einweisung von Sommer 1939 bis Spätherbst 1943 gar als "vorsätzliches Todesurteil". Trotz vielfach gezielter Morde starb der Großteil der Gefangenen an den furchtbaren Bedingungen des Lagers.

Doch dann kam eine Wende. Im Deutschen Reich stieg mit dem Fortgang des Krieges der Arbeitskräftemangel massiv an. Vom SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt in Berlin kam die Order, die KZ-Häftlinge beziehungsweise ihre Arbeitskraft zu erhalten. "Das ist der Zeitpunkt, ab dem hier in Mauthausen die Sterblichkeit sinkt", so Prenninger. Zumindest vorübergehend, denn im Frühjahr 1945

erreichten die Lagerbedingungen ihren Tiefpunkt. Die Belegung nahm zu, die Versorgung kollabierte völlig. Von allen, die im Lagersystem zu Tode kamen, starb etwa die Hälfte im letzten Jahr vor der Befreiung. Selbst diese rettete im Mai 1945 nicht alle, mindestens 4600 Menschen starben in den ersten Wochen danach an den Folgen des Lageraufenthalts. (Marlene Erhart, 9.3.2025)

Publikation: Regina Fritz, Alexander Prenninger, Gerhard Botz und Heinrich Berger (Hg.),

Gefangen in Mauthausen. Europa in Mauthausen Band 3. € 48 / 632 Seiten. Böhlau Verlag, Wien 2024#

Kostenloser Download: Open Access E-Book

Buchcover "Gefangen in Mauthausen".

Böhlau Verlag 2024